真空管アンプの工作、原理、設計まで

電気知識から真空管の原理、アンプの原理まで

最近のプロジェクト紹介、質問掲示板などの真空管ギターアンプ製作センターを始めました

アンプやペダルを販売しています

本サイトが書籍になりました

ここでは、これまで紹介した増幅回路以外のあれこれの回路について解説する。実は、回路というものはほとんど無限のバリエーションがあり、はっきり言って、今まで解説した増幅回路よりそれ以外の回路の方が多い。きりがないし全部解説する技量もないので、ここでは、主にギターアンプ系でよく出てくる回路を中心に取り上げることにしよう。

位相反転回路

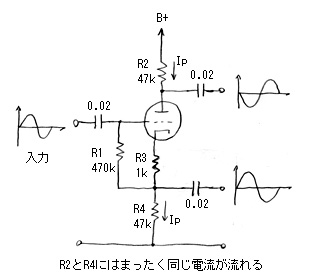

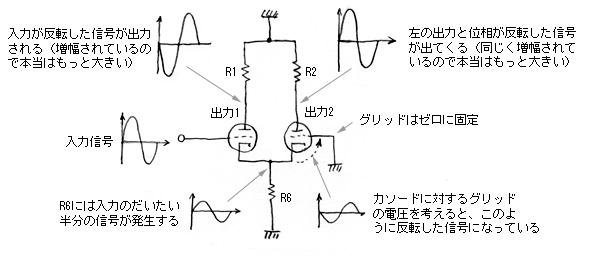

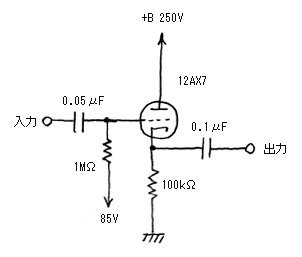

プッシュプル回路の原理のところで説明したように、プッシュプル回路の2つの入力には位相が反転した2つの信号を加えなくてはならない。ここでは、この位相が反転した2つの信号を作り出す位相反転回路について解説しよう。この位相反転回路にも色々な種類があるのだが、主だったものを4つほど選んで以下に解説する。

■PK分割位相反転回路

|

PK分割位相反転回路 |

|

| 交流領域における回路 |

|

|

| Fender回路からの抜粋(Bassman 5F6) | マラード型位相反転回路 |

|

| マラード型位相反転の交流領域における回路と動作原理 |

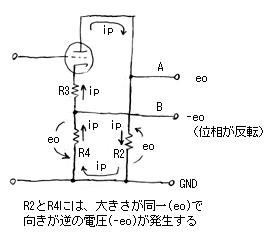

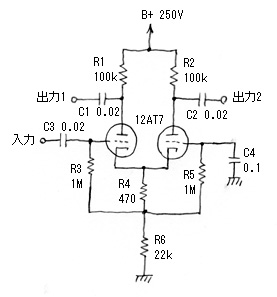

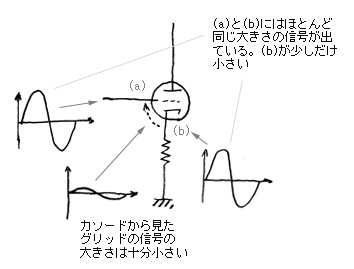

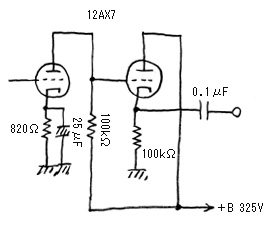

それでは、今度は右側の真空管に目を移してみよう。グリッドは接地されていてゼロである。しかしカソードは先に説明したように信号電圧でゆれている。と、いうことは、右側真空管のカソードを基準としたグリッドの電圧というものを考えると、図のようにちょうど位相が反転した信号が加わっている、ということになる。そして、右側真空管も普通の電圧増幅回路の形をしているので、この反転した(カソードに対する)グリッド電圧が増幅され、出力2に増幅された信号が出てくる。と、いうわけで、出力2には出力1と位相がちょうど反転した信号が出てくるのである。

以上が、反転した信号が出てくる原理だが、ややこしい。

先に言ったようにこの回路は差動増幅回路と呼ばれる回路そのものなので、差動増幅的な説明の仕方もあるのだが、ここではこのような説明をしてみた。さて、出力1,2に反転した信号が出てくることはこれで分かるが、位相反転回路にはもう一つ条件がある。それは両者は同じ信号電圧でなければいけない、ということである。

実はこの回路では、出力2の信号電圧は、常に出力1の信号電圧より小さい。ではどのくらい小さいかというと、図のR6の値がキモである。このR6の値が大きければ大きいほど出力1,2の信号電圧はバランスして近づいて行く。R6があまり大きくないと出力2は減って行き、R6がゼロになると出力2はゼロになる。

上述の原理をよくよく見ると分かるが、R6の両端の信号を右側真空管で増幅して出力2が出てくるわけだから当然といえば、当然である。

では、R6をどれぐらい大きくすればいいかというと、難しいなあ、と言うと思うが後学のために結果だけ書いておくと、出力1,2の比はだいたい次のようになる

出力2 Rk・μ ----- = ---------------- …(1式) 出力1 RL + rp + Rk・μRk:カソード抵抗(上の回路におけるR6)

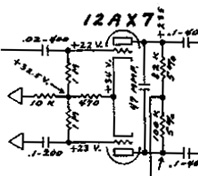

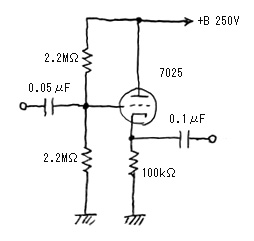

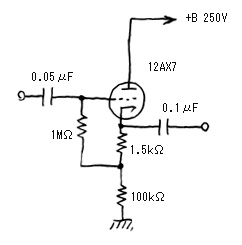

μとrpというのは真空管の定数でこちらの設計編で解説しているが、これらは規格表に載っている値である。たとえば12AT7のμは規格表を見ると60、rpは11kΩで、R1に100kΩ、R6に22kΩを使うと次のように計算できる。

22・60

------------------ = 0.92 …(2式)

100 + 11 + 22・60

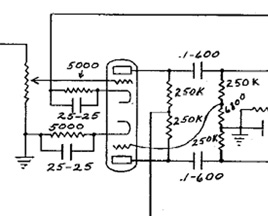

このとおり、およそ1割減である。これぐらいでオマケしてしまう、という考え方もあるが、ふつうはどうするかと言うと、右側の真空管の負荷抵抗R2を1割ほど増してバランスを取る。あるいは、左側真空管の負荷抵抗R1を減らしてもよい。0.92という結果なんだから左側を92kΩにすればぴったりだろう、と思うかもしれないが、上述の式はR1=R2の条件で計算したものなので正確には合わないと思う。ちなみに、この回路、フェンダーではR6は10kΩと少し小さく、R1が82kΩ、R2を100kΩでバランスを取っている。計算式であたりをつけて、あとは実際に組んでカットアンドトライする姿勢が正しい。

それから、カソード抵抗Rkをどんどん大きくすることでバランスするようになるが、この抵抗を大きくするとカソードの電位がどんどん上がって行き、信号が取り出せる範囲が狭くなってしまう。なので、無闇に大きくはできず、そのあたりの加減をしながら決めることになる。

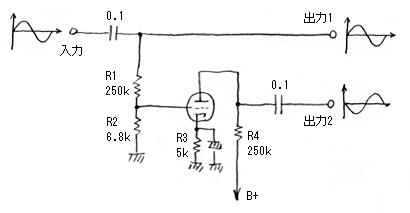

■PG反転を利用した位相反転

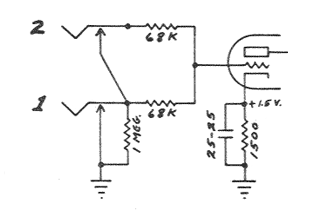

これは、下の図のようなもので、実は一番バカっぽいやり方で、フェンダーなどでもごく初期の頃に使われたこともある回路である。左側にフェンダーで使われている回路図を載せている。一見すると何だか分からないが、右のように書き直すとすぐに分かる。

|

|

| Fender回路からの抜粋(Bassman 5B6) | PG反転を利用した位相反転回路 |

これは、真空管の増幅回路一段で位相が反転することを利用したもので、上側の信号はそのままで、下側の信号はR1とR2で分圧してあらかじめ小さくしておき、これを下側の真空管で増幅して上側の信号と同じレベルにする。もちろん、これで下側の位相は反転している。このR1とR2の分圧比を下側真空管のゲインと同じにしておけば、レベルは同じになる、ということになる。上記の回路では真空管は6SL7GTを使っていてゲインがだいたい40前後、R1とR2による減衰は0.026

( = 6.8 / 250+6.8 )で、掛け合わせるとほぼ1になる。

ちなみに上のフェンダーBassmanの回路で、上側の真空管は位相反転とはなんの関係もなく、前段の電圧増幅回路なだけである。上下に並んでいるので一見、関係あるように見えるだけである。

このやり方は、下側真空管の電圧増幅率が変ると2つの出力のバランスが崩れてしまうので、あまりよい方法とは言えない。それに、減衰して増幅するっていうのも無駄な感じだが、なんとなくかわいげのある回路ではある。ごく初期のころに使われたが、その後は他の方式に取って代わられたようである。

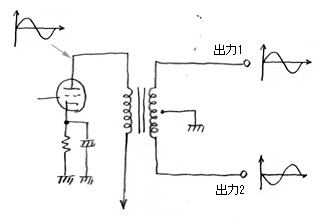

■トランスを利用した位相反転

|

トランスによる位相反転回路 |

|

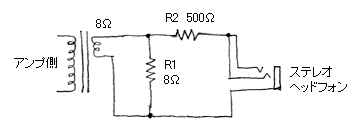

もっともシンプルなヘッドフォン回路 |

|

ラインアウト回路 |

さて、お次はラインアウトだが、これもヘッドフォンのときとほとんど同じ右のような回路でできる。ラインアウトの場合、出力レベルが調整できないとちょっと困るのでVRを使っている。R2は出力を落とすための抵抗でここでは10kΩが入っているが、これも使いやすいように調整して決めればいいと思う。

以上、ヘッドフォンもラインアウトも、回路計算をして値を決めることはあるていどできるのだが、ここではそこまで深入りしないでおく。

それから、上の方で、アンプから見て8Ωの抵抗をつないだときのアンプの動作は厳密には違うと書いた。つまり、これは、このヘッドフォンやラインアウトの出力から出てくる音は、スピーカーをつないで鳴らしたときの音に近い音にはなるが、イコールにはならないということである。

というのは、8Ωのスピーカーは実際は「公称インピーダンス8Ωのコイル」であって、8Ωの抵抗とは違って、周波数が高くなるとインピーダンスが8Ωより大きくなるのである。これについてはダンピングファクターのところで詳しく説明しているのでそちらを見ていただきたい。

真空管アンプの場合、つなくスピーカーのインピーダンスが大きくなると出音が大きくなる。したがって、スピーカーの場合、抵抗に比べて高音が強調される傾向になる。あと、スピーカーの場合低い周波数のところに共振点というものがあり、そこにはインピーダンスにピークがあり、音がでかくなる。さらにこの共振はスピーカーが取り付けられているキャビネットの共振(いわゆる箱鳴り、ってやつ)にも影響され、かなり複雑な動作をする。これらがトータルとなってギターアンプの音は作られているのである。

というわけで、こういうスピーカー・キャビネット事情がまったく無い単なる抵抗器を負荷にしただけでは、元のアンプの個性のかなりの部分は無くなってしまうと考えた方がいいかもしれない。やっぱりエレキギター弾きは、スピーカーからでかい音出してロックしてなんぼの世界なのであろう。

あ、それから余計なことだがヘッドフォンロッカーは耳を傷めないように気をつけよう。日ごろ家でうるさがられている人は特に「クソ!」とか言ってヘッドフォンのボリュームをガンガン上げることが多いと思うが、特にギターの高音のヘッドフォン攻撃はかなり耳に悪いはず。難聴になってからでは、遅いです。

|

|

カソードフォロア(固定バイアス) |

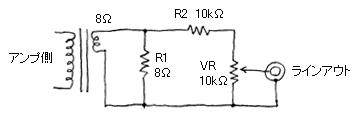

カソードフォロアは、真空管ギターアンプの回路図をネットでよく見ている人なら見かけたことがあるかもしれない。右の図のような形をしていて、特徴は、プレートに負荷抵抗が無く直接B電源につながっていて、カソードのところから信号を取り出す回路である。

これがどんな働きをするかというと、次の通りである。

(1) 増幅度がほとんど1である。つまり入った信号をそのまま出力する

(2) かなり大きい信号が来てもほとんど歪まず1:1で出力してくれる

(3) 出力インピーダンスがかなり低い

(4) 入力インピーダンスがかなり高い

と、こんな感じなのだが、要は、増幅はせず入力がそのまま出力に出てくる回路である。こういう機能をバッファなどと呼ぶこともある。この回路の恩恵は主に上述(3)と(4)にある。高いインピーダンスで受けて、低いインピーダンスで送り出すのでインピーダンス変換などと呼ばれることもある。

ここで(4)の入力インピーダンスが高いのは、真空管回路自体がすでにかなり入力インピーダンスが高いのであまり恩恵はないのだが、(3)の出力インピーダンスが低いのはありがたい場合があり、時々使われる。

さて、なぜ、このようになるのかの原理は、等価回路を書いて計算すればわりと簡単に説明できるのだが、それでもやはり専門的になってしまうので、ここでは止めておき。結果だけ書いておく。まず、(1)の増幅度だが、次の式のようになる。

μ

A = -------- …(3式)

μ + 1

ここでμは真空管の三定数のひとつで真空管の増幅率である。これは規格表に出ている数値で、ローμの球(たとえば12AU7)で15ぐらい、ハイμの球(たとえば12AX7)で100ぐらいの値になる。なので、上の式を計算するとカソードフォロアの増幅度(ゲイン)は1.0を少し切るぐらいになる。式で分かるようにμが高い球ほど1.0に近づく。たとえば12AX7はμ=100なので計算すると増幅度は0.99になる。

rp 1

Zo = ---- = ---- …(4式)

μ gm

ここで、rpは内部抵抗、μは増幅率、gmは相互コンダクタンスである。いずれも真空管の固有の値なので、回路がどうであれ真空管を選ぶと出力インピーダンスは勝手に決まってしまうことになる(実際には動作点で三定数の値が変わるのでそうは行かないが)。たとえば12AX7であれば規格表からrp=80kΩ、μ=100なので、カソードフォロアの出力インピーダンスはおよそ800Ωになる。ちなみに、これまで出てきた通常の電圧増幅回路を12AX7で組むと出力インピーダンスはおよそ50kΩていどになるので、かなり大幅に下がっているのが分かるだろう。

|

| 真空管のグリッドに入力される信号 |

さて、実際の回路では、下記のような感じで構成する。

|

|

|

| (A) 固定バイアス |

(B) 自己バイアス |

(C) 直結 |

さて、以上がカソードフォロアーの回路の説明だが、ではギターアンプ的にこれが何の役に立つかである。

たとえば、FenderのBassmanではトーンコントロール回路の前に直結のカソードフォロアーが入っている。トーンコントロールの前にカソードフォロアーを入れたアンプは、Soldanoとか、特にハイゲインアンプでよく見かける。じゃあ、これで何がいいかというと、実はちょっとよく分からない。トーン回路を挿入することによる信号の減衰(挿入損失)をいくらか抑えることができるのは確かなのでそのせいかもしれない。あるいは、トーン回路の周波数カーブが素直になるのかもしれない(ただ、実際に計算してもほとんど変わらないのだが)。しかし世の中には、このカソードフォロアこそがあのハイゲインアンプのトーンキャラクタを作っているのだ、と言う人もいるわけで、皆さんも色々調べたり実験したりして研究してみていただきたい。

あと、確実に役に立っている使い方もある。現代型のアンプで「センド/リターン」の端子が付いているアンプの場合、センド端子への信号送り出しのところに、このカソードフォロアを使うことが多い。つまり、低いインピーダンスで信号を送り出してやるわけだ。これは、センド端子にシールドケーブルを挿し、それを長々と引き回し、エフェクターの入力につなぐなどということをしたとき、シールドケーブルの持つ容量のせいで高域の周波数成分が落ちる(ココを参照)。この高域減衰は、送り出しのインピーダンスが低ければ低いほど少ないので、高域落ちを防ぐことができる。これなどはまことにリーズナブルな使い方である。

あと、カソードフォロアって直結回路であればカソードの抵抗たった一個追加するだけで構成できちゃうので、回路を設計していて、「うーん、双三極のかたっぽがひとつ余っちゃうな、もったいないな」ってときはそいつをカソフォロ(カソードフォロアのこと)にしておく、ってのもアリかもしれない。ひょっとするとそれで音が激変するかもしれないし!(笑)

ギターアンプの入力回路

|

|

ギターとシールドとアンプ入力部 |

■アンプの入力インピーダンスについて

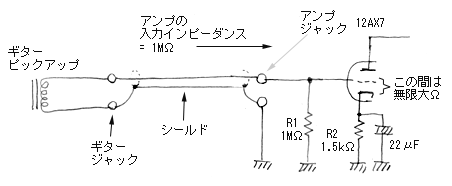

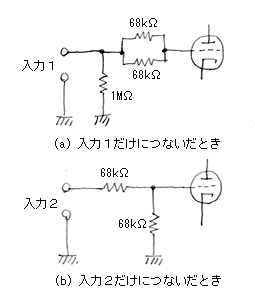

ここでは、ギターのシールドを突っ込むアンプの入力回路について簡単な説明をしておこう。製作編のアンプの回路では図のようにきわめてそっけない入力回路を使っている。入力は一つだけで、入力ジャックの後ろに、グリッドに並列に1MΩの抵抗が入っているだけである。

ギターにシールドをつないで、これをアンプの入力ジャックに突っ込むと図のようになるが、このときどういうことが起こるのかを、このもっとも簡単な回路で説明する。ちなみにエレキギター側にはピックアップだけでなく音量やトーンのいろんな回路が入っているがここでは簡単のため無視する。

ここで、図のようにギター側から見たアンプ側のインピーダンスをアンプの入力インピーダンスという。この回路の入力インピーダンスはいくつかというと、真空管のグリッドとカソード間は電流が流れないのでインピーダンスは無限大で、この1MΩの抵抗がそのまま入力に入っていることになるので、この回路のアンプの入力インピーダンスは1MΩということになる。

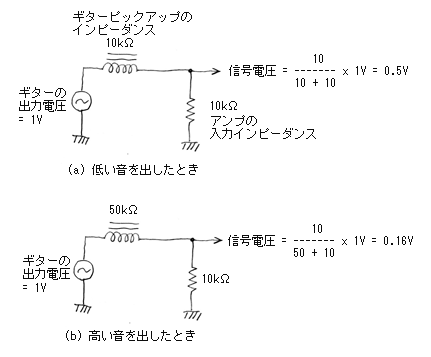

実は、アンプの入力インピーダンスは、ギターの音量とトーンにかなり影響する。なぜかというと、入力インピーダンスが小さくなると、音が小さくなり高域が落ちるのである、つまり音量控えめな上にハイ落ちでモコモコの音になる。なんでそうなるか簡単に説明しよう。

ギターのピックアップは知っての通り、磁石に細い線がものすごい数巻きつけて作られているので、これはコイルの塊である。原理編で言ったように、コイルは周波数が高くなるとインピーダンスが大きくなり周波数が低いと小さくなる。実際のギターピックアップのインピーダンスがどれぐらいかというと、周波数が高くなって行くにつれ、数kΩから数百kΩぐらいまで変化すると言われている。

|

|

アンプの入力インピーダンスが低いとなぜ高域が落ちるか |

|

|

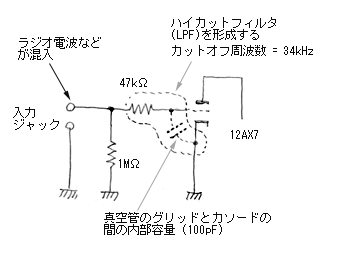

グリッドに直列に入れる抵抗 |

|

| Fender Champ Model 5E1の入力部 |

|

|

フェンダー定番入力回路の解説 |