真空管アンプの工作、原理、設計まで

電気知識から真空管の原理、アンプの原理まで

最近のプロジェクト紹介、質問掲示板などの真空管ギターアンプ製作センターを始めました

アンプやペダルを販売しています

本サイトが書籍になりました

真空管の原理が分かったところで、真空管を使った実際の増幅回路について説明しよう。実は、増幅回路の種類というか回路パターンはかなりたくさんある。真空管がそのむかし増幅素子の主流から外れてからも、世の中から完全に姿を消したわけではなく熱心な愛好家たちによって、その回路技術は発展し続けてきたので、そのバリエーションの豊富さはなおさらである。特に、トランジスタなどの半導体と真空管を一緒に使った回路はハイブリッド方式などと呼ばれ、むかし真空管しかなかったころにはあり得なかった回路だが、昨今はかなりよく見かける。

ここでは、初心者向きということなので、古くから使われてきた古典的な増幅回路についてだけ解説する。特に真空管ギターアンプというのは、実はそれほどひねった回路は使われず、基本を組み合わせたものが大半なので、ここでの解説でだいたい間に合う。そのほかの回路に興味がある人は、いろいろな本が出版されているし、インターネット上にもたくさん見つかるのでいろいろ研究して頂きたい

電圧増幅回路

まずは電圧増幅である。ギターアンプ、オーディオアンプでは電圧増幅には3極管を使うことが多いので、ここでもまずは3極管で説明する。もちろん5極管でも電圧増幅はできるが、スクリーングリッドの分だけ回路も増えるし、3極管の方がラクである。

電圧増幅用とうたわれた3極管の種類は数多くて、入手も楽である。ギター・オーディオ関係では、5極管はどちらかというと後の方で説明する電力増幅で使われることが多い。ちなみに、実は、高周波の電圧増幅には5極管がよく使われる。これは、プレートとグリッドの間に入った2枚のグリッドがシールドの役割をし、異常発振に強いという理由からである。

固定バイアス増幅回路

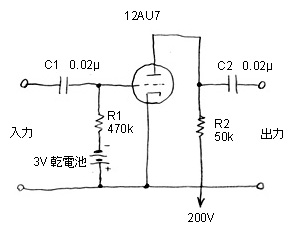

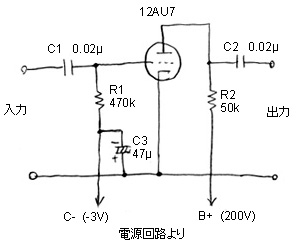

|

固定バイアスによる電圧増幅回路 |

|

| 真空管の電源の名称 |

前章の3極管の原理のところで説明したように、真空管はグリッドにマイナスの直流電圧をかけ、それに信号が重畳するような形で入力してやることで信号を増幅する。この、グリッドにかける電圧をバイアスと呼ぶわけだが、たとえばこのバイアスを普通の乾電池で供給してやる右の図のような回路が考えられる。このようにマイナスのバイアス電圧を外部(ここでは乾電池)から供給してやる回路を固定バイアスと呼ぶ。ちなみにこの図の回路は実際にこのまま組めば動作する回路である。

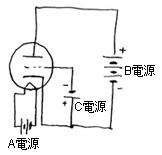

それから、これからときどきC電源、B電源という言葉が出てくるが、C電源はグリッドにかけるバイアス用の電源、B電源はプレート用の電源のことである。ちなみにA電源というのもあり、これはヒーター点灯用の電源である。これらの3種の電源は、真空管の黎明期、AC電源から整流して作るのではなく(AC商用電源自体が普及していなかった)、右の図のように電源にバッテリーを使っていたころにつけられた名前である。

では回路の説明をしよう。まず、コンデンサーC1は前段からの直流をカットし、C2は次段との直流をカットする役割をする。この2つのコンデンサーによって、この増幅回路を独立して設計できるわけだ。R2は増幅の原理のところでも出てきた負荷抵抗である。この抵抗の両端に増幅された出力信号が出て来るというイメージである。

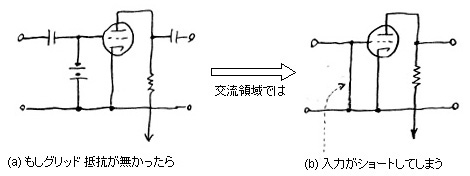

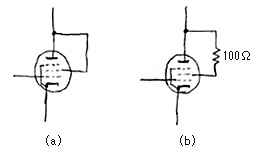

では、R1は何のためにあるのだろう。もし、このR1が無い下図(a)のような回路を考えたとしよう。実は、電源(ここでは乾電池)の持っている抵抗はゼロである。なので、この回路は信号(交流)から見ると入力とグランドがショートした(b)のような回路になってしまうのである。これではグリッドとカソードの間に信号が加わらない。したがってここに抵抗を入れて信号が伝わるようにするのである。このR1はグリッド抵抗と呼ぶ。

|

| グリッド抵抗の働き |

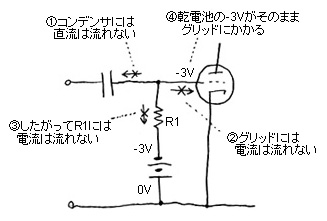

それから、この回路では下図のように、入力側はC1でブロックされているし、真空管の原理で説明したようにグリッドにも電流は流れないので、電池とR1には電流は流れない。R1に電流が流れないのでオームの法則よりR1による電圧降下もゼロで、電池の-3Vの電圧はそのままバイアス電圧としてグリッドにかかる。このようにして、-3Vのバイアスに入力の信号が重畳された信号がグリッドに加わるのである

|

| 固定バイアスにおけるバイアス電圧の様子 |

|

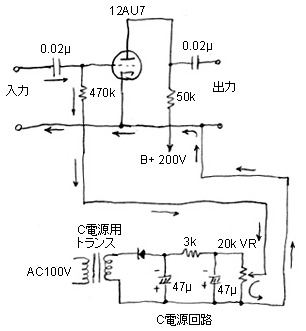

C電圧に電源回路を使った固定バイアス回路 |

さて、このようにバイアスを乾電池でかけることもできるが、いくら電池に電流が流れないからといっても、自然放電というのもあるし、少しずつ電圧が下がって行き、バイアスがずれてしまう。

したがって、このバイアスのマイナス電圧も、AC100Vから電源回路によって作り出し、供給するのが普通である。このとき、回路は右の図のようになる。ここでC3だが、実はこれは無くとも動作する。というのは、先に言ったように電源の抵抗はゼロなので(もちろん理想的には、だが)かまわないわけだ。しかし、電源回路からバイアスの電源を取る場合、実際の回路は下図のようになっていて、入力信号が流れる経路は相当の大回りになり、その間で何らかのノイズなどを拾ったり、ということがあり得る。そこでC3を入れて、交流成分(信号)のショートカットを作ってやるのである。そうしたことから、このコンデンサをバイパスコンデンサと呼ばれる。バイパスとして使うのだから当然、配線するときも入力回路の近くに配線しなくてはいけない。

|

| バイパスコンデンサが無いときに入力信号が流れる経路 |

以上が固定バイアスによる電圧増幅回路である。固定バイアスのいいところは

といったところである。実際の電圧増幅回路にこの固定バイアスが使われることは少なく、次に説明する自己バイアス回路を使うことがほとんどである。ただし、特に大出力のギターアンプの電力増幅回路、つまりパワー管のところではこの固定バイアスがよく使われる。そのせいで、上述の2番目の「バイアス調整」といいうのが必要になって来るわけである。

自己バイアス増幅回路

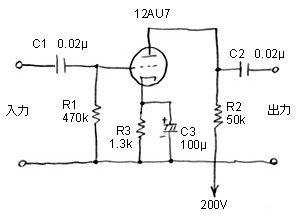

|

自己バイアスによる電圧増幅回路 |

|

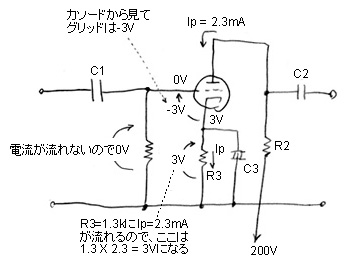

自己バイアスの原理 |

自己バイアスの回路は右の図の通りである。固定バイアスのようにC電源の供給はなく、代わりに、カソードのところに抵抗とコンデンサーが入っているところが特徴である。

では、その下の図で原理の説明をしよう。プレートに流れ込む電流は、そのままカソードから流れ出しR3を通ってグランドへ行く。今、プレート電流をIpとすると、R3の両端には図の向きにR3・Ipという電圧が発生する。この回路定数の例では、Ipには実は2.3mA流れる。したがって1.3kΩの抵抗に2.3

mAの電流が流れ、R3の両端の電圧(電圧降下という)は次のように計算できる。

R3・Ip = 1.3k × 2.3mA = 3V

というわけでカソードのところの電位は3Vになる。一方、グリッドだが、グリッドはR1を通してグランドにつながっている。固定バイアスの所で説明したようにR1には電流は流れないので、その両端の電圧は0Vだ。R1の一端はグランドにつながっているので、結局、グリッドの電位は0Vになっている。それではここで、カソードに対するグリッドの電位は何Vだろう。そう、カソードをゼロとすると、グリッドは相対的に-3Vになる。したがって、この回路においてもグリッドバイアスが-3Vかかることになるのである。

それでは、なぜIpが2.3mAになるかであるが、これは前章で出てきたロードラインを見ると分かるのである。前章のロードラインは12AU7で負荷抵抗が50kで電源電圧が200Vだったので、ここでの例と同じで、このロードライン上でグリッド電圧-3Vのところを見るとだいたい2.3mAになっているのが分かるのである。まあ、ここまで追求すると、これは原理というより設計の領域に入ってしまうので、この辺にしておく。

それからC3であるが、これはコンデンサなので直流の場合は無いものとみなすことができて、以上の事情には関係しない。ちなみに、こういった回路を考えるときは「直流での回路」と「交流での回路」に分けて考えると便利である。このとき、コンデンサは直流回路では無いものとみなし、交流回路では短絡している(あるいは小さな抵抗)ものとみなす。ここには出てきていないが、コイルは逆で、直流では短絡、交流では無いもの(あるいは大き目の抵抗)とみなして考える。抵抗は直流でも交流でも同じである。

さて、これでこの回路でもちゃんとグリッドにマイナスのバイアスがかかることが分かった。このようにバイアスを外部から供給するのではなく、自分で作り出すことから自己バイアスと呼ばれるわけだ。また、カソードに抵抗を入れてバイアスを作るのでカソードバイアスと呼んだりもする。

さて、それでは、C3の役目はなんだろうか。これは、交流成分をR3に流さず素通しさせるためにあるので、やはりバイパスコンデンサーと呼ぶ。実はこのC3が無くても回路は動作するが、その電圧増幅率はR3に大きいものを使えば使うほど小さくなってしまう。理由は少し難しいのだが、真空管で増幅されたプレート信号電流がそのままR3に流れ、R3の両端に信号電圧が発生し、そのせいでカソードに対してグリッドにかかる信号電圧が相対的に小さくなってしまうためである。これを電流帰還と呼んでいて、ゲインを抑えるために意図的に使うこともあるが、C3を入れて大きな増幅率を確保するのがふつうである。

固定バイアスに較べて、自己バイアスの大きな特長は、安定性がいいということである。では安定性とは何だろう。例えば電源を入れると真空管は熱くなってくるが、そうすると熱によって特性がいくらか変化して行く。商用の電源電圧は変動することもある。あるいは経年変化で特性が変わることもある。同じ型式の真空管でも一本一本特性にばらつきもある。こういった、設計と異なる特性に対しても動作点があまり狂わず安定に動作する回路を安定性が高い、と言うのである。

|

バイアス電圧とプレート電流 |

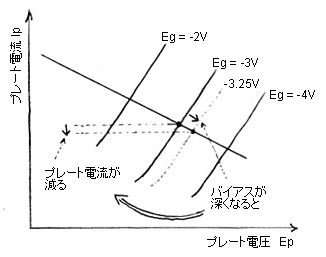

ではなぜ自己バイアスは安定性がよいのだろう。今、なんらかの理由で、プレート電流2.3mAからが少し増えて2.5

mAになったとしよう。するとR3 = 1.3 kΩの両端の電圧はオームの法則から1.3k × 2.5mA = 3.25Vになり、カソードの電位が上がる。グリッドから見ると、バイアスが-3Vから-3.25Vになったことになる。バイアスのマイナスの電圧が大きくなることをバイアスが深くなる(逆は浅くなる)と言う。前章のロードラインを見ると分かるのだが、右の図のようにバイアスが深くなるとプレート電流は下がる方向になる。したがって、なんらかの理由で増加したプレート電流を減らす方向に働き、結局、もろもろの条件が一致する動作点に戻され、動作点はそれほど変化しないで落ち着いてしまうのである。

と、いうわけで、自己バイアスのいいところは

といったところだ。固定バイアスに較べて長所が多く、実際のアンプでもこの自己バイアスが主流で、特に電圧増幅回路ではほとんどが自己バイアスである。

電力増幅はアンプの場合、ふつう終段のスピーカーを鳴らすところで使われる。実は、真空管アンプでは、終段以外の部分ではほとんどの場合が電圧増幅だけで間に合うので電力増幅回路は終段だけ、というのがほとんどである。もっともリバーブのついたギターアンプでは、終段のほかに、リバーブタンクを駆動する部分に1ワットていどの小さな電力増幅回路が使われている。

さて、では、なぜ終段以外のところでは電圧増幅だけでいいのかというと、これまで説明したように真空管のグリッドには電流が流れないので、入力には電圧だけをかければ十分で、電力は必要ないのである。電気の原理のところで出てきたように「電力

= 電圧×電流」なので電流がゼロなら電力もゼロでいいわけだ。

もっとも、実際には、上述の電圧増幅の回路を見ると入り口にグリッド抵抗が入っていて、ここに電流が流れる。しかし、このグリッド抵抗にはふつう500kΩ〜1MΩぐらいの大きな抵抗を使うので、電流は流れてもほんの僅かである。逆にこの抵抗を例えば10kΩとか小さくしてしまうと、電流が多く流れ、前段の増幅回路ではいくらか電力を供給できるように設計しなければいけなくなる。せっかく電圧だけで済んでいたところを、わざわざ電力が必要にすることはないわけで、そんな訳もあってグリッド抵抗は大きな値にして使うことが多いのである。

さて、電力増幅といっても、電圧増幅とまったく異なる回路や原理を使うかというと、別にそんなことはない。ほとんど同じである。実は電圧増幅回路だって、小さいけど電力増幅をしている。要は、負荷抵抗で発生する信号電力が大きければ電力増幅なのだ。例えば、先に出てきた12AU7の電圧増幅回路だって、50kΩの負荷抵抗に20Vの信号が出てくればとても小さいが8mWの電力になる。もっとも、この場合、電力はほとんど負荷抵抗で消費されてしまい、電力増幅をした意味があまりない。

スピーカーを鳴らす電力増幅回路で代表的なのは、シングルとプッシュプルである。シングルは、前述の電圧増幅の回路と基本的には同じである。これに対してプッシュプルは真空管を2つ使い、動作方式も異なっている。それでは順に説明して行くことにしよう。

3極管シングル電力増幅

|

3極管シングル電力増幅回路(自己バイアス) |

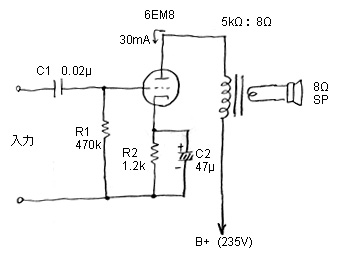

右図が、3極管を使ったシングルの電力増幅回路である。バイアスの方式は自己バイアスである。ちなみにここで使っている真空管6EM7は双3極管で、電圧増幅用と電力増幅用の2つの3極管が入った、元々はテレビ用の球である。

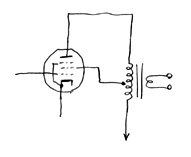

さて、ここで、電圧増幅と決定的に違うのが負荷抵抗の代わりにトランスが入っていることである。例えば、この回路の出力はおよそ1.8Wだが、このトランスの1次側に1.8Wの信号電力が発生している、ということになる。ところで、実は、この1次側のコイルそのものは電力を消費しない。理由は難しくなるが、コイルに交流を流すと、電流と電圧の位相がずれるせいで、実質的な電力を発生しないのである。では、この1次側の電力はどこへ行くかというと、そのままトランスのコアを伝わって2次側へ行く。2次側もコイルなので電力は消費しない。それで、結局どうなるかというと、2次側につながったスピーカーで最終的に1.8Wの電力が消費されるということになる。それで、1.8W分の音圧になるというわけだ(実際は、トランスもいくらか電力を消費して熱になるし、スピーカーも同じく発熱するので、1.8W分すべて音にはならない)。

というわけで、トランスの一次側で大きな電力を発生させなければならないわけで、そのために電力増幅回路では、負荷(トランスの一次側のコイル)の両端に大きな信号電圧と大きな信号電流を発生させるようになっている。例えば、上の図の6EM7の電力増幅回路の最大出力時(1.8W)には、トランスの1次側にはおよそ270Vp-pの電圧(実効値で95V)と54mAp-pの電流(実効値で19mA)が発生している。

このように大きな信号を発生させるためには、当然、真空管に高い電圧をかけて、たくさんの電流を流しておかなくてはいけない。図の回路では、信号がない状態でプレート電流が30mAも流れている。前で紹介した12AU7の電圧増幅回路ではたった2.3mAだったから、ずいぶんと大きい値である。このように、電力増幅回路の一番の違いは、たくさん電流を流すような動作点だ、ということである。そして、電圧増幅回路のときよりプレートにかける電圧をより高圧にすることも多い。このように、電力増幅用の真空管には高圧をかけ、大きな電流を流すので、それに耐えられるような構造でなくてはならない。電力増幅用とうたわれた真空管の図体が往々にしてでかいのも、そのためである。

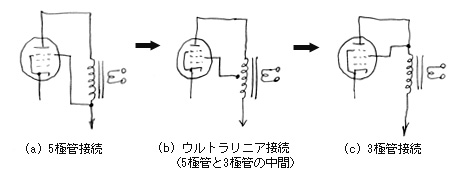

5極管シングル電力増幅

電力増幅用の5極管(あるいはビーム管。特性が同じなので、ここでは5極管でくくってしまうが)の種類は多くて、ギターアンプの世界でもとても有名な、6L6GCや6V6GT、6BQ5、6CA7、KT88などなどたくさんのポピュラーな球があり、よりどりみどりである。逆に、電力増幅用の3極管は、前にちょっと紹介したオーディオ用直熱型3極管の300B、2A3が有名だが、5極管に比べるとずっと選択肢は少ない。5極管の方が3極管より能率がよく、大きな出力が取り出せるため、電力増幅用の5極管が数多く作られ、それでこのようなことになったようだ。

ギターアンプの世界ではパワー管は、ほとんどの場合5極管が使われていて、3極パワー管はほとんど聞かない。これに対して、オーディオアンプの世界では、5極管のパワーアンプをオーディオ的に良い音で鳴らすにはけっこうなテクニックが必要なのである(理由はダンピングファクターのところで説明している)。それに比べて3極管は、シンプルな回路ですんなり作っても割りと音が良いものになるので、オーディオ初心者にはけっこうお勧めである。ただし、前述したように電力増幅用3極管は種類が少なく、バリエーションは限られる。このため、豊富な種類の5極管を3極管接続(プレートとスクリーングリッドを接続してしまう)という方法で3極管として用いる、などという方法もよく使われる。

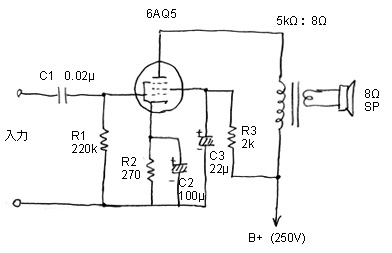

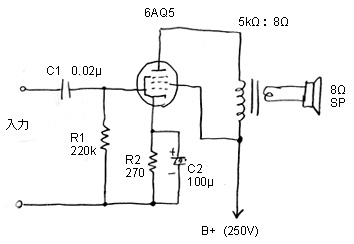

|

|

(a) 5極管シングル電力増幅回路その1 |

(b) 5極管シングル電力増幅回路その2 |

|

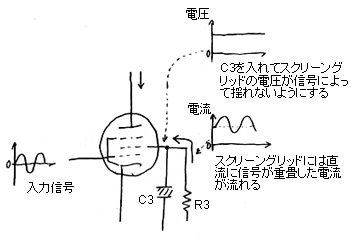

スクリーングリッドに流れる電流とC3の役目 |

シングルは回路が簡単だが、出力をそれほど大きくはできない。最大出力は使う真空管で決まるが、ふつうは10Wていどが限度である。10Wではライブハウスでは使えない。したがって、ギターアンプの世界では、シングル回路は練習用アンプとかビギナー向けに使われるのみである。例えば、Fenderの廉価版あるいは練習用アンプのChampシリーズがこの6V6のシングルを使っていて、パワーは5Wていどである。

そこで使われるのが、このプッシュプル回路で、同じ真空管を2本使い、1本でシングルで組んだときの2倍、あるいは2倍以上の出力を取り出すことができる。後で詳しく説明するが、このプッシュプル回路には、単に出力が大きくなる、というだけでなく、いろいろな利点があり、ギターアンプ、オーディオアンプを問わず古くからパワーアンプの回路としてもっとも多く使われてきたのである。

|

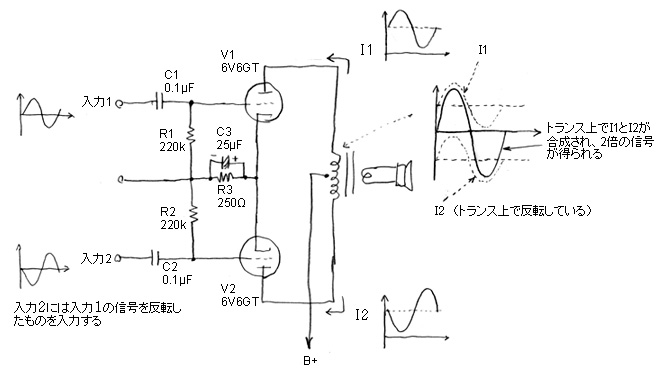

プッシュプル回路の動作 |

プッシュプルの回路と動作は上の図の通りである。プッシュプル回路にも固定バイアスと自己バイアスがあるのは同じで、ここでは自己バイアスになっている。入力は2つ必要で、ここには、図のようにちょうど位相が逆になった信号を加える。こうすると、上側のV1で増幅されたプレート電流はI1のようになり、下側のV2で増幅されたプレート電流はI2のようになり、これらもちょうど逆相になる。この2つのI1とI2という電流が、トランスの1次側で図のように合成されて、ちょうどI1およびI2の信号の倍の大きさの信号になるのである。結果、トランスの2次側へ伝わる電力は2倍になって、この回路はシングルのときのちょうど2倍の出力が得られることになる。

入力が2つ必要って何よ? という疑問もあろう。これは、この反転した2つの信号を作り出す回路がまた別に必要だ、ということを意味する。この回路を位相反転回路と呼びいろいろな種類があるが、これについては後ほど章を立てて紹介することにする。

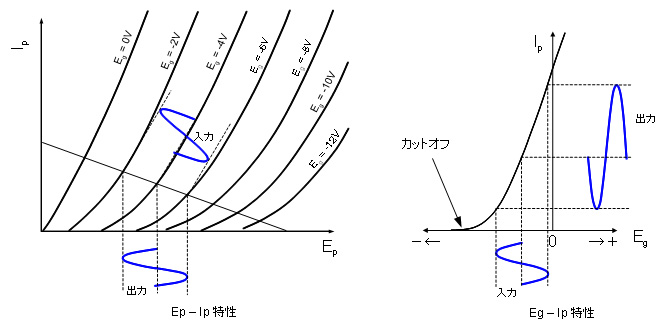

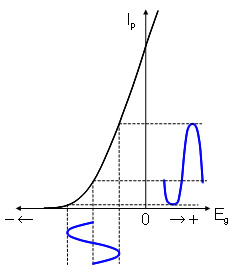

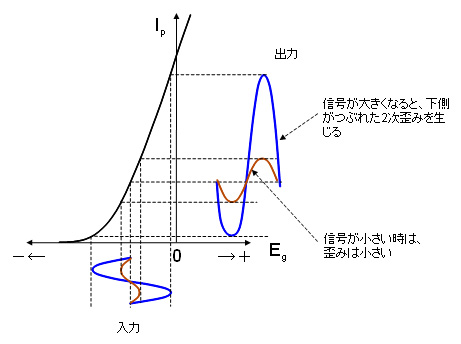

ここで、先に進む前に、バイアスのかけ方による真空管の動作の種類について説明しておこう。これまで、電圧増幅から電力増幅まで説明してきたが、いずれも、入力のサイン波がほぼそのままの形で出力に出てくるようにバイアスをかけて真空管を使っていた。この真空管の動作のさせ方をA級動作と呼ぶ。さて、これまでの説明では、下の左の図のようなプレート電圧に対するプレート電流の特性(Ep-Ip特性)を使っていたが、以降の説明をしやすくするために、右の図のようなグリッド電圧に対するプレート電流の関係を表すEg-Ip特性で考えてみよう。

|

Ep - Ip特性とEg - Ip特性 |

上の右の図で、グリッドのマイナス電圧を小さくして行く(図で言うところの右に行くほど)とプレート電流は増えて行くので、Eg-Ip特性の曲線は右上がりになる。以前にも触れたが、グリッドがプラスになっても図のようにプレート電流は増えて行く。ただし、グリッド電流が流れるので、この領域はふつうは使わない。一方、グリッドのマイナス電圧を大きくして行く(図で言うところの左に行くほど)と、プレート電流は減って行き、あるところから先はプレート電流がゼロになる。これをカットオフと呼んでいる。A級動作は、図のように、Eg-Ip特性の中で、なるべく直線に近い部分を使って歪の小さい信号増幅をしている、ということがわかる。

|

真空管の動作点の変化(A級、B級、C級) |

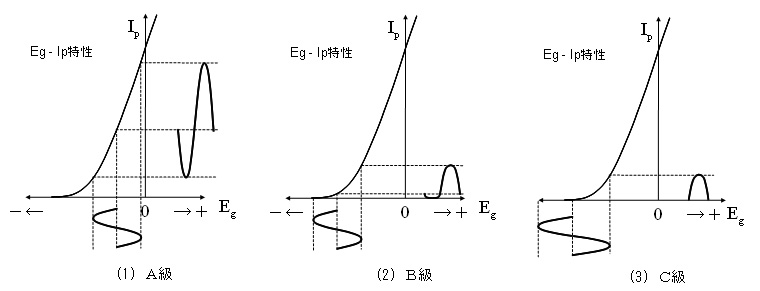

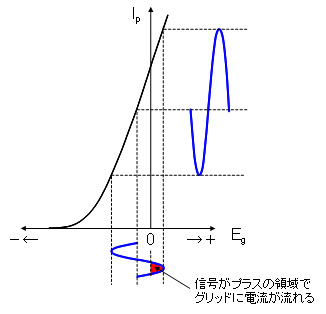

さて、ここで、バイアスのマイナス電圧を大きくして、上図の(2)ような点にまで持ってきたとする。すると、図のように、入力信号の負の方向の部分はカットオフにかかってしまい、出力にはほとんどサイン波の正の半分しか出てこなくなる。この動作をB級動作と呼ぶ。ちなみに、さらにバイアスを深くすると、(3)のようになるが、これをC級動作と呼ぶ。それから、A級とB級の間あたりにバイアスを設定すると、下の図のようになるが、これはAB級動作と呼ばれる。

|

AB級 |

見てのとおり、AB級では入力のサイン波の負の部分がつぶれたような出力波形になる。以上見てきたようにA級以外の、B級、C級、AB級は、入力のサイン波の形がいちじるしく歪んで出て来るので、そのままでオーディオアンプに使うことはできない(ギターのエフェクターであれば話は別だが)。したがって、オーディオ用(ギターアンプであっても)のシングル増幅器ではA級以外は使いものにならないのである。じゃあ、何のためにあるんだ、と言うと、まずはプッシュプル回路に使うためにあるのである。

それから、ときどき、たとえばAB2級などと、2という添え字がついている表現を見ることがある。これは、下の図のように、グリッドの電位がプラスになる領域まで使う動作のことを言う。グリッドが正になってグリッド電流が流れてもちゃんとした信号増幅がされるように設計されている、という意味である。では、グリッド電流が流れたとき「ちゃんとしてない」設計というのは何かというと、主に前段の回路がグリッド電流を考慮せずに設計されているときのことで、具体的な結果としては下の図の赤い部分の波形が前段の回路で歪んでしまい、結果、歪んだ出力になってしまうことが多い。

|

A2級動作 |

一方、これまでのように、グリッドが負の領域だけ使う動作(実際には0Vではなく、約-0.7Vよりマイナスの領域を使う)には"1"がついて、たとえばAB1級と書く。省略されているときは普通は"1"である。

ちなみに、このA2やAB2級の動作であるが、実はギターアンプでは図らずしてこれになってしまうことが多いものと推察される。これはちゃんと調べたわけではないが、ギターアンプをオーバードライブ領域で使うと、グリッドがプラスの領域にかかってしまう事態は至る所で起こっていると考えられるからである。ギターアンプのオーバードライブは、そのディストーションサウンドがいかにカッコいいか、という評価基準になるので、期せずしてグリッドプラス領域にかかった方がいい音になることもあり得る。結局のところ、ギターアンプでは、この"2"はほとんど問題にされず、まあ、グリッドがプラスになってもあまり気にしない、というノリのようである。

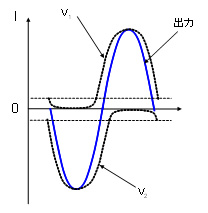

さて、シングルでは使えなかったB級とAB級だが、これをプッシュプル回路で使うとちゃんとオーディオ用の増幅をすることができる。下の左の図は、B級の動作点でプッシュプル回路を使った場合である。

|

|

B級プッシュプル動作 |

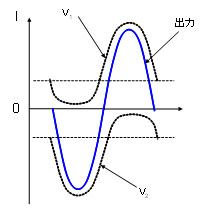

AB級プッシュプル動作 |

真空管V1でサイン波の正のサイクルを、真空管V2でサイン波の負のサイクルを増幅して、それらが出力トランスで合成され、出力ではちゃんとサイン波が再生される。これをB級プッシュプルと呼ぶ。

また、AB級の場合は上の右の図のようになる。負の側が歪んでいるのだが、V1とV2の出力がちょうど上下で対称の形になっているため、やはりトランスで合成すると、上下非対称な歪が打ち消されて、出力にはきれいなサイン波が得られる。これをAB級プッシュプルと呼ぶ。

実際には、B級プッシュプルは、波形の接合がシビアで、よほどきれいにV1とV2の特性が合っていないと、接合部分に歪が生じるため、オーディオアンプにはあまり使われない。AB級は、合成がそれほどシビアでない(動作点がB級に近いほどシビアで、A級に近いほど歪みは減る)ので、かなり歪が少ない増幅ができ、オーディオ用として使われるのは、このAB級の方である。

上の図から想像できるように、もちろんA級動作でプッシュプルにすることもでき、これはA級プッシュプルと呼ぶ。なお、C級は、プッシュプルで合成しても元のサイン波は得られないのでオーディオ用には使えない。同調回路を持った高周波増幅などに使われることがある。

電力増幅の能率

ここで、A級、AB級、B級の能率について考えてみよう。能率というのは、電源回路から供給した電力が、どれだけ所望の信号電力として使われたか、ということを意味する。たとえば、電源から10W供給しているのに、信号出力が1Wしか得られなければ能率は10%である。電源から供給した残り90%は、望みの信号電力には使われず、熱として捨てられてしまったわけだ。

さて、まずA級増幅器について考えてみよう。これまでの説明図を見て分かるように、A級増幅では、信号が無いとき(無信号時という)でもかなりの量のプレート電流が流れている。この電流は真空管のプレートからカソードへ流れて行き、真空管内で電力を発生し、すべて熱となって真空管を過熱させて終わってしまう。

この熱は、プレートの電圧にプレート電流を掛け算した電力で、これをプレート損失と呼ぶ。前に出てきた6EM8の3極管シングル電力増幅回路の例だと、30mAの電流でプレート電圧が200Vなので、6Wもの電力が消費される。前に言ったようにこの6Wは音にはならず、真空管を無駄に加熱させるだけで終わってしまう電力である。実は、電力増幅用の真空管というのは、このプレート損失をどれぐらい許容できるかで、その発揮できる最大出力値が決まるといっていいのである。

これがAB級になると、無信号時のプレート電流はA級より減るため、プレート損失は小さくなる。そしてB級では、無信号時にはプレート電流は流れないので、プレート損失は(理想的には)ゼロになる。つまり、B級では、信号が加えられたときだけ電力を発生し、無信号時には電力を消費しないので、A級よりはるかに能率がよいのである。AB級はA級とB級の間になる。ということで、シングル増幅器はA級しかないので、能率は一番悪く、プッシュプル増幅器は、AB級、B級の動作が可能なためシングルより能率がよい、といえるのである。

プッシュプル増幅回路の最大出力だが、A級の場合は前にも説明したとおり、V1とV2による二つの信号出力が単純に加え合わされるので、その出力はシングルのときのちょうど2倍になる。プッシュプルの動作図を見ると、AB級でもB級でも単純に出力が2倍になっているだけに見えるので、どれでも一緒じゃないか、と思うかもしれないが、実はこれらでは2倍以上、ときには3倍ぐらいの出力も取り出せる。というのは、先に説明したように、AB級やB級は能率がよく、A級のように無信号でもかなりのプレート損失がかかるのとは違い、全体として真空管にかかる電力負担が小さくなる。そのせいで、同じ真空管を使っていても、A級のときよりもAB級あるいはB級の方では、動作点を高くとっても大丈夫なのだ。その結果、同じ真空管でも2倍以上の出力が出せることになるのである。B級に近くなるほど出力は増えて行く。

プッシュプル回路には、シングル回路に比べ、以下のようにいくつかの利点がある。

(1)大電力が取り出せる

これまで説明したとおりである。

(2)歪が少ない

|

A級増幅における信号歪み |

真空管の入力と出力の関係は、右の図のEg-Ip特性を見ても分かるように、直線的ではなく曲線を描いている。したがって、入力にサイン波を入れても、出力では、それが必ず歪んで出て来るのである。図のように入力が小さいときは、ほぼ直線とみなせる領域が使われているので、歪みはそれほどでもない。しかし、大出力のときはこの曲線をいっぱいいっぱいで使うので、どうしても出力波はかなり歪んだものになる。真空管の特性ではふつう、図のように下側が少しつぶれた2次歪みと呼ばれる歪みを生じる。シングルでは、この2次歪みがそのまま出力となるわけである。ところが、プッシュプルでは2本の真空管の出力を逆相で合成するので、上下非対称な歪みは合成するときに打ち消されてしまい、出力に出てこないのだ。そのため、歪みはシングルのときよりだいぶ減る。

(3)比較的小さな出力トランスでも低音が出る

シングルはA級なので、信号があってもなくても常にトランスの一次側にかなりの大きさの直流が流れている。実は、トランスに直流を流すと、コアの直流磁化というものが起こり、低い周波数の信号が通りにくくなるのである。これを防ぐために、シングル用のトランスはふつうコアに工夫をして直流による磁化が起こりにくくなるように作られている。このため、いきおい、十分な低域特性を得るためにコアボリューム(コアの体積)は大きくなり、重くなり、高価になるのが普通である。一方、プッシュプルでは、プレートに流れる直流は、一次側の中点に対して、上側と下側で逆向きになっているので、上と下とで磁気が打ち消されて、結果的にトランスの直流磁化は起こらない。そのため、コアボリュームが小さくても低域の特性が良好になるのである。

(4)ハムに強い

プッシュプルでは電源回路から来るB電源は、トランスの中点から入って来る。このB電源に取りきれない電源ACのハムが乗っていたとしても、トランスの上下で同相の信号なので、結局打ち消されハムは出力に出て来ない。スクリーングリッドから進入するハムも、入力から進入するハムも、V1とV2で同相のものは出力トランスで打ち消され出力には現れない。その結果、シングルに比べてハムは減る。

以上のようにプッシュプルには利点がたくさんあり、たとえばむかしの市販の真空管アンプなどではこのプッシュプルのものがほとんどであった。そして、シングルは回路がシンプルなので、簡易型アンプや、どちらかというとアマチュア向きという感じであった。ギターアンプに至っては、大出力が取れないシングルは練習用小出力アンプに使われるだけで、本番アンプはすべてプッシュプルである。ただ、オーディオアンプに限って言うと、シングルは、良い部品を揃えてうまく作るとプッシュプルにはない清楚で素直な音がする、などと言われることもあり、根強い人気があるようである。

|

3極管接続 |

|

ウルトラリニア接続 |

|

接続法による違い |

|

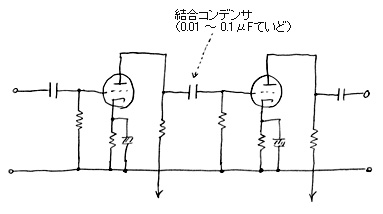

抵抗容量(RC)結合回路 |

|

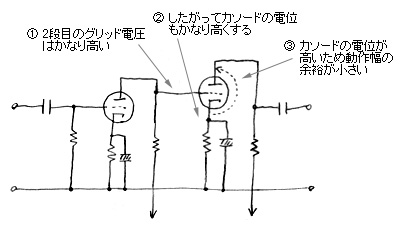

直結回路 |

|

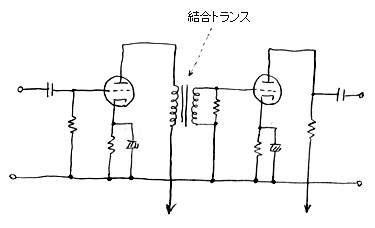

トランス結合 |

トランス結合は、右の図のようにトランスで各段を分離する方法で、いまではあまり使われていない。真空管の出始めのころは、負荷抵抗に使う高抵抗が普及していないなどRC結合は難しく、このトランス結合が使われていたようである。その後、技術の進歩でかなりがRC結合に置き換わった。

トランス結合でいいところは、B電圧が有効に使えるので動作点が広いことである。RC結合で負荷抵抗が入っていると、当然、電圧降下でプレート電圧は下がり、動作幅が狭くなるが、トランスは直流抵抗が非常に小さいので、B電圧はそのままプレートにかかり、動作幅が広く取れるのである。

それから、次段のグリッドに電流がいくらか流れても、トランスならばそれほど影響は無く、信号をグリッドが正になる領域まで振ってやることができる。前に出てきたA2級にするときなどはトランス結合が向いている。抵抗結合だと、ふつうA2級にするとグリッドがプラスになった部分で信号は歪んでしまうのである。あと、うまくやればトランスの1次側と2次側の巻き線比を使って、トランス単体で電圧増幅することもできる。

一方、トランス結合の欠点は、トランスによる信号の劣化である。トランスは、周波数特性や位相特性の劣化、そして歪みも発生するので、これでハイグレードなアンプを作るのはなかなか難しいのだ。そのためには、段間トランス用に設計されたコアボリュームの大きな、重くて、高価なものが必要となり、手軽にいい音、というわけには行かない。

ただ、アンプの音というのも不思議なもので、このトランス結合を使ったときに出る、他とは異なる音を求めて、好んでトランス結合を採用することもある。もっともこれもオーディオの話で、ギターアンプでは結合トランスを使ったものを見たことがない。理由は簡単で、大きくて重くてコスト高になるだけでほとんどいいところが無いからであろう。