�^��ǃA���v�̍H��A�����A�v�܂�

�d�C�m������^��ǂ̌����A�A���v�̌����܂�

�ŋ߂̃v���W�F�N�g�Љ�A����f���Ȃǂ��^��ǃM�^�[�A���v����Z���^�[���n�߂܂���

�A���v��y�_����̔����Ă��܂�

�{�T�C�g�����ЂɂȂ�܂���

|

���A��(NFB)��H |

���A���́ANFB�iNegative Feedback�j�Ƃ������A�I�[�f�B�I�A���v�ł͂ƂĂ��d�v�ȉ�H�ł���B�M�^�[�A���v�ɂ����Ă��I�[�f�B�I�A���v�قǂłȂ��ɂ���A���������g���Ă��邱�Ƃ������B

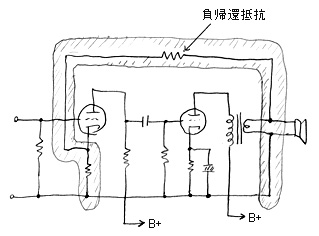

NFB��H�Ƃ́A�E�̐}�̖Ԃ����̕����ɂȂ̂����A���́A�o�̓g�����X��2�������珉�i�̃J�\�[�h�ɂȂ����Ă����{�̒�R��NFB��R�Ƃ����āA���ꂪ�L���ł���B���̂�������{�̒�R���A���v�̉����A�傰���Ɍ����Ό��I�ɕς���̂ł���B

�����ŁANFB��R�̒l�������������NFB����������i�[���j������ANFB��R��傫�������NFB�͏��Ȃ��i�j�Ȃ�A������܂��R���Ȃ����NFB�̓[���ɂȂ�uNFB�Ȃ��v�̃A���v�ɂȂ�BNFB��H�ɂ����\�͎��̂悤�Ȃ��̂ł���B

�Ō�̃_���s���O�t�@�N�^�[�͂܂��������Ă��Ȃ����A����ɂ��Ă����Ă̒ʂ�ǂ����Ƃ����߂ł���B�Ȃ�ł���Ȃ����ۂ��Ȓ�R�ЂƂł����������ƂɂȂ�̂��낤���B�ȉ��Ɍ�����������邪�A������Ƃ����₱������������Ȃ��B

���܁A���͂��ꂽ�M�����܂��������̂܂܂̌`�ő傫�������傫�������H���u���z�A���v�v�Ƃ��悤�B�^��ǂ�甼���̂��̃A�i���O�f�q�ō\�������A���v�Ƃ����̂͗��z�A���v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���̏o�͂ɂ́A���ƍ���̉����������A�c�݂̂����Ō��̐M���̌`���ό`���A�n����m�C�Y�Ƃ������̐M���ɂȂ����̂���������M�����o�Ă���̂������ł���BNFB�Ƃ����̂́A���̗��z�I�łȂ��A���v���������āA���z�A���v�ɋ߂Â��铭��������̂ł���B

|

���A��(NFB)�̕��@ |

|

| ���A��(NFB)�̌��� |

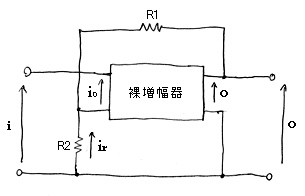

�^�̎l�p��������H�̖{�̂ł���B��������������ȂǂƌĂԁB��Ɍ������悤�ɗ��z�A���v����͂قlj��������̑�����ł���B�����āA��RR1�ŏo�͂�����͂A�҂��������Ă���B���̂Ƃ��A�M���̈ʑ����t�i180�x���]�j�ɂ������̂��A�҂���悤�ɂ���B���Ȃ݂ɓ����̐M����Ԃ��Ɓu���A�ҁv�ƂȂ�A������H�̗�����1�ȏ�Ȃ甭�U����B

���āA��������ɐM��i0���������Ƃ��ɏo�Ă���o�͐M����o�Ƃ���Bi0�͑�����A������������A����ɁA�c�݂�m�C�Y��\��d���������o���o�Ă���ƍl����ƁA���̂悤�Ȏ����ł���B

o = A i0 + d �c(1��)��̐}��NFB�̂�������������ł́A������̏o��o��R1��R2�ŕ������ꂽ�M��ir�����͕����ɖ߂��Ă��Ă���B�}��ǂ�����ƁA��������̓���i0�ɂ́A�S�̂̑�����̓���i���炱��ir���������M�������邱�Ƃ�������B���Ȃ킿�A�o�͂���A�҂��ꂽ�M�����t���ɂ��ē��͂ɑ����Z���āi���Ȃ킿�����Z���āj����킯���B

R2

i0 = i - ir = i - --------- o �c(2��)

R1 + R2

�ȒP�̂���R2/(R1+R2)�����Ƃ����āA(2)����(1)���ɑ������ƁA���̎����ł���B

o = A ( i - �� o ) + d �c(3��)���̎����o��o�ɂ��ĉ����ƁA���ǁANFB����������������H�̏o��o�͎��̂悤�ɂȂ邱�Ƃ�������B

A 1

o = ----------- i + ---------- d �c(4��)

1 + A�� 1 + A��

���āA���̎����ǂ����邩�Ƃ����ƁA��1���ڂ����͐M���̑����̗l�q���A��2���ڂ͘c�݂�m�C�Y�̗l�q�������Ă���B�܂���1���ڂ����Ai�̌W���ɂȂ��Ă��镔�����S�̂̑�������\���Ă���B�W�����������o���������ȉ������A�����ŁA����A����1�ɔ�ׂď\���傫�����

�@A A 1

---------- �� ----- = ---- �c(5��)

1 +�@A�� �@ A�� ��

�ƂȂ�A��������1/���ƂȂ��āA��������̑�����A�ƊW�Ȃ��Ȃ�A���ɂȂ�B����́A���Ƃ����̑�����̑�����A�����g���Ȃǂɂ���ĕω������Ƃ��Ă��A����Ƃ͊W�Ȃ����̑������ő��������Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B�܂�A���̑�����̒��⍂��̉����������Ă��ANFB��������������S�̂ł͎��g���ɌW��炸�����������ɂȂ�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B���ʁA���g�����������P�����킯���B

���ɑ�2���ڂ����A���̒ʂ�ł���B

�@1

---------- d �c(6��)

1 +�@A��

���̎��ŁA�����悤��A����1���\���傫����A�c�݂�m�C�Y�̐����͖�1/A���Ɍ��邱�Ƃ�������BA�����傫���قlj��P���ʂ������Ȃ�B

100 100

-------------- = ---- = 16.7 �c(7��)

1 + 100�~0.05 6

�ɂȂ�B���̃Q�C����1/(1+A��)�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���A����(1+A��)��NFB���Ƃ��Ē�`����Ă���B�����ł�NFB�ʂ͏㎮�̕���ŁA6�ł���B�ӂ��͂�����f�V�x���ŕ\���̂�20 log 6 = 15.7dB��NFB���������Ă���A�ƕ\������B���āA���Ƃ��Α�����̒��̉����������ė�������������50�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ���B���̂Ƃ���NFB���݂̃Q�C����

50

------------- = 14.3 �c(8��)

1 + 50�~0.05

�ɂȂ�B16.7��14.3�ɂȂ�킯�ŁA����͖�86%�ɂȂ��Ă��āA���̑�����̂悤�ɔ�����50%�ɂ͂Ȃ炸�A���g�������������ԉ��P����邱�Ƃ��킩��B�܂��A�O�ɏq�ׂ��悤�ɁA�c�݂�m�C�Y�Ȃǂ�1/6�Ɍ���B

���āA�ȏ�A���X�Ɛ����������A������Ɠ���������낤���B���ǁA�^��ǃA���v�ł͑�ʂ�NFB�������邱�Ƃ͓���ANFB�͂�������20dB������Ƃ����x�ƌ����Ă���B���̗�������̓���������Ă��Ǘǂ��v���āA����Ɏd�グ��NFB�������炩������A�Ƃ��������������悤�ł���B

���邢�́A�������̂���NFB�͎g�킸�A�������킾���Ŏ��p�ɂȂ�������߂��������̂�������������B�������A���ۂɂ���Ă݂�ƁA���̂܂܂��Ƃ�����Ƃ����������čr���ۂ������ANFB�������邱�ƂŁA�����A�Ƃ��ƂȂ����Ȃ�A����������C�i���o�邳�܂��̌��ł���B

���A��(NFB)�̌��_

�ȏ�̂悤�ɁA�������Ƃ����߂�NFB�����A���̂悤�Ɍ��_������������B

�@�@�@�Q�C��������

�@�@�A���U�̋��ꂪ����

�@�@�B�����C�}�C�`�Ƃ̕]������i���ɃM�^�[�A���v�A�Ƃ��ɃI�[�f�B�I�ł��j

�����ŇB�͂�����ƌ�ɂ��āA�܂��A�@���Q�C���������̂́A����܂ł̘b�œ��R���낤�BNFB���݂̑�����H�̃Q�C�����������ɂ́A���̗�������̃Q�C�����ANFB��������ő傫���v���Ă����Ȃ�������Ȃ��B

����܂łɂ킩�����悤�ɁA������H�̓����́ANFB�ʂ�(1+A��)��傫���������قlj��P�����BNFB�ʂ̓���傫�����Ă�A��傫�����Ă��傫���Ȃ邪�A���͑O�ɏq�ׂ��悤��1�ȏ�ɂ͂Ȃ�Ȃ����A���ɍő�̃�=1�ɂ��Ă��܂��ƑS�̂̃Q�C����1�ȉ��ɂȂ��Ă��܂��B�ƁA�������Ƃ́A��������̃Q�C��A��傫������������ƂɂȂ�B�ɒ[�Ɍ����ƁAA�����̂������傫������Ɓi100000�{�Ƃ��j�A�S�̂̃Q�C���͈��l��1/���Ɍ���Ȃ��߂Â��A�c�݂�m�C�Y�͌���Ȃ��[���ɂȂ������z�I�ȑ�����H���ł������铹���ɂȂ�B

�������A���ۂɂ́A�Q�C��100000�{�̗�����������̂͂��Ȃ��ςł���B�Ƃ����̂́A���̏ꍇ�A���͂�1mV�̔����M���������Ă��A�o�͂ɂ�100V�Ƃ����������傫���M�����o�Ă���v�Z�ɂȂ邪�A����100V�̐M�����Ód�e�ʂ��Ȃɂ��̌����œ��͂�1mV�̂Ƃ���ɖ߂��Ă��܂��ƁA�ȒP�ɔ��U���Ă��܂����肷��B�������킪�����Ɠ��삵�Ă��Ȃ��ƁA������NFB���������Ƃ���ł����Ƌ����͂ł��Ȃ��̂ł���B

���Ȃ��Ƃ��^��ǂł́A���Ƃ��Q�C����100000�{�ň��肵������������̂ɂ͖���������B�����Ƃ�����͔����̂Ȃ�\�ŁA�Q�C��A���ɒ[�ɑ傫������NFB��O��ɂ��đ�����H���\�����錴���Ɋ�Â����̂��I�y�A���v�iOp�A���v�j�ł���B

���͇A�����U�ɂ��Ăł���BNFB�́A�o�͂̐M�����t���œ��͂ɉ����邱�Ƃœ����B�������A���ۂ̑�����ł͈ʑ��̉�]�Ƃ������Ƃ��N����A��ɂ҂�����t���ɂȂ�Ƃ������Ƃ͗L�蓾�Ȃ��̂ł���B

���̈ʑ��̉�]�̗ʂ͎�Ɏ��g���ɊW���Ă��āA�Ⴆ�A1kHz�̂Ƃ��ɂ҂�����180�x�i�t���j�������ʑ���10kHz�̂Ƃ���230�x�ɂ���Ă��܂��A�ȂǂƂ������Ƃ��N����̂ł���B���̈ʑ��̉�]���傫���Ȃ���360�x�ɂȂ��Ă��܂���NFB��H�͂��̂܂ܐ��A�҂ɂȂ�A���̂Ƃ��̗��Q�C�����傫����Δ��U����B�҂�����360�x�ɂȂ�Ȃ��ɂ��Ă�360�x�ɋ߂Â��A������H�S�̂̃Q�C����NFB��H�ɂ���ċt�ɑ傫���Ȃ�A�����ɕs���ȃs�[�N���ł����肷��B�����Ƃ��A�����Ȃ����Ƃ��͂��ł�NFB

(Negative Feedback)�Ƃ͌Ăׂ��APositive Feedback �i���A�ҁj�ƌ����ׂ��ł��낤�B

�ʑ��̉�]�́A���낢��ȗv���ŋN���邪�A�Ƃ���������H�̌����Ő��������悤��RC�����ő�������\�������Ƃ��͔������Ȃ��B�Ƃ����̂́A�i�ԂɃR���f���T������킯�����A���̃R���f���T�Ƃ����f�q�͈ʑ���i�߂��p������A���g���ɂ���čő��90�x�����̂ł���B�Ƃ������Ƃ́A�i�ԃR���f���T��2����A�ő�180�x����邱�ƂɂȂ�A���g���̏����ɂ���Ă͊m���ɔ��U�܂��̓s�[�N���ł��Ă��܂��̂��B�܂��A�R���f���T�����łȂ��A�g�����X���������ʑ���]�������N�����B

NFB��H�ł́A���̂悤�ɗ�������̈ʑ���]�����܂��v���Ȃ��ƁA�t�ɓ����̖\�ꂽ�����A���v�ɂȂ��Ă��܂��̂ł���B������ɃR���f���T��g�����X���g��Ȃ�����������H�Ȃ�ʑ��̉�]�͖����̂Łi���ۂ́A�f�q�̎����Ă���e�ʂȂǂł����͂Ȃ�Ȃ����j�A���i���Ȃ��ăQ�C�����傫���Ĉʑ���]�̂Ȃ�������H������B�������A������H�̂Ƃ���Ő��������悤�ɁA�^��ǂł͒�����2�i���炢�����x�ŁA����̂��B

�t�ɃI�y�A���v�Ȃǔ����̂łȂ��\���Ƃ����ƁA�g�����W�X�^�ɂ�PNP�^��NPN�^�ƌ����āA�d���̌������܂������t�ȓ�̃^�C�v�̑f�q�������āA���݂ɑg�ݍ��킹�邱�ƂŊ���ƊȒP�ɑ��i�̒���������H�����邩��ł���B

�Ō�ɁA�B�������C�}�C�`�Ƃ̕]���ł��邪�A�ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁANFB�������������A���v�́A����܂ŏq�ׂ��悤�Ɏ��g�������A�c�ݗ��A�m�C�Y�����ȂǁA�ǂ̓���������Ă����l�͗ǂ��̂����A���ۂɂ���ʼn��y���Ă݂�ƁA�ǂ����u�������v�Ɋ������Ȃ��A�Ƃ����]��������̂��B����͑����Ɋ��o�I�Ȃ��̂ŁA�^�ۗ��_����B

�������A���ɃM�^�[�A���v�ł́A���̖��͊���Ƃ͂����肵�Ă���B�������ANFB�̌����̂Ƃ���ŁA�u���̂܂܂��Ƃ�����Ƃ����������čr���ۂ������ANFB�������邱�ƂŁA�����A�Ƃ��ƂȂ����Ȃ�A����������C�i���o��v�ƁA�������B�������A���b�N��u���[�X�Ƃ��������y�͉��X�ɂ��āu���ƂȂ����������������v���A�u�������U���I�ȉ��v���D�܂��X��������ANFB�������Ȃ����������A�Ƃ����]�����o�Ď��R�ȂƂ��낪����킯���B

���Ƃ��AFender�̃A���v�̕ϑJ�Ȃǂ����Ă��Ă��A�����̓M�^�[�A���v��H���I�[�f�B�I�A���v��H�̐^����������Ă��āA���������傫�߂�NFB���������Ă����肷�邪�A���̌サ�炭���āA���Ƃ��ATweed

Deluxe��5E3�i����͍��ł����������l�C������j�ł�NFB���܂������������A�Q�C�����傫�������ɘc�ރA���v�������[�X�����肵�Ă���B���ƁA����VOX�̃I�[���h�A���v�Ȃǂ�NFB�������Ă��Ȃ������肷��B

�������A�S�̂Ƃ��Č���ƁA�M�^�[�A���v�ł����Ă����ɏo�͒i�̕����ɂ�NFB�������Ă�����̂��嗬�ł��낤�B���Ȃ݂ɁA�����ł͐�������Ȃ��������ANFB�Ƃ����͕̂����I�ɂ����邱�Ƃ��ł���B�^���1�{����NFB�����Ăn�j���i�v���[�g����O���b�h�ɑ傫�߂̒�R������P-G�A�҂Ȃǂ��|�s�����[�j�BNFB�̂������ɂ́A���ۂɂ͕��G�ȃm�E�n�E�����݂��Ă���B�܂��A�Ƃ������ANFB�������Ȃ����������܂�ɃM�X�M�X���������ƍ���̂�NFB���o�͒i�ɐ�߂ɂ����āA�����͏��i�̃v���A���v�ōs���A�Ƃ����̂�����̂������Ǝv����B

������M�^�[�A���v�Ŗʔ����̂��v���[���X�R���g���[�����낤�B����ɂ��ẮA�܂��ʍ��̃g�[����H�̂Ƃ���Ő������悤�Ǝv�����A���̃v���[���X��NFB�̗ʂ��R���g���[�����邱�ƂŎ�������邱�Ƃ������BNFB��H�ɊȒP�ȃt�B���^��g�ݍ��킹�A����ɂȂ�ق�NFB�����炷�悤�ȓ���ɂ���̂ł���B���̌��ʁA�������̕���NFB������Q�C�����オ�荂�������������B�����āANFB�����炷�Ə�q�����悤�ɘc�݂Ȃǂ�������B�v���[���X�c�}�~���グ��ƁA��������������ăL���L������Ɠ����ɉ��ƂȂ��M�X�M�X�����c�݂��ۂ����ɂȂ�̂�NFB���R���g���[�����Ă��邩��ł���B

���āA����A�I�[�f�B�I�A���v�̕��̂���NFB����̋c�_�͍������c���Ă��āA�l�b�g�Ȃǂ�������Ƃ��������_�����o�Ă���B�����ł͐[�����肵�Ȃ����A���ǂ͍D�݂̖��Ƃ����Ƃ�������邾�낤�B���Ȃ݂Ɏ����͂Ƃ����ƁA�I�[�f�B�I�A���v�ł�NFB�����̕����D�݂ŁA����Ȃ̂��������Ă���B

�_���s���O�t�@�N�^�[

NFB�̗��_�̂ЂƂɁu�_���s���O�t�@�N�^�[���傫���Ȃ�A�X�s�[�J�[�̏o�����ǂ��Ȃ�v�Ƃ����̂��������B�����ŁA�_���s���O�t�@�N�^�[�ɂ��ĊȒP�ɐ������Ă������Ƃɂ��悤�B�u�X�s�[�J�[�̏o�����ǂ��Ȃ�v�Ƃ����̂������܂��Ȍ����������A���ہA���̃_���s���O�t�@�N�^�[�ɂ�鉹�̈Ⴂ�͑����ɑ傫���̂ł���B

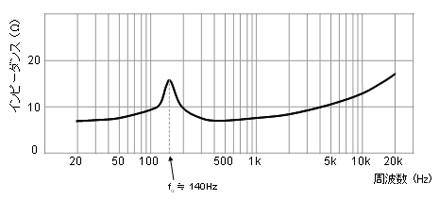

���āA�m���Ă̒ʂ�A�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�ɂ�8����4����16���ȂǁA���낢��Ȏ�ނ�����B�������A���ۂɃX�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�𑪒肵�Ă݂�ƁA���̒l�͎��g���ɂ���đ����ɕω�����B���̐}�́A�茳�ɂ������A���̃C���s�[�_���X8���̃t�������W�̃X�s�[�J�[���������Ă݂����̂ł���B

|

| ���̃C���s�[�_���X8���̃t�������W�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X������ |

������݂�ƁA�قƂ�ǁA�ǂ���8������A�ƌ��������Ȃ�قnj������ω����Ă���B�܂��A���̎��g��fo�̂Ƃ���ɑ傫�ȃs�[�N������B����̓X�s�[�J�[�̋@�B�I�ȋ��U���g���ł���B���g��fo�̐M����������ƁA�X�s�[�J�[�̃R�[�������n�߂Ƃ���@�\�n�����U���āA�R�[���������g��fo�Ō������U������B����ƁA���̐U���Ń{�C�X�R�C�����t�N�d�͂����A�R�C���ɐM���𗬂��ɂ������d�������Ȃ��Ȃ�̂ŁA���ʁA�C���s�[�_���X���ɒ[�ɍ����Ȃ�̂ł���B���̋t�N�d�͂Ƃ����̂����\�Ȃ������̂ŁA����͕ʂ�fo�łȂ��Ă���ɔ������A�X�s�[�J�[�̓����G�Ȃ��̂ɂ���B

���ꂩ��A��ڂ̓����́A����֍s���ɂ��������ăC���s�[�_���X���傫���Ȃ邱�Ƃł���B���͂���͓��R�Ȃ��ƂŁA�X�s�[�J�[�̓R�C���Ȃ̂ŁA�d�C�̊�b�̂Ƃ���Ő��������悤�ɁA���̃C���s�[�_���X�͎��g���ɔ�Ⴕ�đ傫���Ȃ�̂��B

���̕ϓ���������̂ǂ��������Č��̃C���s�[�_���X�ɂ��邩�́A�X�s�[�J�[�����e�Ђł��ꂼ��l����������悤�����A��G�c�Ɍ�����400Hz�̂Ƃ��̃C���s�[�_���X�����̂ɂ��邱�Ƃ������悤�ł���B

�ȏ�̂悤�ɁA�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�͕ϓ�����̂����A�A���v�̕��́A�ӂ��A�X�s�[�J�[��8���Ȃ�8���Ƃ��Ċ�����Đv����B�������A���ۂ̃X�s�[�J�[���Ȃ��Ƃ��̂悤�ɑ傫���ϓ�����̂ŁA�A���v�̐U�镑���͎��g���ɂ���ĕς���Ă��܂��̂ł���B

|

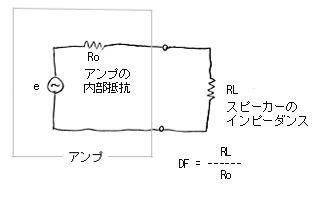

�A���v�̓�����R�ƃ_���s���O�t�@�N�^�[DF |

RL

DF = ------ �c(9��)

Ro

���̂悤�ɁA������RRo����������DF�͑傫���Ȃ�A������RRo���傫����DF�͏������Ȃ�BDF�̖ڈ������ADF=1�����ɂ��čl���Ă����Ǝv���BDF��1��菬�����Ȃ��čs���ƁA�X�s�[�J�[�̕ϓ��ɃA���v�����čs�����A�X�s�[�J�[�̐����������Ȃ�A�Ȃǂƌ����B�t��DF��1���傫���Ȃ��čs���ƁA�X�s�[�J�[�̕ϓ��ɋ����A�����͂������A�Ȃǂƌ����B

�ł́A��̓I�ɁA�����ɂǂ̂悤�ɋ����̂��낤�B����͂Ȃ��Ȃ���T�ɂ͌����Ȃ��̂����A�Ⴆ��DF=0.1�ȂǂƂ����A������R�������A���v���ƁA�X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X�������Ȃ�ƐM���d�����傫���Ȃ邹���ŁA���������ł����Ȃ�A400Hz�t�߂͂ӂ��ŁA����ŁA�ቹ��fo�ŋɒ[�ɉ����ł����Ȃ�A����ȉ����ɂȂ�B����܂�A�������L���L�����āAfo�t�߂̂��Ȃ�̒ቹ���X�s�[�J�[�ɋ��U�����ςȂ��Ń{���{���Ǝ����ɋ����A����ȉ��ɂȂ�B�����L���L���A�ቹ�{���{�����悭�u�h���V�����v�Ȃǂƌ����i�ቹ���h���Ƌ����A�������V�����V�������Ă���j�B

������ƍ̂������l�Ȃ畷���o��������Ǝv���̂����A�ނ����̐^��ǃ��W�I�̉������̃h���V�����̓T�^�ł������B�A�i�E���T�[�́u�����������v���u���Ⴕ���サ������v�ɂȂ�A����ʼn��y��������ƃx�[�X��o�X�h�����������̃v���X�`�b�N�L���r�l�b�g�肳���ڂ�ڂ��A���̉��ł���B�t�ɁADF=10�ȂǂƂ����A���v���ƁAfo�t�߂̋��U�����������܂�A�ቹ�����܂��āA�L���L�����Ȃ��t���b�g�Ȋ����̉��ɂȂ�B

�ł́A�I�[�f�B�I�I��DF�͂ǂꂭ�炢����������Ƃ����ƁA������������邪�A5�`10�Ă��ǂƌ����邱�Ƃ������B�������ADF���傫��������Ƃ����킯�ł��Ȃ��A�X�s�[�J�[�̓����ɂ��傫���ˑ����邵�A�t�ɃA���v�����ׂĂ̕ϓ���}���Ă��܂��ΐl�Ԃ̎��ɂƂ��ĐS�n�������Ƃ����Ƃ���Ȃ킯�ł��Ȃ��A���ǂ͎�ϓI�Ȃ��̂ł���B�����ADF��1����ċɒ[�ɏ������Ȃ�ƁA�����قǂ̂悤�ɉ��̓h���V�����ɂȂ�̂͊m���ł���B

�ȏ�ɏq�ׂ�DF�����A����DF��NFB������������قǑ傫���Ȃ鐫��������B���Ȃ킿�ANFB��������ƃA���v�̌��|���̓�����R���������̂ł���B���́ANFB�������Ȃ����̐^��ǃA���v�͂��Ȃ�DF���������Ȃ�B��̓I��DF�l�́A�o�͊ǂ̎�ނɂ���Ă��܂��܂����A����5�Ɋǂ͓�����R�������A���̂܂܍��Ƃӂ�DF��0.1��菬�����Ȃ�B

����A3�Ɋǂ͓�����R����r�I�������ADF�͂ӂ�1�O��ɂȂ�B�Ƃ������Ƃ͂Ƃ���Ȃ������A5�ɊǂŃA���v�����ƃh���V�����̃A���v���ł���A�Ƃ������ƂɂȂ�B���������āA5�ɊǂŃI�[�f�B�I�I�ɂ������̃A���v�����ꍇ�ANFB�͕K�{�e�N�j�b�N�ƂȂ�̂ł���B�������A�O�߂Ő��������悤�ɐ^��ǃA���v�ő傫��NFB�������邱�Ƃ͊ȒP�ł͂Ȃ��A����Ȃ��Ƃ�����5�Ɋǂł������̃I�[�f�B�I�A���v�����̂͊ȒP�ł͂Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B

����A3�Ɋǂ͂��̂܂܍���Ă�DF������������������̂ŁADF�I�ɂ�NFB�͏���������Ώ\���ŁA�v�͂����Ɗy�ɂȂ�B���ɁA�I�[�f�B�I�p�Ƃ��ėL����300B�Ƃ�2A3�Ƃ�����3�Ɋǂ͓�����R����r�I�Ⴍ�ANFB�������Ȃ��Ă�DF��1�ȏ�ɂł���̂ŁANFB�Ȃ��ł��ǂ����̂���I�[�f�B�I�A���v������B

����A�M�^�[�A���v�ł��邪�A�M�^�[�A���v�ł̓I�[�f�B�I�Ƃ͋t�ɁA���́u�h���V�����v�̉����J�b�R�悭�������邱�Ƃ����X����ADF�̑傫�����C�ɂ��邱�Ǝ��̂����܂薳���悤�ł���B�h���V�����̃A���v�ɃG���L�M�^�[���Ȃ��ƁA�T�A�U���̒ቹ�����������A�������̕��̉����W���L�[���Ƌ�������邱�ƂɂȂ�A���������ɂȂ�̂ł���B���̂���������A�M�^�[�A���v�ł͓�����R�̍���5�Ɋǂ��o�͒i�Ɏ����čs���ANFB���������Ă������Ɏg�����Ƃ������B�������A5�Ɋǂ̓p���[������Ƃ��������Ŏg����킯�����ADF�������������������ĉ��������A�Ƃ������R����`���Ă���Ǝv���B���Ȃ݂ɁA3�Ɋǂ��p���[�ǂɎg�����M�^�[�A���v�͊F���ł͂Ȃ����A�قƂ�nj�������Ȃ��B