真空管アンプの工作、原理、設計まで

電気知識から真空管の原理、アンプの原理まで

最近のプロジェクト紹介、質問掲示板などの真空管ギターアンプ製作センターを始めました

アンプやペダルを販売しています

本サイトが書籍になりました

|

| 真空管(2極管)の構造 |

|

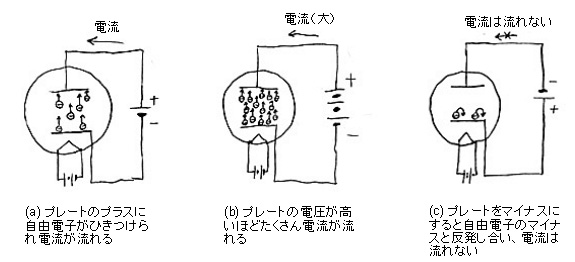

| 2極管の原理 |

|

| 2極管のプレート電圧に対する プレート電流の変化(Ep-Ip特性) |

コラム: 半導体ダイオードの種類

半導体ダイオードには、ここで紹介したシリコンダイオードの他に「ゲルマニウムダイオード」というのもある。使っている半導体がシリコンかゲルマニウムかの違いだが、今ではゲルマニウムダイオードはほとんど生産されておらず、大半がシリコンダイオードである。ただ、ギターの歪み系のエフェクターではシリコンと異なるゲルマニウムの音を求めて今でもさかんに使われている。ここで紹介している真空管もそうだが、楽器関係とはつくづくニッチな分野なのがわかる。

それから、シリコンダイオードにも何種類もある。普通の一般用ダイオードの他、たとえば、逆回復時間と呼ばれるものを改善した「ファーストリカバリダイオード」や、それをさらに改善した「ショットキーバリアダイオード」といったものがある。特にショットキーバリアダイオードは理想的なダイオード特性にかなり近い優れもので、高周波回路、整流回路などでよく見かける。ただし、一般用よりはちょっとお高い。

|

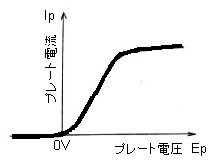

| 傍熱管と直熱管 |

ここまでで説明した2極管では、ヒーターとカソードは別々になっていた。これに対して、カソードのような板を特別に設けずに、右図(b)のようにヒーターから直接電子を放出させて動作するタイプもある。こういった構造の球を「直熱管」と呼ぶ。これに対して(a)のようにカソードのあるタイプを「傍熱管」と呼ぶ。カソードが独立していると、ヒーターの電源が動作に影響しないので傍熱管の方が使いやすく、真空管の大半は傍熱管である。

歴史的にも、始めは直熱管で、ほどなくして傍熱管が現れ、その後はほとんど傍熱管が使われていた、といってもいい。今でも直熱管は入手できるが、その種類はかなり少ない。ただ、特にオーディオの世界では、この直熱管が優れた音色を奏でる、という評価もあり一部の人たちに根強く使われている。ギターアンプでは直熱管を使ったアンプは恐らくゼロであろう。ギターアンプのあのヘヴィー・デューティーな感じのノリには、図体がでかくて古典っぽくて、何より希少な直熱管では使えないというのもあるだろう。

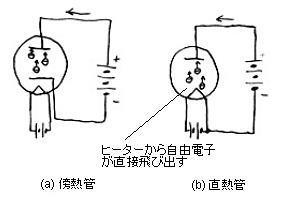

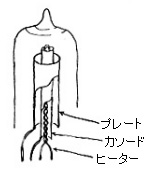

真空管の構造 |

|

| 傍熱形の2極管の内部構造 | ゲッター(てっぺんの銀色) |

それから、真空管を外から見ると、右の写真のようにガラス管の内壁の一部が銀色に光っている。これは真上だったり、下のほうだったり色々である。これはゲッターと呼ばれ、ガラス管内の余計なガスを吸着する物質が吹き付けられているのだ。製造直後に管内に残っているガスを吸着するほか、長年使っているうちに電極などから放出されるガスが真空度を下げないように吸着する役割をする。なので、このゲッターが薄くなって半透明になっていたりしているときは、真空度が下がって特性が劣化している疑いがあることが、外から見てわかるのだ。アンプの何かのトラブル、たとえば真空管に過剰な電流が流れたりすると、たいていこのゲッターが半透明になっているので分かったりする。半透明になってしまったものは、たとえ音が出ても使えない、と判断した方がいい。

3極管 |

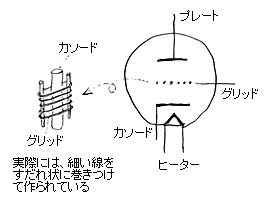

| 3極管の構造 |

3極管は、右図のように2極管のカソードとプレートの間に、網状のグリッドと呼ぶ電極を入れたものである。これは模式図で、実際には極細の線を図のようにすだれ状に巻きつけたりして作られている。

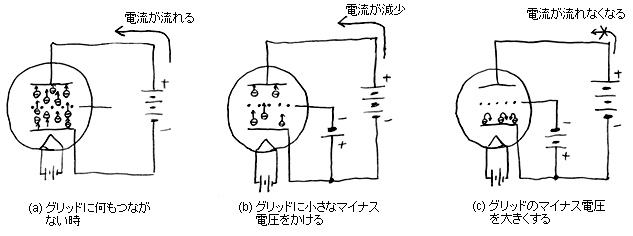

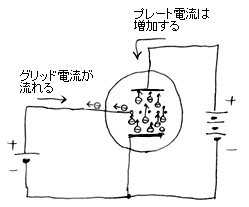

ここで、下図(a)のように、ヒーターに電流を流してカソードを熱し、プレートにプラスの電圧をかけると、先の2極管と同様に、カソードから電子が飛び出し、プレートへ流れ込み、結局、プレートからカソードに向かって電流が流れる。ここで、間にグリッドがあるのだが、グリッドはほとんどスカスカなので、電子の流れをほとんど邪魔しない。

では、ここで、(b)のようにグリッドにカソードに対して小さなマイナスの電圧をかけてみる。すると、カソードから飛び出す電子はグリッドのマイナスと反発して妨げられ、結果、プレートに流れ込む電子の量が少なくなる。グリッドのマイナスの電圧を大きくするほど反発が強くなり、プレートへ到達する電子が少なくなって行く。グリッドのマイナス電圧があるところまで来ると、(c)のように電子はグリッドで全部はね返されプレートへ到達する電子がゼロになる。

|

| 3極管の原理 |

このように、グリッドにかけるマイナス電圧で、プレートに流れる電流をコントロールすることができるわけだ。そういうことから、このグリッドをコントロールグリッドと言う。グリッドはカソードに接近した位置にあるので、グリッドのマイナス電圧は小さくても、プレート電流をよく制御できる。それから、グリッドはマイナスになっているので、カソードから出た電子はグリッドの方へは流れ込まない。すなわち、グリッドには電流がまったく流れないわけだ。つまり、電圧さえかければいいわけである。その小さな電圧だけで、大きなプレート電流を自在に制御できるので、これが増幅作用を持つことになる。小さな電圧で大きな電流を制御できると言っても、電圧と電流は違うんだから比較できないじゃないかと思うかもしれない。これについては、次節以降を読み進むと分かってくると思う。

|

| 3極管のEp-Ip特性 |

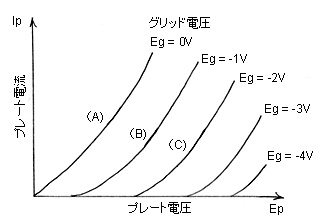

それでは、2極管と同じように、プレート電圧Epとプレート電流Ipのグラフを描いてみよう。グリッド電圧Egがゼロのときは、右図の(A)のように先の2極管と同じような曲線になる。ただしここではIpが飽和する領域までは描いていない。ここで、たとえばグリッドに-1Vの電圧をかけてEg = -1Vとすると、Epをゼロからちょっと上げてもグリッドではね返され、Ipはしばらくの間流れない。しかし、ある電圧を越すとIpが流れ始め、あとは先ほどと同じような曲線でIpが流れて行く。これが(B)の線である。さらにEg = -2Vとすると、Egが-1VのときよりもIpが流れ始める電圧Epが高くなり、同様にそこを越えると同じような曲線で上がって行く(C)。結局、右図のような曲線群を描くことができるわけだ。真空管についてネットなどをあさってみると、この図がいたるところで出てくるので、見たことあるという人もいるだろう。これが有名な3極管のEp-Ip特性である。

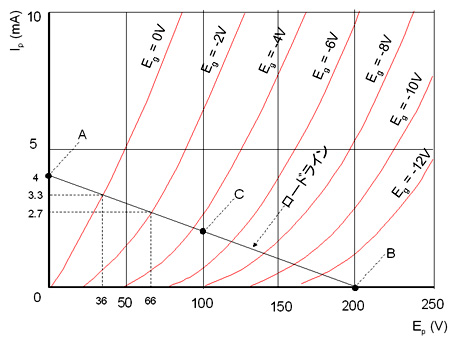

ロードライン

|

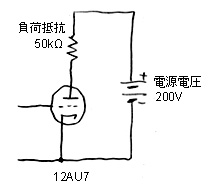

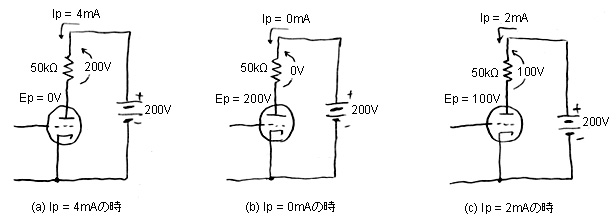

3極管の回路 |

I R = 4 (mA) × 50 (kΩ) = 200 (V) …(1式)

と計算できる(ちなみに、オームの法則は上の式のように、mAとkΩで計算するようにすると便利である) 電源電圧は200Vなので、この電圧はすべて抵抗の両端で使われてしまい、プレート電圧Epは0Vになる。そこで、このIp

= 4mAとEp = 0Vの点をその下の図のように3極管のEp-Ip特性のグラフにプロット(A点)する。

次は、Ip = 0mAになったときを考える。このときはやはりオームの法則より負荷抵抗の両端の電圧は

I R = 0 (mA) × 50 (kΩ) = 0(V) …(2式)

でゼロになる。ということはプレートには電源電圧そのままがかかり、Ep = 200Vになる。図にプロットするとB点になる。

では、その途中はどうかというと、例えばIp

= 2mAなら同様に計算して、Ep = 2(mA) × 50(kΩ) = 100Vなので、C点になる。結局、この回路では、EpとIpは図中の線分の上に必ず乗っていることが分かる。この線をロードラインと呼んでおり、これさえ引ければだいたい何とかなる重要な基本である。このように、ロードラインは電源電圧と負荷抵抗が決まれば一意に、一本引くことができる。

|

| 3極管の回路のプレート電圧Epとプレート電流Ip |

|

12AU7に電源電圧200V、負荷抵抗50kΩを使ったときのロードライン |

|

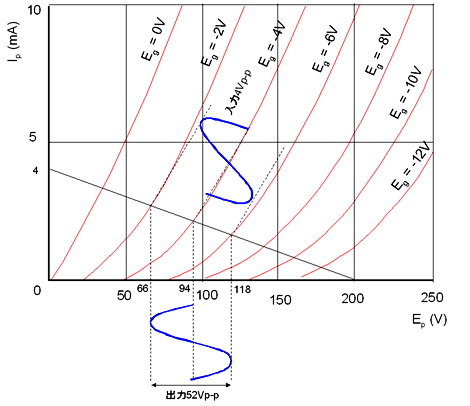

| 12AU7による信号増幅の様子 |

ちなみに「バイアス」というのは、真空管ギターアンプでよく聞く言葉であろう。「バイアス調整」っていう、アレである。上の例ではバイアスを-4Vにしたが、図を見ると例えばこれを-2Vにしても-8Vにしても、だいたいうまく増幅できそうに見える。ただ、あんまりバイアスを0Vに近くして、極端に言うとバイアスをかけないでゼロにしてしまうと信号の片側がプラスの領域に入ってしまい、グリッドにプラスの電圧がかかってしまう。これについてはこの次で説明するが、あまりよろしくない(増幅しないわけではない)。逆に、バイアスを極端に例えば-12Vとかにしてしまうと、全体がずっと右側に寄ってしまい、増幅率もかなり小さくなってしまうし、何より4Vp-p以上の信号が来たら右側の余裕もなくなり歪んでしまう。結局、バイアスはこの図の真ん中あたりにしておくのが良さそうだ、というのが直感的に分かるであろう。バイアス調整というのは要は、これをやっているのである。なぜバイアス調整で音が変わるのかというと、上述のように歪み方がいろいろ変わったり、増幅率が変わったりするからである。

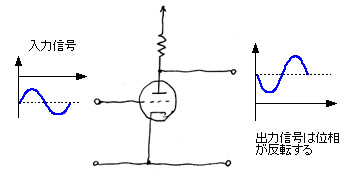

それから、この増幅回路のもうひとつの重要な性質として、信号の位相反転がある。ロードラインをよく見ると分かるのだが、グリッドにかける信号がプラスに振れると、プレート電圧は減少している。そのため、グリッドの信号とプレートに現れる信号は図のようにちょうど反転するのである。

|

| 増幅回路一段で位相が反転する |

|

グリッドにプラスの電圧をかけた時 |

|

5極管の原理 |

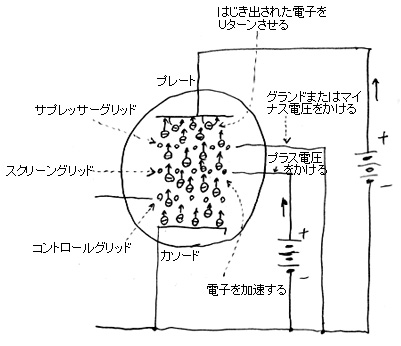

5極管は3極管の能率を上げるために考え出されたもので、右図のようにグリッドが3つある。コントロールグリッドの働きは3極管と同じである。

その上にスクリーングリッドというものがあり、ここにはプラスの電圧をかける。すると、カソードから出てコントロールグリッドを通過した電子がスクリーングリッドによって加速されプレートへ飛んで行くため、より多くの電子がプレートへ到達し、能率が良くなるのである。

ここまではいいのだが、加速されて高速になった電子がプレートにぶつかると、今度はプレートの板の中の自由電子が、飛んできた電子に弾き飛ばされ(2次電子という)、それが今度はスクリーングリッドのプラスに引き寄せられ、スクリーングリッドの電流が増加してしまう。結局、プレートの電流を増やしたいのにスクリーングリッドの電流が増加してしまうという羽目になるのである。

そこで、プレートの近くに今度はサプレッサーグリッドというものを入れ、ここをグランドに落とし(普通カソードにつなぐ。マイナスの電圧をかけることもある)、プレートからはじき出された電子をUターンさせる。これによって、5極管は高能率に安定に動作するようになる。

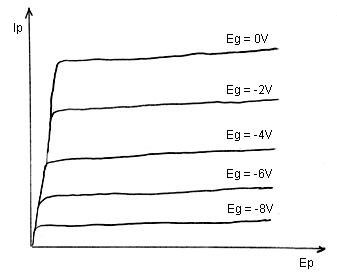

それでは、プレート電圧Epとプレート電流Ipのグラフはどうなるだろう。5極管では、スクリーングリッドに常に高圧がかかっているので、右図のように、プレートの電圧をちょっと上げるだけで電子が流れ始め、あたかもすぐに飽和するかのようなカーブを描く。グリッドにマイナス電圧をかけてもこの傾向は同じだが、電子の総量がマイナスの電圧のせいで減るので、プレートの電流は減る。結局、図のような曲線群になる。

3極管のときとずいぶん形が違っていることが分かるだろう。以上の原理ですぐに想像できるように、スクリーングリッドの電圧によってこの特性はずいぶはずいぶんと変わる。スクリーングリッドの電圧を下げて行くと、カーブの立ち上がりがなまって行き、3極管の曲線に似てくる。

|

5極管のEp-Ip特性 |

|

ビーム管の構造と原理 |

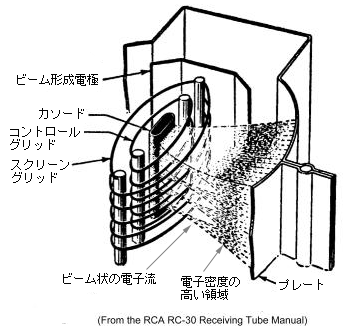

5極管の能率をさらに上げてハイパワー増幅を可能にしたのがビーム管だ。ギターアンプのパワー管でおなじみの6L6GC、6V6GT、KT88あたりはビーム管である。

ビーム管は図のような構造をしていて、一番の特徴は、5極管のサプレッサーグリッドの代わりに、形状を工夫したビーム形成電極と呼ばれる屏風のようなものがプレートの内側に設置されていることである。これは内部でカソードにつながっているので外から見ると4極管である。このビーム形成電極がカソードから出た電子をビーム状にしてプレートへ持って行く。

また、コントロールグリッドとスクリーングリッドのピッチをそろえて重なるようにすることで、カソードから出た電子の流れをやはりビーム状に成形し、プレートへ届ける。スクリーングリッドはコントロールグリッドの影になるので、スクリーングリッドに吸い込まれる電子の量が、ピッチをそろえない5極管に比べて半分以下に減る。その分プレートへ届く電子が増えて大電流が流れるわけだ。

それから、ビーム形成電極でビームを成形し、さらにグリッドのピッチをそろえたことで細いビーム状になってプレートへ行く電子の流れは、ちょうどプレートの手前で電子の密度が高いエリアを作り出し、これがちょうどサプレッサーグリッドのような役目をしてプレートから出る2次電子を押し戻す働きをする。つまり、マイナスの2次電子をやはりマイナスの電子の雲が跳ね返すわけだ。ビーム管のEp-Ip特性は5極管と同じである。

以上がビーム管の原理だが、しかしいろいろ考えるものである。当然ながら、上述のようなことがきちんと働くためには、すべての形状がうまく配置されていなければならず、製造はなかなか難しかったそうだ。しかしビーム管は次々と作られ、パワー管の主流となり、今でもギターアンプのパワー管に使われているというわけだ。とはいえ全部ビーム管というわけではなく、たとえばMarshallのアンプで使われている6CA7(EL34)や、VOXやFender Blues Juniorなどで使われている6BQ5(EL84)は5極管である。

コラム: 真空管の型名と特性

ここで説明したように、真空管はけっこう微妙な構造で出来ている。カソード、プレート、グリッドなどの形状、設置位置、材質などでその特性はさまざまに変化する。12AX7とか6L6GCとかの真空管の型名は、同様の特性を持ったものにつけられた名前だが、実は同じ型名でも製造メーカーによってEp-Ip特性その他の特性はけっこう異なっている。同じ型名でも外観や内部電極の形状がぜんぜん違うものもある。そんなわけで、同じ型名の真空管でもメーカーによってその特性が異なるので、真空管を差し替えるとメーカーによってギターの音もおのずと変化する。昔からギタリストの中には、真空管のメーカーにこだわる人がかなりたくさんいるが、それは当然のことなのである。