真空管アンプの工作、原理、設計まで

電気知識から真空管の原理、アンプの原理まで

最近のプロジェクト紹介、質問掲示板などの真空管ギターアンプ製作センターを始めました

アンプやペダルを販売しています

本サイトが書籍になりました

電源回路は、交流のAC電源から真空管に必要な直流を作り出すわけだが、まず、交流を整流回路で整流して、そのあと、これを平滑回路というもので、真っ平らな直流に整形する、というプロセスになる。特に最近は、ハイエンドのオーディオアンプでは特にこの電源回路の良さが結果を左右する、と言われたりしていて、たかが直流を作るだけとはいえ、けっこう追及される部分である。それでは、まず整流回路から説明しよう。

整流回路いろいろ

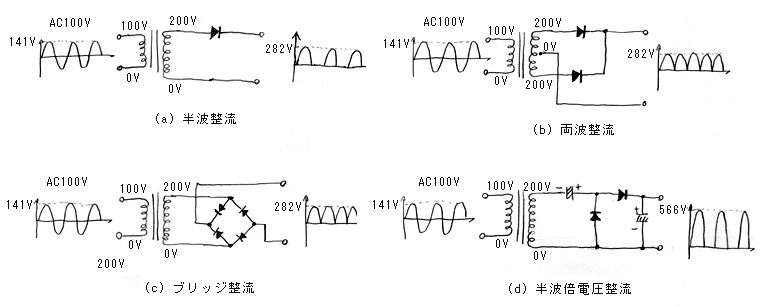

ここでは、シリコンダイオードで整流する場合を考えよう。下の図に、100V:200Vの電源トランスを使った場合の整流回路をいくつか示した。

|

| 整流回路いろいろ |

まず、一番シンプルなのがダイオードを一本だけ使った(a)の半波整流である。この場合、出力には図のような形の脈流というものが現れる。(b)は両波整流というものである。ダイオードを2本使って、トランスも中点つきである。図のように、中点を基準にして逆相の交流がそれぞれのダイオードに加わるので、出力には、半波整流のように歯抜けではなく、ぎっしりつまった脈流が現れる。(c)はブリッジ整流と呼ばれ、両波整流の一種である。ダイオードを4本使って、両波整流をする。ブリッジ整流ではトランスの中点が不要なので、トランスの巻き線が節約できる。(d)は、ちょっと変わった回路で、倍電圧整流回路と呼ばれる。その名のとおり、出力に倍の電圧が出てくる。トランスで昇圧せず、AC100Vそのまま使って真空管に200V以上の高圧を供給する、ということができるので、トランスを使わない簡易的な回路で使われることがある。

平滑回路

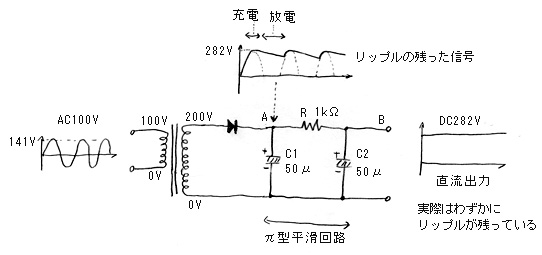

平滑回路は、整流回路から出てきた脈流を平坦にし、直流にする部分である。半波整流でのもっとも簡単な回路は下図の通りである。

|

| 平滑回路の働き |

ダイオードの出力はすぐに大容量のコンデンサC1に接続されている。すると、この部分で何が起こるかというと、図のように、脈流のピークまでの間にコンデンサーに充電され、ピークが過ぎた後はコンデンサーに充電された電気がゆっくり放電して減って行き、また脈流のピーク部分で充電され、ということを繰り返す。結果、図のAの部分には図のような波形が現われる。直流に近くなっているが、まだ凹凸が残っている。この凹凸のことを「リップル」と呼ぶ。このリップルを含んだ直流信号が、こんどは抵抗Rを通ってC2に加わり、最終的に出力Bの直流になる。このC1とRとC2の回路は、πの形をしていることからπ型の平滑回路と呼ばれる。このπ型の回路は必要に応じて次の図のように連結させ、リップルをさらに除去し、最終的にきれいな直流にまで持って行くのである。

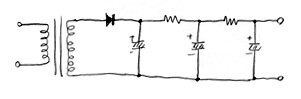

|

| 必要に応じて複数連結する |

|

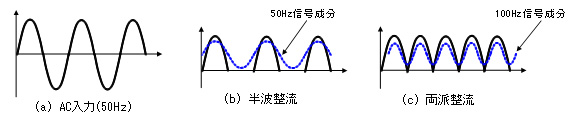

| 整流後の波形の周波数成分 |

では、先の図の半波整流で考えてみよう。リップル成分は50Hzである。電気の基礎のところで説明したように、コンデンサのインピーダンス(交流に対する抵抗分)は1/(2πCf)で計算できる。ここでは、C2は50μFなので、インピーダンスを計算すると64Ωになる。Rは1kΩなので、A点に加えられたリップル成分は、このRとC2で分圧されて小さくなる。その比は

64

--------- ≒ 0.06 …(1式)

1000 + 64

|

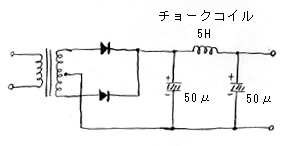

チョークコイルを使った平滑回路(両波整流) |

2πfL = 2 × 3.14 × 100 × 5 = 3.1 kΩ …(2式)

|

電源回路のレギュレーション |

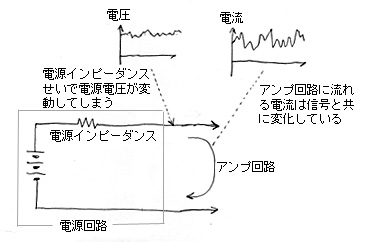

電源というのは、電源自体に含まれる抵抗分(電源のインピーダンス)がゼロで、増幅回路側で何が起こっても常に一定の電圧の直流を供給できるのが理想である。しかし、実際には、そうはならず、電源はインピーダンスを持ち、右の図のようになっている。増幅回路には信号が流れているので、ふつう、電源から増幅回路へ流れる電流は信号と共に常に変化している。電源インピーダンスがあると、これに信号によって変化する電流が流れ、電圧降下が起こり、電源電圧が信号の変化に合わせて変動するのである。

この電圧変動が少なければ少ないほど理想に近い電源だと言えるわけだ。電源電圧の変動は真空管の動作点を常に狂わせるので、さまざまな形で音に影響する。この電圧変動の範囲のことをレギュレーションといい、変動が少ない電源をレギュレーションが良い、と表現する。なお、「電源のレギュレーション」と言うときは、増幅回路側に流れる直流電流に対する電源電圧の変動について言い、交流電流による電圧変動は「過渡特性」として別に扱うのがふつうである。

では、アンプにとって電源のレギュレーションは音にどれぐらい影響するのだろうか。これは、実は諸説あり、なんとも言いがたいものがある。まず、オーディオアンプとギターアンプでは、そのレギュレーションに対する対処のノリがずいぶん違う。きわめて一般的に大雑把に言うと、オーディオでは電源のレギュレーションにずいぶんとこだわる傾向があり、ギターアンプでは電源のレギュレーションをそれほど気にしない、という傾向がある。特にギターアンプなどでは、電源のレギュレーションが悪いとギターの信号をコンプレス(圧縮)する効果が働くので、これがかえって渋い雰囲気が出てよい、などと言われることもある。レギュレーションの悪化を一種の「効果」というか、エフェクター(要はコンプレッサー)に見立てるような感じである。

実は、このあたりの技術的な事情そのものが、必ずしも完全に解明されているとは言いがたく、いまだに論争が起こっている状態(学会レベルであっても)のようである。まあ、こんなことを言い始めたら、レギュレーションだけでなく、あらゆるものが係争中みたいなものだ。これに、とことん付き合うもよし、ゴーイングマイウェイもよし、人それぞれであろう。

いずれにせよ、はっきりしているのは、電源のレギュレーションがアンプのパワーに対して極端に悪いと、大きい音を出したときに電源電圧が下がり、でかい音が出なくなる。特にこれはAB級、B級のプッシュプルアンプであまりよろしくない(ピアニシモのところとフォルテシモのところで音量がリニアにならず変)ので電源レギュレーションは最低限、きちんとしておくのがよいであろう。

電源のレギュレーションを良くするには

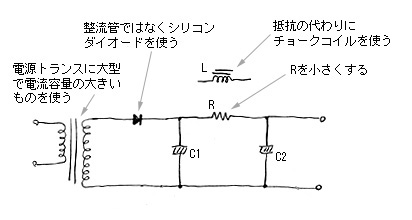

レギュレーションを良くするには、電源のインピーダンスを下げればいいのだが、では、下の図の回路のどこが影響するだろう。

|

| 電源のレギュレーションを良くするには |

まず、抵抗Rである。これを小さくすればレギュレーションは良くなる。しかしこのRは電源のリップルを取るためにあるわけで、あまり小さくするとリップルがちゃんと除去できない。なので、そのへんの妥協点に落ち着くわけだ。場合にもよるが、せいぜい1kΩていどであろう。リップルを減らして、しかもレギュレーションを良くしたければ抵抗の代わりにチョークコイルを使うのがよい。ただしチョークコイルは当然、ただの抵抗よりはるかに大きくて、重くて、高価である。

それから上図ではシリコンダイオードを使っているが、これを整流管にするとレギュレーションは悪くなる。真空管の内部抵抗がシリコンダイオードよりはるかに大きいからである。したがって、レギュレーションの観点からはシリコンダイオードを使うのがよい。整流管とシリコンダイオードについてはこちらも参考にしていただきたい。

あとは、これは当然なのだが、電源トランスに十分な電流容量を持つ大きなものを使うとレギュレーションは改善される。トランスが小さいと、大電流が流れたとき電圧が下がってしまう。

以上は電源レギュレーションの改善の方法だが、交流電流の変動による電源電圧の変動を示す過渡特性の改善もけっこう重要である。アンプには常にいろいろな信号電流が流れているので、電源の過渡特性は音質などにも影響する。電源の過渡特性の変動は、まずは先に説明した電源レギュレーションを改善することで改善される。それに加え、図ではC1とC2のコンデンサを増量することで改善できる。

まず、アンプ側に一番近いコンデンサC2だが、容量が大きければ多少の電流変動があっても吸収できそうなことは直感的にも分かると思う。コンデンサの増量は、リップル減少と過渡特性改善の両方に効き、弊害があまりないのでお勧めである。特に、近年、電解コンデンサの性能がよくなったので、コスト的にも大きさ的にもコンデンサを大増量することが割と簡単になった。特にオーディオアンプなどでは、昔は大きくても50μFていどだったのが、最近では1000μF以上という作例もずいぶん見かける。また、コンデンサC1の増量でも過渡特性は改善できる。ただし、ここで一点注意だが、シリコンダイオードの直後に入っているこのコンデンサはむやみに大きくできず、ふつうせいぜい100μFまである。ここを大きくしすぎると、電源を入れた直後にシリコンダイオードに瞬間的に大きな電流が流れ(コンデンサに電気が蓄積される間の短い時間)、場合によってはシリコンダイオードを一瞬で破壊してしまうことがあるのである。