ヨーロッパ絵画、芸術 第3部

◆フィレンツェの教会

◆シモーネ・マルティーニの受胎告知

◆メディチ家礼拝堂のミケランジェロ

◆ドゥッチオ

◆コシメ・ツーラとフランチェスコ・デル・コッサ

フィレンツェの教会

ヴェッキオ橋に通じる程よい広さの目抜き通りは、土地の人とも観光客ともつかぬ人達で元旦から賑わっていた。特に目的もなく道沿いの店や露店やらを眺めながらぶらついていると、しきりに人が出入りしている建物があるのに気付いた。通りすがりの人がごく自然に木の扉を開けて中へ入って行く、そこは町中の小さな教会だった。人の流れに乗って、僕も中に入って行くと、途端にそこは別世界であった。薄暗い礼拝堂にはかすかに讃美歌が流れているようだった。入口の横にしつらえた祭壇の回りにはたくさんのろうそくが立てられ、無数の小さな炎の中に、天使に囲まれた聖母子を描いた絵が浮かび上がっていた。

幼いキリストを膝に乗せた聖母マリアは少し首を傾け、回りに六体の天使を配したビザンチン様式の聖母子像で、恐らくジョットと同時代の画家によるものだろう──そんなことは瞬間的に分かったが、日頃画集の白い紙の上に印刷された宗教画を見ている眼は、この礼拝堂の暗がりの中に掛けられた聖母子像の前ではほとんど意味を成さないということを納得させられ、一種悲しい気分のまま茫然とただ眺めることを余儀なくされた。

当時の信者達は、この聖母子像を前にして一体どんな心情を抱いただろうか。祭壇の中央の聖母子と、礼拝堂の空間を隔てて反対側に掛かっているキリストの磔刑像との造り出す空気の中に包み込まれるような、ほとんど生理的と言ってよい程の感覚を味わっていたのではなかろうか。それは彼らが日々復唱している福音書のキリストの言葉をそのまま語りかけはしなかったか。そして遂にろうそくの向こうに舞い降りる天使の姿を見はしなかったか。

聖母子の像は、福音書に記されている通り、より貧しき者、より悩める者、より罪深き者にこそ、その溢れんばかりの慈悲を注いだに違いない。ここには芸術という精神の贅沢はない。あったのは、未だ素朴な宗教であって、未だ混じりけのない跪拝の対象だ。

高く飛翔しようとする精神は、旺盛な生命力は、あらゆる障害を越えて彼方へ至らんとする意志は、この礼拝堂の中では窒息する。高貴な精神をその血の中に持っていた当時のフィレンツェの選ばれた者たちは、これを健全と感じただろうか。やがてチマブエが、そしてジョットが現われる。

ジョットは、宗教絵画を、生硬で稚拙な宗教的形式の繰り返しから、進歩も後退もない世襲に縛り付けられた味気なさから救い出した。彼は先人の残した絵画の盲目的な継承の代わりに、自然を手本とすることによって宗教的形式や宗教的感情といったものを再構成し、宗教絵画の中に人間精神の高貴さを吹き込んだ。

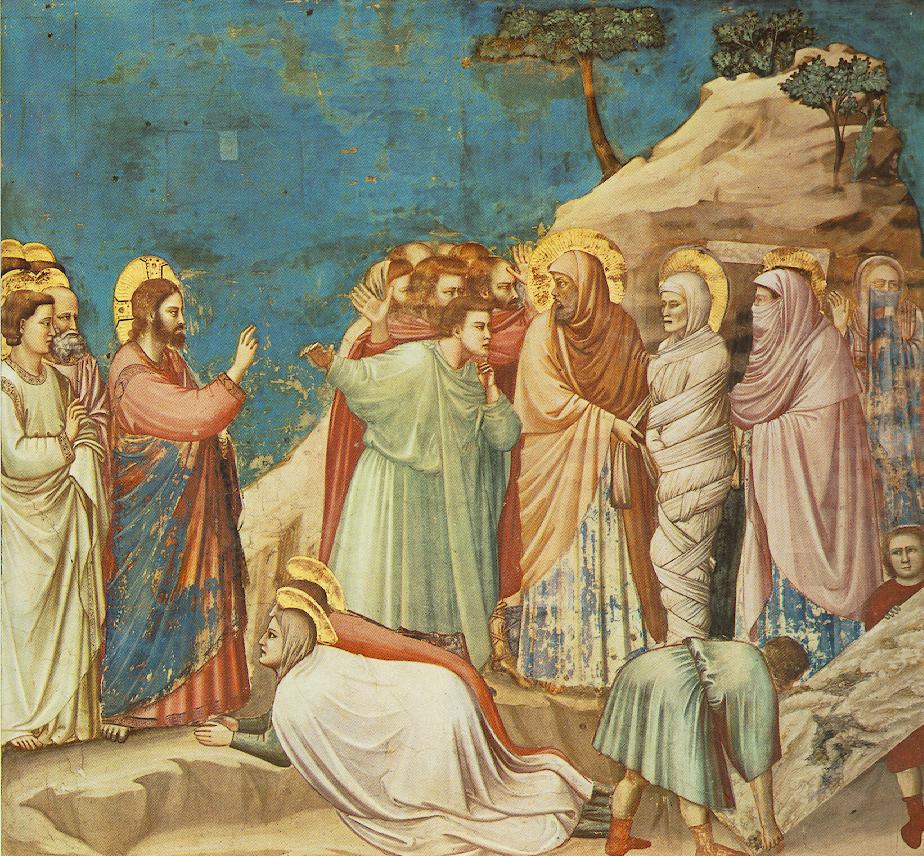

ジョット

この小さな礼拝堂に掛けられた聖母子像は、既にジョットの洗礼を受けている。この絵画を、懊悩や懺悔、涙や歓喜の入り交じった祈りの声の中から救い出すべきか──いや、この薄暗い礼拝堂の中にあってそういう感じは抱かなかった。ろうそくの光を受けた聖母子の像は、今でもある清らかな優しさを送ってよこしているように思われた。

しかし、それを余さずに受け取る素朴さが僕には欠けている。いたたまれなくなって外へ出たときは、あれほど教会の然るべき場所に掛けてある宗教絵画を心待ちにしていたのにも関わらず、美術館に引っぱり出した絵画が見たいと思っていた。翌日のウフィーツェ美術館がひたすら待ち遠しかった。

シモーネ・マルティーニの受胎告知

シモーネ・マルティーニ 受胎告知

銀白色の衣を纒った恐ろしく優雅な天使ガブリエルと濃紺のシルエットのような衣を付けたひどく奇妙な顔の処女マリアは、くすんだ赤と緑のマーブリング模様の床の上で向き合っていた。その衣を後ろになびかせて跪いて、左の手にオリーブの枝を持ち、右の手で天を指差し受胎を告げるガブリエルは、自分が絵からとっていた距離だけ離れた眼の前のその位置に、比喩ではなく本当に居るように感じられた。この感覚は非常に強いものだったので、僕は聖書に出てくるあの素朴な言葉の裡に投げ込まれるような気がした──すなわち、大天使が現われるのを見て驚き怪しんだ。

このありそうもない感覚、否が応でも見るものの神経を集中させてしまうような、地上の形をとって現われた天使と正に同じだけの強さで、しかも全く同時に感じられたのが、この天使ガブリエルは今この瞬間は恐ろしく優雅な人間の姿で見えているが、決して人間と同じ血肉を持っていないということだった、すなわち、もし仮に手を伸べて触れたならば、たちまち跡形もなく消え去ってしまうに違いないということだった。

差し渡し三メートルはある大きな絵で、ガブリエルもマリアもほぼ等身大と思える大きさに描かれていたが、特にガブリエルの方は、実在の人間の大きさよりほんの僅かに小さいという感じがあって、その感覚は、この天使の像は徹頭徹尾画家の手になる造り物なのだという想念と微妙に釣り合っていた。

狭い部屋の中の、この偶然の、ということは神の命による必然の邂逅の瞬間は、何か中世的な恋愛物語の一場面を髣髴とさせるようなところがあった。ガブリエルの僅かに開いた口から受胎を告げる言葉がマリアに向かって流れ出ている。金箔を貼った背景に文字を浮き出させ、それはこの官能的な絵を正当化するために添えられた詩句のようにも思われた。

僕を魅了するのは、あるイメージの出会いの瞬間だ。黄みがかった太陽の光、昼下がりの静寂、そして草木の繁みを臨む坂道、下って行く馬車のきしむ音、静止した空気の塊に太陽の粒子が珪砂が流れるようにさらさらと乾いた小さな音をたてて充満している。そこをロバの引く車が通る──瞬間的に僕の感覚が中世にまで戻ってしまう。ヨーロッパの昼下がりだ。

ガブリエルの開いた口には小さな歯が描き加えられている。しかし一体何のために天使に歯が必要なのだ。何度見てもこの天使ガブリエルは不気味でならない。物凄い美しさだ、あまりに優雅だ。そこで僕はほとんど数センチの距離まで近寄ってその美しい顔に見入っていた。するとこの両の眼がまるであらぬ方向を向いているのに気がついた。

この両の眼は造りものだ、ガラスの嵌め込みだ。この美しい顔は何か狂っている。後日僕はホフマンの砂男を再読し、コッペリウスの人形を見い出した。この人形には造り物の歯が植えられてそれはマルティーニのガブリエルのように僅かに開いた口から歯を覗かせただろう。

メディチ家礼拝堂のミケランジェロ

ミケランジェロ ピエタ

ミラノ、ボローニャと回り、二度目のフィレンツェ。さて、旅行記などという、読む人も書く人も退屈させるようなものを書く気もなく、僕は退屈なのでヴェッキオ橋のカフェに座っていた。時は秋、暑くも寒くもなく恐らくベストシーズンといったところで、凄い数の観光客が街の至る所に歩き、集まり、見物していた。

前回来たときは四年前の元旦だった。すっかり冬で、石の街は冷え切っていて、人もまばらであった。大都会ローマからやってきたフィレンツェは、ローマに比べて街全体がずっと軽い感じで、親しみやすくほっとしたのを覚えている。それに比べてびっくりするほどの人出だ。

以前、観光シーズンの十二月に香港へ行ったときもそう思ったが、やっぱり観光シーズンをはずした、その土地にとって苛酷な季節に訪れるのが一番だ。無論実に疲れる思いをするが、気が張っているせいか、回りのものがそれなりの意味をもって見える、つまり、自分の記憶のどこかに直接縫い付けられるような印象が残る。何故だか分からないが、悪条件の下での経験の方が、その本当の意味を明かしてくれるように働くらしい。

もっとも楽な気分で骨休めにはいい季節だ。始めてのフィレンツェのように名所巡りをした。ウフィーツェ美術館、サンタ・クローチェ礼拝堂、サンマルコ寺院、サンタ・マリア・ノヴェッラ教会といったところを再訪する。ただ、メディチ家礼拝堂だけは初めてである。今回のフィレンツェ行きで楽しみにしていたもののひとつであった。

ミケランジェロの石彫のピエタを見る事を期待していたが、これは僕の勘違いで、当のピエタはヴァチカンにあるものであった。いずれにせよ、ミケランジェロのいくつかの彫刻を間近で見た。恐らく意識的に彫刻を見たのは初めてだと思う。実に素晴らしかった。ルネサンス後期の芸術は、僕には絵より彫刻の方が分かりやすい。いや、しかし、これはミケランジェロから始まるバロックの話か、いずれにせよ、あの馬鹿でかいルネサンス後期の油絵にはずっと食傷していたのだ。

それにしても恐るべき力である。膨らんだ筋肉と、所々でそれらを支える筋と、浮き出した血管は、その腕なり足なりに加わった力の大きさを正確に、永久に蓄えている。そういう、ある瞬間だけに働くはずの力が石の中に在って、それが目に見えることは不思議な光景である。

ルネサンス期の、例えばグイド・レニのような人の描いた画布の上にもそういった力が至る所に表現されているが、一塊の石にそれを与えるとなると、おのずと違った風に感じられる。縮められた鋼鉄のバネのように、永遠にその力は花崗岩の中に閉じ込められているのだ。

ミケランジェロのあの筋肉に対する執着は一体どこから来るのだろう。そういえば今回は見れなかったが、彼の手になるピエタの死せるキリストのふくらはぎと、腋からだらりと垂れた腕に付けられた肉は内からの力を全く失った柔らかい肉であった。それはマリアの腕に支えられてその形を保っているだけで、まさに柔らかい肉体である。しかし何故か死体の感触はなく、むしろ身を任せた女性の体のように見える。やっぱり本物が見たい、残念だ。

もうひとつの素晴らしさは、皮に包まれた脂肪が捩れた時にできるヒダの形にある。こちらには内から支える力はなく、適度に張りのある脂肪の見せる一種の触感にその魅力がある。ルーベンスが執着した捩れた脂肪の美である。

ドゥッチオ

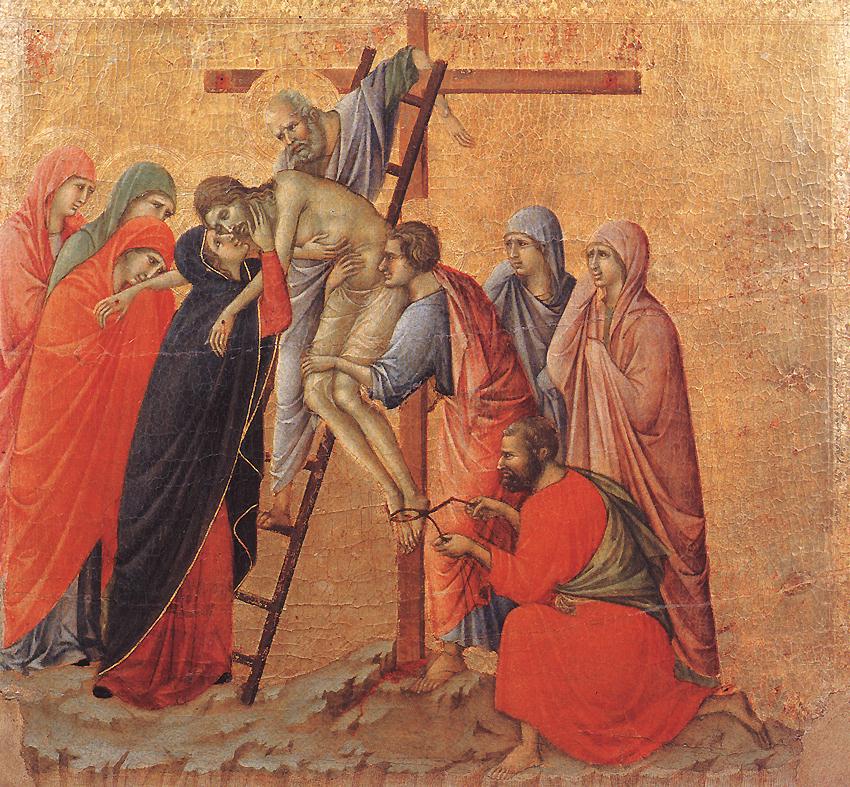

ドゥッチオ 十字架から降ろされるキリスト

シエナの巨匠ドゥッチオが寺院に収めた、キリスト受難劇から、復活劇、そして聖母マリアの死に終わる、一般にマエスタと呼ばれる連作は、現在はシエナのドゥオモ美術館に、ほぼ完全な形でひとつ処に集められている。色彩の美しさとデッサンのエキゾチズムは、同時代に活躍したフィレンツェのジョットとはまた異なり、実に素晴らしいものである。

キリストの生涯では、十字架から降ろされるキリストを描いた絵を頂点として、それに向かって色彩や形などの絵画的諸要素が準備されて行く。例えば、キリストと十二使徒のやりとりを絵にした場面では、色彩は未だ現実の姿を反映し、様々な意図に沿って散らばっている。未だ単純化はされず、ある色は飛び散って、ある色はデッサンと共に留まり、ある色は高い調子を持ち、ある色は低迷する。キリストの死が近づくにつれて、色彩は徐々に整理されて行く。それはキリストの運命の時が近いことを知らせているようだ。

そして、十字架から降ろされるキリストにおいて、色彩はまばゆいばかりの、実に実におだやかな光を発していて、すべての光景はこの世のものならぬ輝きの中にある。

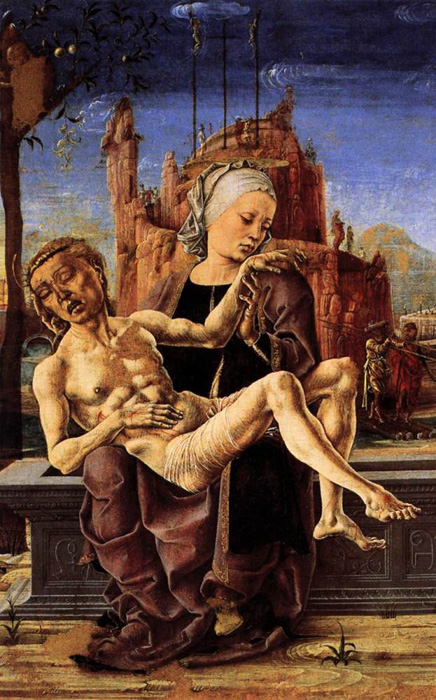

コシメ・ツーラとフランチェスコ・デル・コッサ

コシメ・ツーラ ピエタ

ボローニャとフェラーラでは、ミケランジェロの筋肉の魅力とは全く異なった意味の膨らんだ肉と角張った節に執着する、あのコシメ・ツーラとフランチェスコ・デル・コッサの異様な絵を見てきた。男も女も同じような歪んだ、節くれだった、奇妙に分けられた筋肉で肉付けされた、これまた奇妙に悪意を底に秘めたように伏し目がちの眼を持った姿に描かれている。特に今回、彼らが女性を描いたときの魅力に気がついた。何か皆が名々何かをたくらんでいるように見える。実に魅力的である。

─目次へ─