真空管アンプの工作、原理、設計まで

電気知識から真空管の原理、アンプの原理まで

最近のプロジェクト紹介、質問掲示板などの真空管ギターアンプ製作センターを始めました

アンプやペダルを販売しています

本サイトが書籍になりました

真空管の外見の話をしよう。真空管の形状はいくつかのタイプに分類されるが、そのガラス管の形、中の電極の構造などは、型名ごとに違っていて、さらに型名が同じでも製造元ごとにもすべて異なっていて、それぞれ自分だけの形を持っている。規格化されて、どれもこれも同じということはなく、どれもが一種の工芸品の風格を持っているのである。

このあたりにハマりだすと、ほとんど骨董趣味にも似た真空管コレクターへの道を歩むことになり、およそロックンローラーからは離れて行くかもしれないが、ギターコレクターと同じノリになって行くとも言えそうだ。ギターのあれこれの形状や製造メーカーや年代などに惹かれるように、今現在真空管にハマっている人というのは多かれ少なかれ真空管そのものに惹かれているものだ。

それにしても昔、真空管しかなかった時代では、ぶざまな真空管はふつうケースの中に隠すようにしたものだが、今では、特にオーディオアンプなんかでは真空管を露出させて、お雛様みたいにケースの上に並べて、眺めて悦に入る、というのが普通になっている。時代も変われば変わるものだ。

|

|

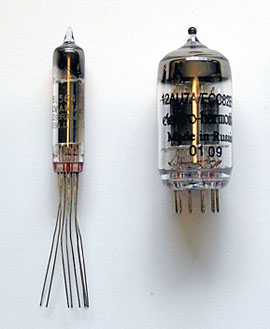

| 左からMT管(12AU7)、GT管(5AR4)、ST管(2A3) | サブミニチュア管(5641) 右は比較のためのMT管(12AU7) |

真空管の形状には大きく分けて、MT管、GT管、ST管の3種類がある。

MT管はミニチュア管(MTはMiniature

Tubeの略)とも呼び、3種の中では一番新しいタイプで、種類も一番多く、真空管では主流な形状である。上の写真の一番左のような形をしていて、頭にツノがあり(排気管を閉じたもの)、ピンはガラスから直接出ている。ピンの数は7ピンと9ピンの2種類ある。したがって、ソケットも2種類あり、それぞれ「MT7ピンソケット」「MT9ピンソケット」などと言う。ギターアンプでは定番のプリ管の12AX7、12AT7、12AU7といったチューブはMT管の9ピンタイプである。

GT管は、写真のようにMT管よりはだいぶ太くて、頭はまるくて、プラスチックのベースがある。ベースの真ん中にベース・キーという棒が出ていて、ピンを正しい位置に入れるためのガイドの役割をしている。ピンの数は8ピンのもの一種類だけである。ソケットも一種類だけでUSオクタル、あるいは単にUSソケットと言う。また、このタイプには、管全体が金属でできたメタル管というものもある。GT管はMT管より古く、そのむかしGT管のかなりの種類はMT管に置き換えられた、という歴史がある。ただし、MT管では小さ過ぎて適さない大きな電流が流れ発熱の多い整流管や大出力管は、いまでもGT管が使われている。6L6GCやKT88などギターアンプのパワー管はこのGT管が多い。

ST管はGT管よりさらに古いタイプで、写真のようにだるま型のガラス管で、ベースがあり、ガイド・キーはない。ピンの数には、4本、5本、6本、7本の4種類がある。ソケットはそれぞれ、UXソケット、UYソケット、UZソケット、UTソケットという呼び名になっている。前にもちょっと言ったが、ギターアンプにST管が使われた例はない。しかし、実は、高級オーディオ用として現在でも独自の地位を占めている電力増幅用の直熱3極管、300B、2A3といった球が、このST管であり、オーディオマニアにはこの古風なルックスがたまらないという人がけっこういる。

この他に面白いところで、サブミニチュア管という、すごく小さな真空管もある。上の右の写真のように、小指より細い小さなガラス管で、ピンではなくリード線が直接出ている。昔は、このサブミニチュア管を使って、ポータブルラジオなどが作られていたが、主流になる前にトランジスタに取って代わられたようだ。今現在なら、こんなのを使ってエフェクターでも組み立ててみるのも一興かもしれない。

|

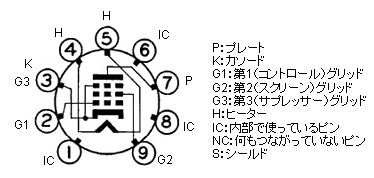

| 真空管のピンアサイン(6BQ5の例) |

どのタイプの真空管でも、ピンは裏面から見て時計回りに1から順にピン番号がつけられている。真空管のマニュアルに載っているピンアサイン(どのピンが何の電極かを示す)は、右の図のようになっている。ここで使われる略号については、プレート(P)、カソード(K)、グリッド(G)、ヒーター(H)についてはこの前の章で説明したとおりである。

真空管によっては、このほかに、IC、NC、Sといったものがある。NCはNo

Connectionで、内部的に何にもつながっていないピンである。したがって、このピンを配線の中継端子のように使いたくなるが、内部の電極の支持などに使われていることなどもあり、そういう使い方は止めておいた方が無難である。ICはInner

Connectionで内部的に使用しているピンなので配線の中継などには使えない。Sはシールド(shield)なので、グランドにつなぐ。

真空管のピンの種類によってそれに合う真空管ソケットを使うのは当然であるが、実際に真空管のお店へ行ってソケットを買おうとするとかなり多くの種類がある。これらは、ソケットの金属部分に金メッキ処理をするかしないか、あるいは絶縁体の部分の材質がプラスチック(モールドと称する)かベークライトかセラミック(スエテアタイトまたは単にタイト)かなどによって異なっていて、お値段にも相当の開きがある。これらは、新品で使い始めてしばらくは基本的にほとんど同じである。しかし、そのまま何年も使っていると話は変わり、真空管のピンとソケットの間の接触不良が原因で不具合を引き起こすことがけっこうある。音が悪くなったり、出なくなったり、最悪真空管を壊したり、ということが起こる。古いアンプはいったん真空管を抜き、酸化して黒くなったピンの部分を金属ブラシで清掃したり、ソケットの接触部分を細い目打ちのような金属棒でやさしくこすったりして清掃するとよい。実際、このとき、初めて安いソケットを使ったツケが回ってくるのである。接点が過度に酸化して接触不良になったり、あるいはプラスチックの部分が長年の熱で変形したりもろくなったりして金属ソケット部分がゆるくなり接触不良を引き起こしたり、といったことが起こる。そういうことが無いようにしたい場合は、金メッキ端子のセラミックタイプを使っておけばOKである。ただしお金は少しかかる。

|

| MT管ソケットのセンターピン |