このパリの郊外に位置するオーヴェールの地で、彼の全生活は終りを告げる。一年半におよぶサン・レミの療養院の独房から遂に開放された彼は、オーヴェールの地に降り立ち、その限りなく続く平原に初夏の太陽の光が降り注ぐ光景を目の前にしたのであった。ちょうど、彼がかつてパリの雑踏から脱出してアルルへやってきたときに目にした太陽の光と同様に、明るく澄み渡った空気と、何処までも広がる田畑のざわめきと、藁葺きの家屋を照らす光は、彼に開放された晴れやかな気分と創造のエネルギーを与えたのであった。僕はこれまで、旧約聖書的なペシミズムに閉ざされたオランダ時代、将来の芸術に関する訓練と思索を重ねたパリ時代、色彩の爆発と歓喜の絶頂にあったアルル時代、そして精神病を患った後の、キリスト教的な宗教的錯乱を伴ったサン・レミ時代まで、ゴッホの絵画とその特異な精神と共に歩いてきた。そしていま僕は、オーヴェールで彼が描いたいくつかの画布を前にして、百年前に彼が到着したように、このオーヴェール・シュール・オワーズの地に立っている。至る所に太陽の光が降り注ぎ、あらゆるものが清らかな光に包まれている。この土地で彼が生みだした多くの画布は、恍惚とした太陽の光の囁きのような、旋律や和声を失った静かなざわめきや、名もない自然の変哲ない断片の収集を思わせるのだ。僕もここでは思い付くままに断片的に書き進めて行くことにする。

ゴッホという人間の意志と思考はあくまでも現実に固着している。彼は脳髄の中でしか生きながら得ない思想や空想を容赦なく捨て去ってしまう、徹底的な現実主義者であった。そして、自らの精神に湧き上がる思考をただちに予断を許さぬ厳密さで現実に実行に移し、一気に果てまで突き進む凶暴な実行家であった。精神病を患ってからのゴッホに与えられた現実は、彼がその思考を現実に実行に移し得る対象は、唯一絵画のみということになった。彼は、既に恋愛も結婚も画家達の社交場に出ることも全て諦めねばならなかった。時を置いてやって来る発作と、忌々しい狂気への恐怖心が、それらへの道をふさいでしまったからだ。今や彼は自然を飽くことなく眺め、心中の考えと心情を弟テオに宛てた手紙に吐露し、全精力を傾けて絵を描き続けた。これが彼の単純にして孤独な生活の全てであった。

画家としての彼の精神はデッサンの表現力と色彩の調和にひたすら捧げられていた。友人のベルナールがゴッホを評して、あの時代で最も画家らしい画家だった、と語っている通り、彼は、自らの眼と経験によって掴んだ事実や、形而上的な、あるいは宗教的な想念のことごとくを、デッサンの独自の解釈と色彩の組み合わせにより生まれる絵画の象徴的な力に翻訳せずにはおれなかった。ゴッホは、その生来の現実主義者としての天性を、強力な実行家としての情熱をもって、ただひたすら絵画芸術に注ぎ込んだのだ。自然に対する彼の確固たる考え──百姓のごとく労働によるじか取引によってのみ交渉され得るもの──は執拗なデッサンとなり、太陽の光を受けた自然の見せる神秘的な無言劇や、キリストを中心に据えた数々の宗教的心象は色彩となり、彼の思考、瞑想、感動の全ては、たったひとつの道である絵画という現実に移され、試されたのであった。こうしてあの、現実に固執しながらも極めて神秘的な性格を持った独特な画布が生まれた。

おびただしい数の画布はゴッホという人間を救ったのだろうか、それとも破滅させたのだろうか。この問に対しては、どちらも正しいと答えざるを得ない。日々の生活費から、決して安くはない画材費まで金銭的には全面的に弟テオに依存し、一向に金にも何もならぬ油絵を描き続ける彼は、時々痛たまれない罪悪感と絶望感にさいなまれるのだった。テオが結婚し、まもなく子供を設けてからは、もはやテオの愛情が自分だけのものではなくなった事を秘かに悲しみ、同時にそういう悲しみを抱く自分に対する罪の意識から、彼は自分を世の中において全くの余計者と見做し、しばしばやり場のない苦しみに閉ざされてしまう。それは発作への恐怖にも増して、彼自身どう扱ってよいか分からぬ悲しみの底流であった。

そんな中でも彼の絵筆は休みなく動く。彼は、サンレミからオーヴェール滞在中にしばしば、自分の絵筆がまるで機械のように論理的に動く事、そして画布の上にますます一層の調和が生まれる事について控え目に語っているが、追い詰められて行く自分という人間のふるう絵筆が、何かそんな悲しみに閉ざされた境遇とはおよそ無関係な、厳密に絵画的な調和を作り上げつつあるという、奇妙な分裂感に驚かなかっただろうか。絵画はゴッホという人間を悲しみの中から救い出してやる事はできなかった。健全な芸術家であったゴッホは、絵画をカタルシスの手段には決してしなかったのである。

サン・レミの療養所に移り住んで一年半が過ぎた。サン・レミの独房は静かであった。そして夜は暗く、内省的な雰囲気で人を取り囲む夜の暗さは、たった一点明るく灯されたろうそくの揺らめく炎の中に、幻想を見させるように誘うのである。闇の中のろうそくの光は、そのまま暗く閉ざされた心の中に、浮かび上がりは消え、通り過ぎては消え、ある時はぼんやりと、ある時はくっきりと、長続きしない光を伴う幻と重なるのである。サン・レミ滞在の終りのころに描かれたいくつかの画布──薄緑色の背景の中の薄緑色の壷にさしたこぼれんばかりの白いバラの花の合間に、刃物のような真黒い菱形の葉を配したものや、黄色の背景の中の黄色の壷にさされた青から黒に至る色で塗られたいちはつの花、あるいはコバルトブルーの金属的な空を背景に、まるで灯されたろうそくのように見える黒い細長い糸杉と大きな光輪を付けた一番星を描いた糸杉のある散歩道、といった画布は、当時の彼の独房の暗さと静かさを伝えている。それは暗闇の中で自身が怪しく光っているのである。

サン・レミの療養所は文字通り牢獄のような所であった。監視つきの部屋、定期的に与えられる油虫の入った食事と、週に二回の入浴、そして治療と呼べるようなことは少しもせず、患者達はすることもなくただ日がなぶらぶらと時間を潰している。そんな中にあって彼の心はこの療養所の独房の中で窒息していた。彼にはもっと空気が必要だったのだ。サン・レミでの最後の深刻な発作が癒えた後に再び小休止の期間がやって来たが、この機会をもうこれ以上逃す訳には行かない。彼はとにかく、発作と発作の間の数か月間は嘘のように頭が明快になることを知っていたので、時間を無駄にするのを恐れて早急に事を進めた。テオは、兄の唐突な転地の計画に困惑しながらも、その決心が変わることがないことを察して、オーヴェールの医師ガッシェに連絡をとった。こうして彼はサン・レミの独房から、オーヴェールの開放的な平原にやって来たのである。この時、彼はもう一度、かつてアルルで見いだした人間と自然の関係に戻ることを願ったのであった。

牢獄は遂に崩れたのである。かつて、彼がアルルで見いだした太陽は、農民の生活に対する信頼感に印象派の理論を重ね、考えに考え抜いた新しい芸術観の上に降り注いだ光であった。それは起爆剤であり、色彩を豊かに実らせるためのエネルギーであり、生命の源であった。しかし、オーヴェールで彼の精神の上に差し込んだ光は、何か意味を失った光である。彼はサン・レミの独房から開放された、そして同時に彼の精神の牢獄も崩れたのである。宗教的に限定され、押さえ付けられ、その中で手を差し伸べようとする宗教的な身振りに蹂躪された彼のサンレミの絵画の閉鎖された牢獄の、壁が、天井が、崩れ落ち、突然太陽の光が差し込んだのである。牢獄に幽閉された精神が発酵させ、成就させて来た、一切の独特な、神秘的な、探求的な代物のことごとくが、突然太陽の光の下に晒されたのである。そんな時一体そこにどんな変化が起こるのか。彼がオーヴェールで残した七十点近い絵画は、その異様な、誰も見たことのない光景を伝えている。

日の当たる田舎道の風景が描かれている。からからに乾いた土塀の向こうにしゃれた屋敷と藁葺きの家屋が隣り合っている。成長する塊のように描かれた緑の木々と、銀白色の空がある。屋敷に塗られた白と鮮やかな青は、思いもかけず現われた清流のように爽やかで、彼がオーヴェールの風景の中に見付けて喜んだ藁葺きの屋根は、すみれ色や濃いグリーンやイエローオーカーが混じり、まるで色の花束である。ここには溢れるような光と、濁りのない色彩以外の何ら余計なニュアンスもない。そして同じ色彩で、丘の前にうずくまる藁葺きの家屋が描かれる、斜面に広がるぶどう畑と遠くの家屋が描かれる、そして遠くに屋敷を臨む若い麦畑が描かれる。どの光景も使われている色彩は同じで、一種恍惚とした光が画面いっぱいに広がっている。

オーヴェールの平原が繰り返し描かれる──嵐をはらむ黒灰色の空は右に向かって折り重なるような筆触で、くすんだもみがらのような黄色い麦畑の手前には、黒い線で麦の穂がまるで洞窟の壁画のような無表情なタッチでいくつも描かれている──けしの花が咲き乱れる平原には、チューブから絞り出したままの洋紅が盛り上げられ、ごろごろと乱雑に転がっている──ただもうだだっ広い空ばかりの風景には、玉緑石や瑪瑙のように艶のある、内側から光を発しているような絵の具が堆積している── 田畑と草むら、積み藁、所々にのぞく灌木、そして雲のある空、これら主題としては何の雅味もない平凡な平原の風景が、あるときは色とりどりに、あるときは微妙な色価の違いで描き分けられ、画布を埋め尽くしている。これらの色はもう何ものも語ってはいない。ただ美しく微妙に調和しているだけなのである。

雑然とした横長の野原に雨が降っている。画面を、まったくばらばらなリズムで雨が横切っている。この絵には統一された構成がない。力なく、単調で、ばらばらである。しかしこのまとまりのない画布を彼はどのような筆触と色彩で埋めているのか──薄紫とペパーミントグリーン、そしてくすんだ緑とクリーム色を微妙に配置した彼の筆触は画布の隅々に至るまで呆れるほど正確である。この雨空の下の風景を描いた画布で使われている色彩は、日の光に照らされた風景を描いた他の画布で使われている色彩と全く同じであり、そしてこれを全く同じ強度で調和させている。にも関わらずこの横長の画布全体が与える印象は奇妙である。脈絡なく、単調な、ざらざらとした雑音のような──それはリズムも強弱もない雨音そのものだ。彼はあらゆる種類の風景をたったひとつの色彩と筆触の調和に還元してしまう。描かれた対象がいかに様々な内容を語ろうとも、彼の画布の上では全てが同一であるかのように見える。

オーヴェールの田舎の教会が、深い紺色の空を背景に建っている。古びた教会は左肩が溶けかかりくずれ落ちんばかりだが、この教会はぎりぎりの力で自らを支えている。この絵は、彼がオーヴェールで描いた絵の中でも例外的に力強い主題の方が支配的な絵である。他のほとんどの絵が、意味を持たない、恍惚とした光に包まれているのに対して、この異様な教会のイメージからは、捩れた苦痛が感じられる。この巨大な、そして入り組んだ外観を持つ教会の中には、彼が、修道院を改造したサン・レミの療養所の中に監禁されていたときの、あの宗教的錯乱を伴う発作の苦痛の元になった宗教精神が今だに閉じ込められているのだ。まるで深夜のように深い紺色をした、しかも吸い込まれてしまいそうな、くらくらとめまいを起こさせるような空を背景に、白く縁どられて動かし難く建っている古い教会を前にして、彼は長く苦しい病中の記憶とともに、癒えた今もぶるっと身震いをする。前景の道と野原は、初夏の正午の明るさに満ちた、外光に照らされた自然である。しかし、圧倒的な力で立ちはだかるこの空と教会の存在は、オーヴェールの他の多くの絵に見られる光に満ちた自然を蹂躪しようとしているように見える。田舎道を背を向けて歩いて行く夫人は故郷オランダの衣装を付け、あるいはこれから再び教会へ入って行くのかもしれない。この夫人が彼自身を象徴しているなら、教会から出てこちらへ向かって開放された明るい初夏の田舎道を歩いて来るように描いた方が救いがあっただろうに、彼はそのように描かなかった。

オーヴェールの聳え立つ教会に阻まれて左と右に裂けた道の形は、ちょうど、彼がピストルの弾を自らの腹に打ち込む日の直前まで塗られていたと言われている、あの烏の大軍の舞い飛ぶ麦畑に描かれたふたつに裂けた赤茶色の道の形と似ている。かたや彼を苦しめ追い詰める精神病の発作の機縁になった宗教的性質の象徴である教会の姿であり、かたや彼が追い求めてきた自然と農民の生活の象徴である黄金色の麦畑に舞い降りる烏の群れである。しかし、この両者は同じものであった。彼はアルルからサン・レミにかけて、彼が信じてきたキリスト教的感情の奥底に潜む本能と欲望の誘惑と、何も語らずに沈黙をもって人を誘惑する壮大な自然の見せる劇が、分かち難く結び付いていることを体験から骨の髄まで知っていた。そんな意味で、このオーヴェールの教会と烏のいる麦畑の二枚の絵は、彼の苦悩に満ちた人生の象徴でもあった。しかし、彼の芸術は、このオーヴェールの地で、信じられないほどの軽快さと、的確な色彩の調和と、明るく柔らかな色彩の組み合わせだけを主題とした、独特な晴朗さを獲得するのに成功しているということを思い出そう。この二枚の絵だけが例外的なオーヴェールでの傑作であるという皮肉な通説を信じずに、触れれば壊れてしまうような、人の悪い視線だけで死んでしまうような、奇妙な、実に奇妙な、彼だけが画布の上に表現するのに成功した微笑のようなものを楽しむことにしよう。

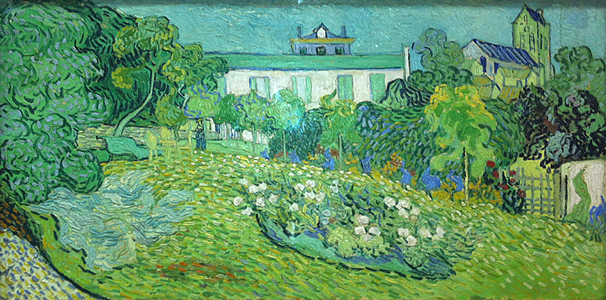

彼がオーヴェールの地で描いた数々の光に満ちた絵の中でも飛び切り美しい絵を見よう。それは、オーヴェールに移り住んだバルビゾンの画家ドービニーの屋敷の庭を描いた画布である。ここに描かれているのは、過剰な太陽の光によって照らし出された誰も見たことがない自然の姿だ。簡単なスケッチと色の説明をしたテオへの手紙の日付からして、死の一週間ほど前に描かれた絵であることがわかる。この頃彼の心は千々に乱れていたに違いない。金銭的な問題が火種になって起こった弟テオとの口論、ある出来事の後、急に疎遠になってしまった医師ガッシェへの不信感──誰にでもあるような実生活上の不具合は、彼にとってはしばしば手の付けようのない悲嘆と絶望となって彼を襲うのだった。それに加えて、彼は病気の平静期が終わりに近い事を知っていた。脳髄のどこかで次の発作の準備が成されている。それは彼のあずかり知らぬ事であるが、確実に音をたてずにやって来る。そして、ある日彼は絶叫して昏倒するのだ。彼は毎日、これが最後と覚悟して絵筆を握ったのであった。

そんな中でこのドービニーの庭が描かれる。一体、この絵の中に苦痛のひとかけらでも見い出すことができるだろうか。あるいは、人の苦しみを和らげ忘れさせてくれる親しみのある愛着や慰め、あるいは、苦難を乗り越えようとする力強い意志や雄々しさなどの、かけらも見い出せないではないか。何かそういったあらゆる現世的な物と切り離されてしまったような絵に見える。僕達は、現世での生活から遊離した来世的なもの、幻想的なものが人間の強いロマンチシズムをかき立て、それが再びその別の世界に生まれ変わった人間の現世になるという事情を知っている。しかしこのドービニーの庭にはそれすらも見つからない。何か永遠に作者不明のような代物に見える。

にぎやかな色である。柔らかく、何ものも断言しないような色ばかりを使って、横長の画布はまるで全体が花園のような美しさだ。昼下がりの太陽と静けさ──しかし、この世界は差し込む太陽の光の下で描かれてはいない。太陽の光は光の粒子になって絵具の中に溶け入っている。太陽の光に晒された絵具の色は、もうその自己主張を完全に止めてしまったように見える。かつて彼にとって黄色とは何だったろう、青とは何だったろう………

オーヴェールで彼が使った色には、多く白が混ぜられているが、これは太陽の下に長い年月晒された漆喰の壁の色だ。かつてアルルで彼が使った色は、南仏の太陽の光の下で生まれた鮮やかな色彩であったが、オーヴェールで使った明るい色彩は、太陽の白色光線を僅かずつ長期間吸い込んだ末に現れた──それは色に刻み込まれた太陽の刻印である。彼がアルルで見つけた強烈な色彩は、今、オーヴェールのまばゆい光の中で静かな死を迎えようとしている。彼はもうジョットのフレスコを模写する必要はない。あるいはジョット以前にさかのぼってしまったのかもしれない。作者不明のフレスコ画に。

じっと見ていると時々全体の表面に白い粉を吹いたように見える。僕は、太陽と雨風にかわるがわるさらされた漆喰の壁を連想する。その昔、教会の壁に塗られた湿った漆喰の上に、ルネサンスの宗教画家達は筆をとり、鮮やかな色彩を次々とおいていった。その真新しい顔料の際だった色彩は、きっと多くの人間的な事共について語ったであろう。神の名の下にそれらは、神聖、勇気、愛情、健全、といった言葉を語ったに違いないのだ。そして何千年という時間が過ぎて行く。鮮やかだったフレスコは色褪せて、その色はまた別の言葉を静かに語り始める。それらは意味を失った静かな和声を奏で始めるのだ。陽の光があたりに充満している。白っぽくなったフレスコの色は太陽の光の粒子のさらさらという音を吸収する。一日で影が一番短くなる時──正午に、それは太陽の光の中で、静かに讃歌を歌うのだ。

おだやかに調和した色の花束は、実に平和な感情を伝えているようだが、これ程までに一枚の絵から人間の痕跡を消し去るということ自体が異様なことではあるまいか。それはもの言わぬ自然のように静かだ。そして僕達は、僕らを包み込んで慰めてくれる自然が、別の瞬間には、その非人間的な強大な力で人を恐怖に落し入れる、ということを知っている。ここに現われている独特の平穏さは、人間の居ない自然の見せる様々な表情のひとつに過ぎない。それゆえにこの平穏は同時に恐怖をも隠し持っている。彼は平静過ぎる平静が発作と隣り合っていることを知っていた。彼は発作の爆発が一体何処で何によって準備されているかを分析しようとはしなかったが、その性質については経験からよく知っていたのだ。

彼の発作は確かに実生活上のある出来事、例えばアルルへの小旅行、テオの子供の誕生といったことと平行していたのだったが、彼は発作の原因を自らの実生活上のあれこれと結び付けることを極端に嫌悪した。彼の確信によれば、生きる苦しみと悲しみは、人生の意味と生きる意志を語るべきものであったはずだ。決して発作などという無意味で非生産的な破局で終わるべきものではなかったのだ。彼は絵画の製作に命をかけ、そのために彼の理性は半ば壊れてしまった。それは遂に死によって終わるものであり、死によってしか終止符を打てないものだったのだ。人生の荷物は彼には重すぎた──しかし、人生という長い劇のあらゆる局面で人が出会う歓喜と悲嘆、そして希望と絶望の幾多を通り抜けて、死の直前まで展開される紛糾に次ぐ紛糾、破裂に次ぐ破裂にもびくともしない何かがあるはずだ。それは永続的で、いかなる粉飾にも惑わされず、解釈が不可能な形で永遠に存在している。僕はそれをこのドービニーの庭の中に見る。この絵は人間の言葉のかけらも語らない、僕の知っているあらゆる人間的なものと少しも関係を持っていない。しかしそれは僕の心のすぐ近くに居る、丁度、名もない雑草や土くれのように手をのばせばすぐに届く所に居る。

この絵はどんな暴落に出会ってもびくともしない堅牢な画布として、額に入れられて掛けられている。何のことはない、この画布は暴落などとはその初めから無縁なのだ。従って同時にこの異様な美しさは、将来のいかなる絵画的継承も暗示していないように見える。セザンヌにしろモネにしろスーラにしろ、他の画家達の絵を見て必ず感じることは、その芸術的形式の持つ将来性だ。彼らのなき後、綿々と続くであろう人間達の創作活動の場に、あらゆる種類の可能性を秘めた種子を投げ込んだのだ。それこそが芸術の継承と発展の意味ではないか。たとえ、彼らの貴重で優れた成果が、分配され卑小化してコマーシャリズムを経て包装紙となってくず籠に捨てられたとしてもだ。確かに、印象派と、その後に続く芸術家達は、急速に絵画芸術を解体して行ったが、やはり彼ら先人の成果の中に既に起爆剤は用意されていたのだ。

ドービニーの庭は、ゴッホの絵画の到達したひとつの極致だと思われるが、僕にはここに現われた動かしようのない調和が、まったくこの場限りのものに見える。他の画家達のように隈なく意識された製作手法は芸術の継承と発展を暗示し、画家という人間と生み出された数々の絵画は等しく絵画史の中にはっきりとした位置を占めるに至っているように見えるのだが、彼自身は絵画芸術の発展について明確な意識を持っていたにも関わらず、ここに現われたものは意識的な創作活動の帰結には見えない。誤解を恐れずに言えば、これは永遠に表面的であり、なにか名もない壁画のような格好をしている。ただそれが明晰に意識された絵画手法によって表現されたということ、それを絵画として画布の上に定着させるために、彼は自らの理性を常人とは思えぬ力で酷使したということ、その行為は勇敢な情熱の技であり、人はそこに感服する。後世の人達が受け取ったものは、全てこの行動する者としてのヴァン・ゴッホであった。それは少なからぬ熱狂や狂信を人々の間に巻き起こした。しかし、そんな混乱と饒舌のなかで、このドービニーの庭は言葉を知らぬ純粋さに輝いている。この後に起こる表現主義やフォーヴィズムのムーヴメントなどはうわさにも知らぬという姿に見える。

僕は、彼がオーヴェールで描いた絵の中の風景のような、木々や草花が生え放題に生える野原の中の、からからに乾燥して崩れかかった土塀に腰掛けて空想している。ここはとうの昔に崩れて廃虚になった古い修道院の跡である。所々に残る壁や仕切りからは、幾世紀にも渡って染み込んだ信者達の祈りの声が、訓戒の声が、懊悩と悔い改めの涙に満ちた懺悔の呟きの反響が聞こえてくる。そして、目の前には古びてひっかき傷に覆われた白い粉を吹いたような大きなしっくいの壁が立っている。壁の上に残る色褪せた絵は誰の手によるものだろうか……ひしめき合う大勢の天使達が、首を傾けて悩ましげな顔をした信者達が、訝しげに上を見上げる民衆が、十字架上のキリストを取り巻いている。しかし、塗料はもうほとんど色を失い、壁は剥げ落ち、僅かにその影が、所々に青や赤の色面が残るのみである。かつての宗教感情も今はもう、その力や意味を失ってしまったように見える。あたりは、初夏の昼下がりの静けさが支配し、明るい太陽の光がこの廃虚と生え放題の草木を等しく照らしている。

もうここには人間共のヒステリックな歓喜も苦悩も何も残っていない。すべて長い年月を経て、雨に打たれ、風に吹かれ、陽の光の下に晒され、風化してしまったのだ。もうここには人間的なもののかけらも残っていない、あるのは自然である。どんな強固な信仰も、激しい欲望も、強い意志も、遂には崩れて終りを告げ、無意味な自然の沈黙の中に埋没してしまう。それにしても、今を生きている僕に、人間のいない自然が何の役に立つというのだ。確かにそれは不断に人をそこへ引きずり込もうとする。一時的に引きずり込まれ、そして次の瞬間そこを抜け出し、また、気が向いたらその世界に浸り、ふん、何とご都合主義なことか。一体、何のため、人は時々、人でなくなるというヒステリックな要求を抑え切れずに自然と同化しようとするのか。

イエス・キリストは、芸術を軽蔑して何ひとつ持たずに諸国を巡り、人に働きかけそれを造った、という彼の言葉を思い出してもよいかもしれない。教会に、そして修道院に存続する宗教としてのキリスト教のその本能の奥底には暗い情熱が渦巻いていた。それは人間の中の自然を極度に推し進めたものなのか、人間以外の自然には存在しない復讐の念に燃えていたのか、どちらにせよ、何か極端なロマンチシズムの行使に見える。そんなキリスト教の不気味さの中で、イエス・キリストはどんな姿で立っているか。彼イエスは、むしろこういったあらゆるキリスト教的なものから完全に開放された世界に生きていたように見える。イエスの面影には欲望も復讐も苦悩も歓喜も、およそ人間的なものは何も感じられない、何か永遠に表情というものを失ってしまったように見える。彼の人生は最初から最後まで神への讃歌の連続であった、然りの連続であった。彼自身は完全な晴朗さの中に身を置き続けているように見える。彼が死んだ後に起こるキリスト教の血生臭い宗教史などうわさにも知らぬという姿に見える。

廃虚となった修道院が、オーヴェールの太陽と自然の中にその身を晒している様子は、乾いて、老いて、充実したそのイメージは、ちょうどイエスの姿に重なって見える。皮肉なものである。イエスの出現から始まったキリスト教が、数千年の長きに渡って、人間的なあまりに人間的な事共を練り上げて来た挙げ句、イエスの元の姿と最も離れたものになってしまったのだ。だから、修道院はもの言わぬ自然の前で、再び廃虚に返り、そしてイエスの面影はそこに、言葉を失った囁きのように、太陽の下で静かに、再び蘇り、讃歌を歌い始めるのだ。それは異様な音であり、危険な音である。もう僕は何を聞いているのかわからない。感動という言葉は便利な言葉だ。感動という言葉で表されるところのものは実際ははるかに危険な何物かである。その危険は人間の通常生活のもとでは持ちこたえられない何物かだ。

悲しみは喜びに勝る──これがかつて見習い牧師としてボリナージュへ赴いたゴッホの説教のモチーフであった。晩年の彼はまさにこのモチーフのもとに生きたように思える。悲しみの中で人は何を知るであろうか。この説教の元となる聖書上の人物は、あの神の苛酷な試練を受ける義人ヨブであろう。奈落の底に沈んだ人間が天に向かって差し伸べる手、陶器の破片で自らの膿を掻き出すヨブの天に向かう目つき、そして、永遠に神を愛する事を誓って、天に向かって絶望的な讃歌を歌うのだ。神の試練に最後まで耐え抜いたヨブは、以前の倍の幸福と財産と共に、神の名を賛えながらその余生を送る。しかし、ひとりの義人を生みだすためにどれだけの悲しみと苦しみの代償が、この人間の住む現世で支払われねばならなかったか。………

ゴッホは、確かに、その人生の多くの時間を、悲しみと苦痛の中で過ごさねばならなかった、彼はこの試練に耐え、創造の力を最後まで失わず、画布を塗り続け、この最後の地オーヴェールで、まさに試練を終えたヨブが完全な平安の中で神を賛えたように、その画布の上に完全な平安を作りだし、それはまさに画布の上で永遠に続く讃歌と然りの連続になったのであった。しかし残酷なことに、彼という人間自体は、この不条理な現世を嘆き、悲しみ、絶望の中で、真夏の太陽の下で、自らが引き金を引いたピストルの弾の下に、倒れたのだ。兄が死んだ後、弟テオが母に宛てた手紙は、兄を愛した地上に留まる人間の、この不条理に対する絶望的な叫びと深い悲しみに満ちている──「ただひとつ言える事は、彼は、彼の望んでいた休息を、今は得たという事です……しかし、よくある事だが、今になって皆彼の才能を賛め上げているのです。……ああ、お母さん、実に大事な、大事な兄貴だったのです」

アルルで、初めて精神病の発作に襲われた後、彼が心を惹かれた言葉を思いだそう──「テルフィの娘にして、オシリスの巫女、テーベ、かつて人をうらみたることなかりき」彼は実に長い間この言葉を頼りに生きてきた。人生のあらゆる困難な局面においても、分別や忍耐、清澄な心を持ち続けようと努力したのであったが、彼の激しい気性は、諦念によって彼を休息させてはくれなかった。新たな不幸を次々と作り出し、休息は遂に彼の上には現われなかったように見える。ピストルの弾も、彼を一撃で楽に死なせることはできなかった──腹に打ち込まれた鉛弾は体内に留まり、彼にひどい苦痛を与えた──狭い屋根裏部屋で彼はまる二日苦しみに耐えなければならなかった──真夏の太陽はトタン板の屋根に容赦なく照り付け部屋は物凄い熱さになった──医師はなすすべなく、この拷問が死によって終わるのを待つのみであった──ときどき彼はパイプを求め、じっとそれを吸い続けた──最後には片腕をベッドから出し、手は床につき、頭は脇に垂れて、口を、眼を開いたまま事切れた──さあ、この滑稽で残酷な現実と、彼の理想はどう折り合いを付けようというのか………しかし、それでも確かに彼は、人も人生も恨むことなく、世の不幸な者たちを想い、芸術を愛し、そして、最後には平静な心で死んでいったのだ。………

それにしてもどういうことだろう──村の教会は自殺者の葬式を挙げることを拒んだ──造りの悪い棺桶からは液体がしたたり、異臭が漂った──無慈悲な初夏の太陽は容赦なく照り付け、参列者を汗みどろにした──彼を知らぬ者達は遠巻に葬儀を眺めて、気狂院からやってきた名もない画家の自殺について訝かしげに立ち話しした──彼を愛した少数の友人達は、ひそひそと彼の思い出話しをしながら墓地へと向かった──弟テオは、葬儀の挨拶中に絶句してまるでその場で気を失ったように立ち尽くした──黒い衣服に木の棺桶、そして太陽──こんないかにも散文的なこの世の滑稽さと馬鹿馬鹿しさに満ちた現実の光景の中に、果たして彼の魂は原色の輪になって浮かび上がっただろうか。………彼の魂は確かにこの地上から開放された──彼は、その画布の上に、異様な幸福感を残してこの地上から飛び立ったのであった。既に死んだ者を思うとき、僕らの意識は常に現世と来世の間を揺れている。そして、人はときどき完全にこの世から自分を引き離し、そしてそこで初めて、現世に生きる者と来世にある者は、何かを本当に共有するのではないか。彼は死んで、この世から開放され、そして彼が最後に残した、名もない画布いっぱいに広がる、あの光の溢れる世界に、遂に同化したのだ。………

◇

ゴッホという人間の意志と思考はあくまでも現実に固着している。彼は脳髄の中でしか生きながら得ない思想や空想を容赦なく捨て去ってしまう、徹底的な現実主義者であった。そして、自らの精神に湧き上がる思考をただちに予断を許さぬ厳密さで現実に実行に移し、一気に果てまで突き進む凶暴な実行家であった。精神病を患ってからのゴッホに与えられた現実は、彼がその思考を現実に実行に移し得る対象は、唯一絵画のみということになった。彼は、既に恋愛も結婚も画家達の社交場に出ることも全て諦めねばならなかった。時を置いてやって来る発作と、忌々しい狂気への恐怖心が、それらへの道をふさいでしまったからだ。今や彼は自然を飽くことなく眺め、心中の考えと心情を弟テオに宛てた手紙に吐露し、全精力を傾けて絵を描き続けた。これが彼の単純にして孤独な生活の全てであった。

◇

画家としての彼の精神はデッサンの表現力と色彩の調和にひたすら捧げられていた。友人のベルナールがゴッホを評して、あの時代で最も画家らしい画家だった、と語っている通り、彼は、自らの眼と経験によって掴んだ事実や、形而上的な、あるいは宗教的な想念のことごとくを、デッサンの独自の解釈と色彩の組み合わせにより生まれる絵画の象徴的な力に翻訳せずにはおれなかった。ゴッホは、その生来の現実主義者としての天性を、強力な実行家としての情熱をもって、ただひたすら絵画芸術に注ぎ込んだのだ。自然に対する彼の確固たる考え──百姓のごとく労働によるじか取引によってのみ交渉され得るもの──は執拗なデッサンとなり、太陽の光を受けた自然の見せる神秘的な無言劇や、キリストを中心に据えた数々の宗教的心象は色彩となり、彼の思考、瞑想、感動の全ては、たったひとつの道である絵画という現実に移され、試されたのであった。こうしてあの、現実に固執しながらも極めて神秘的な性格を持った独特な画布が生まれた。

◇

おびただしい数の画布はゴッホという人間を救ったのだろうか、それとも破滅させたのだろうか。この問に対しては、どちらも正しいと答えざるを得ない。日々の生活費から、決して安くはない画材費まで金銭的には全面的に弟テオに依存し、一向に金にも何もならぬ油絵を描き続ける彼は、時々痛たまれない罪悪感と絶望感にさいなまれるのだった。テオが結婚し、まもなく子供を設けてからは、もはやテオの愛情が自分だけのものではなくなった事を秘かに悲しみ、同時にそういう悲しみを抱く自分に対する罪の意識から、彼は自分を世の中において全くの余計者と見做し、しばしばやり場のない苦しみに閉ざされてしまう。それは発作への恐怖にも増して、彼自身どう扱ってよいか分からぬ悲しみの底流であった。

◇

そんな中でも彼の絵筆は休みなく動く。彼は、サンレミからオーヴェール滞在中にしばしば、自分の絵筆がまるで機械のように論理的に動く事、そして画布の上にますます一層の調和が生まれる事について控え目に語っているが、追い詰められて行く自分という人間のふるう絵筆が、何かそんな悲しみに閉ざされた境遇とはおよそ無関係な、厳密に絵画的な調和を作り上げつつあるという、奇妙な分裂感に驚かなかっただろうか。絵画はゴッホという人間を悲しみの中から救い出してやる事はできなかった。健全な芸術家であったゴッホは、絵画をカタルシスの手段には決してしなかったのである。

◇

サン・レミの療養所に移り住んで一年半が過ぎた。サン・レミの独房は静かであった。そして夜は暗く、内省的な雰囲気で人を取り囲む夜の暗さは、たった一点明るく灯されたろうそくの揺らめく炎の中に、幻想を見させるように誘うのである。闇の中のろうそくの光は、そのまま暗く閉ざされた心の中に、浮かび上がりは消え、通り過ぎては消え、ある時はぼんやりと、ある時はくっきりと、長続きしない光を伴う幻と重なるのである。サン・レミ滞在の終りのころに描かれたいくつかの画布──薄緑色の背景の中の薄緑色の壷にさしたこぼれんばかりの白いバラの花の合間に、刃物のような真黒い菱形の葉を配したものや、黄色の背景の中の黄色の壷にさされた青から黒に至る色で塗られたいちはつの花、あるいはコバルトブルーの金属的な空を背景に、まるで灯されたろうそくのように見える黒い細長い糸杉と大きな光輪を付けた一番星を描いた糸杉のある散歩道、といった画布は、当時の彼の独房の暗さと静かさを伝えている。それは暗闇の中で自身が怪しく光っているのである。

|

| バラ |

サン・レミの療養所は文字通り牢獄のような所であった。監視つきの部屋、定期的に与えられる油虫の入った食事と、週に二回の入浴、そして治療と呼べるようなことは少しもせず、患者達はすることもなくただ日がなぶらぶらと時間を潰している。そんな中にあって彼の心はこの療養所の独房の中で窒息していた。彼にはもっと空気が必要だったのだ。サン・レミでの最後の深刻な発作が癒えた後に再び小休止の期間がやって来たが、この機会をもうこれ以上逃す訳には行かない。彼はとにかく、発作と発作の間の数か月間は嘘のように頭が明快になることを知っていたので、時間を無駄にするのを恐れて早急に事を進めた。テオは、兄の唐突な転地の計画に困惑しながらも、その決心が変わることがないことを察して、オーヴェールの医師ガッシェに連絡をとった。こうして彼はサン・レミの独房から、オーヴェールの開放的な平原にやって来たのである。この時、彼はもう一度、かつてアルルで見いだした人間と自然の関係に戻ることを願ったのであった。

◇

牢獄は遂に崩れたのである。かつて、彼がアルルで見いだした太陽は、農民の生活に対する信頼感に印象派の理論を重ね、考えに考え抜いた新しい芸術観の上に降り注いだ光であった。それは起爆剤であり、色彩を豊かに実らせるためのエネルギーであり、生命の源であった。しかし、オーヴェールで彼の精神の上に差し込んだ光は、何か意味を失った光である。彼はサン・レミの独房から開放された、そして同時に彼の精神の牢獄も崩れたのである。宗教的に限定され、押さえ付けられ、その中で手を差し伸べようとする宗教的な身振りに蹂躪された彼のサンレミの絵画の閉鎖された牢獄の、壁が、天井が、崩れ落ち、突然太陽の光が差し込んだのである。牢獄に幽閉された精神が発酵させ、成就させて来た、一切の独特な、神秘的な、探求的な代物のことごとくが、突然太陽の光の下に晒されたのである。そんな時一体そこにどんな変化が起こるのか。彼がオーヴェールで残した七十点近い絵画は、その異様な、誰も見たことのない光景を伝えている。

◇

日の当たる田舎道の風景が描かれている。からからに乾いた土塀の向こうにしゃれた屋敷と藁葺きの家屋が隣り合っている。成長する塊のように描かれた緑の木々と、銀白色の空がある。屋敷に塗られた白と鮮やかな青は、思いもかけず現われた清流のように爽やかで、彼がオーヴェールの風景の中に見付けて喜んだ藁葺きの屋根は、すみれ色や濃いグリーンやイエローオーカーが混じり、まるで色の花束である。ここには溢れるような光と、濁りのない色彩以外の何ら余計なニュアンスもない。そして同じ色彩で、丘の前にうずくまる藁葺きの家屋が描かれる、斜面に広がるぶどう畑と遠くの家屋が描かれる、そして遠くに屋敷を臨む若い麦畑が描かれる。どの光景も使われている色彩は同じで、一種恍惚とした光が画面いっぱいに広がっている。

|

| オーヴェールの家々 |

|

| ヴェセノの眺め |

|

| オーヴェールのぶどう畑 |

オーヴェールの平原が繰り返し描かれる──嵐をはらむ黒灰色の空は右に向かって折り重なるような筆触で、くすんだもみがらのような黄色い麦畑の手前には、黒い線で麦の穂がまるで洞窟の壁画のような無表情なタッチでいくつも描かれている──けしの花が咲き乱れる平原には、チューブから絞り出したままの洋紅が盛り上げられ、ごろごろと乱雑に転がっている──ただもうだだっ広い空ばかりの風景には、玉緑石や瑪瑙のように艶のある、内側から光を発しているような絵の具が堆積している── 田畑と草むら、積み藁、所々にのぞく灌木、そして雲のある空、これら主題としては何の雅味もない平凡な平原の風景が、あるときは色とりどりに、あるときは微妙な色価の違いで描き分けられ、画布を埋め尽くしている。これらの色はもう何ものも語ってはいない。ただ美しく微妙に調和しているだけなのである。

|

| 嵐をはらんだ麦畑 |

|

| けし畑 |

|

| オーヴェール近郊の麦畑 |

雑然とした横長の野原に雨が降っている。画面を、まったくばらばらなリズムで雨が横切っている。この絵には統一された構成がない。力なく、単調で、ばらばらである。しかしこのまとまりのない画布を彼はどのような筆触と色彩で埋めているのか──薄紫とペパーミントグリーン、そしてくすんだ緑とクリーム色を微妙に配置した彼の筆触は画布の隅々に至るまで呆れるほど正確である。この雨空の下の風景を描いた画布で使われている色彩は、日の光に照らされた風景を描いた他の画布で使われている色彩と全く同じであり、そしてこれを全く同じ強度で調和させている。にも関わらずこの横長の画布全体が与える印象は奇妙である。脈絡なく、単調な、ざらざらとした雑音のような──それはリズムも強弱もない雨音そのものだ。彼はあらゆる種類の風景をたったひとつの色彩と筆触の調和に還元してしまう。描かれた対象がいかに様々な内容を語ろうとも、彼の画布の上では全てが同一であるかのように見える。

|

| 雨降るオーヴェールの野原 |

オーヴェールの田舎の教会が、深い紺色の空を背景に建っている。古びた教会は左肩が溶けかかりくずれ落ちんばかりだが、この教会はぎりぎりの力で自らを支えている。この絵は、彼がオーヴェールで描いた絵の中でも例外的に力強い主題の方が支配的な絵である。他のほとんどの絵が、意味を持たない、恍惚とした光に包まれているのに対して、この異様な教会のイメージからは、捩れた苦痛が感じられる。この巨大な、そして入り組んだ外観を持つ教会の中には、彼が、修道院を改造したサン・レミの療養所の中に監禁されていたときの、あの宗教的錯乱を伴う発作の苦痛の元になった宗教精神が今だに閉じ込められているのだ。まるで深夜のように深い紺色をした、しかも吸い込まれてしまいそうな、くらくらとめまいを起こさせるような空を背景に、白く縁どられて動かし難く建っている古い教会を前にして、彼は長く苦しい病中の記憶とともに、癒えた今もぶるっと身震いをする。前景の道と野原は、初夏の正午の明るさに満ちた、外光に照らされた自然である。しかし、圧倒的な力で立ちはだかるこの空と教会の存在は、オーヴェールの他の多くの絵に見られる光に満ちた自然を蹂躪しようとしているように見える。田舎道を背を向けて歩いて行く夫人は故郷オランダの衣装を付け、あるいはこれから再び教会へ入って行くのかもしれない。この夫人が彼自身を象徴しているなら、教会から出てこちらへ向かって開放された明るい初夏の田舎道を歩いて来るように描いた方が救いがあっただろうに、彼はそのように描かなかった。

|

| オーヴェールの教会 |

オーヴェールの聳え立つ教会に阻まれて左と右に裂けた道の形は、ちょうど、彼がピストルの弾を自らの腹に打ち込む日の直前まで塗られていたと言われている、あの烏の大軍の舞い飛ぶ麦畑に描かれたふたつに裂けた赤茶色の道の形と似ている。かたや彼を苦しめ追い詰める精神病の発作の機縁になった宗教的性質の象徴である教会の姿であり、かたや彼が追い求めてきた自然と農民の生活の象徴である黄金色の麦畑に舞い降りる烏の群れである。しかし、この両者は同じものであった。彼はアルルからサン・レミにかけて、彼が信じてきたキリスト教的感情の奥底に潜む本能と欲望の誘惑と、何も語らずに沈黙をもって人を誘惑する壮大な自然の見せる劇が、分かち難く結び付いていることを体験から骨の髄まで知っていた。そんな意味で、このオーヴェールの教会と烏のいる麦畑の二枚の絵は、彼の苦悩に満ちた人生の象徴でもあった。しかし、彼の芸術は、このオーヴェールの地で、信じられないほどの軽快さと、的確な色彩の調和と、明るく柔らかな色彩の組み合わせだけを主題とした、独特な晴朗さを獲得するのに成功しているということを思い出そう。この二枚の絵だけが例外的なオーヴェールでの傑作であるという皮肉な通説を信じずに、触れれば壊れてしまうような、人の悪い視線だけで死んでしまうような、奇妙な、実に奇妙な、彼だけが画布の上に表現するのに成功した微笑のようなものを楽しむことにしよう。

|

| カラスのいる麦畑 |

彼がオーヴェールの地で描いた数々の光に満ちた絵の中でも飛び切り美しい絵を見よう。それは、オーヴェールに移り住んだバルビゾンの画家ドービニーの屋敷の庭を描いた画布である。ここに描かれているのは、過剰な太陽の光によって照らし出された誰も見たことがない自然の姿だ。簡単なスケッチと色の説明をしたテオへの手紙の日付からして、死の一週間ほど前に描かれた絵であることがわかる。この頃彼の心は千々に乱れていたに違いない。金銭的な問題が火種になって起こった弟テオとの口論、ある出来事の後、急に疎遠になってしまった医師ガッシェへの不信感──誰にでもあるような実生活上の不具合は、彼にとってはしばしば手の付けようのない悲嘆と絶望となって彼を襲うのだった。それに加えて、彼は病気の平静期が終わりに近い事を知っていた。脳髄のどこかで次の発作の準備が成されている。それは彼のあずかり知らぬ事であるが、確実に音をたてずにやって来る。そして、ある日彼は絶叫して昏倒するのだ。彼は毎日、これが最後と覚悟して絵筆を握ったのであった。

|

| ドービニーの庭 |

そんな中でこのドービニーの庭が描かれる。一体、この絵の中に苦痛のひとかけらでも見い出すことができるだろうか。あるいは、人の苦しみを和らげ忘れさせてくれる親しみのある愛着や慰め、あるいは、苦難を乗り越えようとする力強い意志や雄々しさなどの、かけらも見い出せないではないか。何かそういったあらゆる現世的な物と切り離されてしまったような絵に見える。僕達は、現世での生活から遊離した来世的なもの、幻想的なものが人間の強いロマンチシズムをかき立て、それが再びその別の世界に生まれ変わった人間の現世になるという事情を知っている。しかしこのドービニーの庭にはそれすらも見つからない。何か永遠に作者不明のような代物に見える。

◇

にぎやかな色である。柔らかく、何ものも断言しないような色ばかりを使って、横長の画布はまるで全体が花園のような美しさだ。昼下がりの太陽と静けさ──しかし、この世界は差し込む太陽の光の下で描かれてはいない。太陽の光は光の粒子になって絵具の中に溶け入っている。太陽の光に晒された絵具の色は、もうその自己主張を完全に止めてしまったように見える。かつて彼にとって黄色とは何だったろう、青とは何だったろう………

◇

オーヴェールで彼が使った色には、多く白が混ぜられているが、これは太陽の下に長い年月晒された漆喰の壁の色だ。かつてアルルで彼が使った色は、南仏の太陽の光の下で生まれた鮮やかな色彩であったが、オーヴェールで使った明るい色彩は、太陽の白色光線を僅かずつ長期間吸い込んだ末に現れた──それは色に刻み込まれた太陽の刻印である。彼がアルルで見つけた強烈な色彩は、今、オーヴェールのまばゆい光の中で静かな死を迎えようとしている。彼はもうジョットのフレスコを模写する必要はない。あるいはジョット以前にさかのぼってしまったのかもしれない。作者不明のフレスコ画に。

◇

じっと見ていると時々全体の表面に白い粉を吹いたように見える。僕は、太陽と雨風にかわるがわるさらされた漆喰の壁を連想する。その昔、教会の壁に塗られた湿った漆喰の上に、ルネサンスの宗教画家達は筆をとり、鮮やかな色彩を次々とおいていった。その真新しい顔料の際だった色彩は、きっと多くの人間的な事共について語ったであろう。神の名の下にそれらは、神聖、勇気、愛情、健全、といった言葉を語ったに違いないのだ。そして何千年という時間が過ぎて行く。鮮やかだったフレスコは色褪せて、その色はまた別の言葉を静かに語り始める。それらは意味を失った静かな和声を奏で始めるのだ。陽の光があたりに充満している。白っぽくなったフレスコの色は太陽の光の粒子のさらさらという音を吸収する。一日で影が一番短くなる時──正午に、それは太陽の光の中で、静かに讃歌を歌うのだ。

◇

おだやかに調和した色の花束は、実に平和な感情を伝えているようだが、これ程までに一枚の絵から人間の痕跡を消し去るということ自体が異様なことではあるまいか。それはもの言わぬ自然のように静かだ。そして僕達は、僕らを包み込んで慰めてくれる自然が、別の瞬間には、その非人間的な強大な力で人を恐怖に落し入れる、ということを知っている。ここに現われている独特の平穏さは、人間の居ない自然の見せる様々な表情のひとつに過ぎない。それゆえにこの平穏は同時に恐怖をも隠し持っている。彼は平静過ぎる平静が発作と隣り合っていることを知っていた。彼は発作の爆発が一体何処で何によって準備されているかを分析しようとはしなかったが、その性質については経験からよく知っていたのだ。

◇

彼の発作は確かに実生活上のある出来事、例えばアルルへの小旅行、テオの子供の誕生といったことと平行していたのだったが、彼は発作の原因を自らの実生活上のあれこれと結び付けることを極端に嫌悪した。彼の確信によれば、生きる苦しみと悲しみは、人生の意味と生きる意志を語るべきものであったはずだ。決して発作などという無意味で非生産的な破局で終わるべきものではなかったのだ。彼は絵画の製作に命をかけ、そのために彼の理性は半ば壊れてしまった。それは遂に死によって終わるものであり、死によってしか終止符を打てないものだったのだ。人生の荷物は彼には重すぎた──しかし、人生という長い劇のあらゆる局面で人が出会う歓喜と悲嘆、そして希望と絶望の幾多を通り抜けて、死の直前まで展開される紛糾に次ぐ紛糾、破裂に次ぐ破裂にもびくともしない何かがあるはずだ。それは永続的で、いかなる粉飾にも惑わされず、解釈が不可能な形で永遠に存在している。僕はそれをこのドービニーの庭の中に見る。この絵は人間の言葉のかけらも語らない、僕の知っているあらゆる人間的なものと少しも関係を持っていない。しかしそれは僕の心のすぐ近くに居る、丁度、名もない雑草や土くれのように手をのばせばすぐに届く所に居る。

◇

この絵はどんな暴落に出会ってもびくともしない堅牢な画布として、額に入れられて掛けられている。何のことはない、この画布は暴落などとはその初めから無縁なのだ。従って同時にこの異様な美しさは、将来のいかなる絵画的継承も暗示していないように見える。セザンヌにしろモネにしろスーラにしろ、他の画家達の絵を見て必ず感じることは、その芸術的形式の持つ将来性だ。彼らのなき後、綿々と続くであろう人間達の創作活動の場に、あらゆる種類の可能性を秘めた種子を投げ込んだのだ。それこそが芸術の継承と発展の意味ではないか。たとえ、彼らの貴重で優れた成果が、分配され卑小化してコマーシャリズムを経て包装紙となってくず籠に捨てられたとしてもだ。確かに、印象派と、その後に続く芸術家達は、急速に絵画芸術を解体して行ったが、やはり彼ら先人の成果の中に既に起爆剤は用意されていたのだ。

◇

ドービニーの庭は、ゴッホの絵画の到達したひとつの極致だと思われるが、僕にはここに現われた動かしようのない調和が、まったくこの場限りのものに見える。他の画家達のように隈なく意識された製作手法は芸術の継承と発展を暗示し、画家という人間と生み出された数々の絵画は等しく絵画史の中にはっきりとした位置を占めるに至っているように見えるのだが、彼自身は絵画芸術の発展について明確な意識を持っていたにも関わらず、ここに現われたものは意識的な創作活動の帰結には見えない。誤解を恐れずに言えば、これは永遠に表面的であり、なにか名もない壁画のような格好をしている。ただそれが明晰に意識された絵画手法によって表現されたということ、それを絵画として画布の上に定着させるために、彼は自らの理性を常人とは思えぬ力で酷使したということ、その行為は勇敢な情熱の技であり、人はそこに感服する。後世の人達が受け取ったものは、全てこの行動する者としてのヴァン・ゴッホであった。それは少なからぬ熱狂や狂信を人々の間に巻き起こした。しかし、そんな混乱と饒舌のなかで、このドービニーの庭は言葉を知らぬ純粋さに輝いている。この後に起こる表現主義やフォーヴィズムのムーヴメントなどはうわさにも知らぬという姿に見える。

◇

僕は、彼がオーヴェールで描いた絵の中の風景のような、木々や草花が生え放題に生える野原の中の、からからに乾燥して崩れかかった土塀に腰掛けて空想している。ここはとうの昔に崩れて廃虚になった古い修道院の跡である。所々に残る壁や仕切りからは、幾世紀にも渡って染み込んだ信者達の祈りの声が、訓戒の声が、懊悩と悔い改めの涙に満ちた懺悔の呟きの反響が聞こえてくる。そして、目の前には古びてひっかき傷に覆われた白い粉を吹いたような大きなしっくいの壁が立っている。壁の上に残る色褪せた絵は誰の手によるものだろうか……ひしめき合う大勢の天使達が、首を傾けて悩ましげな顔をした信者達が、訝しげに上を見上げる民衆が、十字架上のキリストを取り巻いている。しかし、塗料はもうほとんど色を失い、壁は剥げ落ち、僅かにその影が、所々に青や赤の色面が残るのみである。かつての宗教感情も今はもう、その力や意味を失ってしまったように見える。あたりは、初夏の昼下がりの静けさが支配し、明るい太陽の光がこの廃虚と生え放題の草木を等しく照らしている。

◇

もうここには人間共のヒステリックな歓喜も苦悩も何も残っていない。すべて長い年月を経て、雨に打たれ、風に吹かれ、陽の光の下に晒され、風化してしまったのだ。もうここには人間的なもののかけらも残っていない、あるのは自然である。どんな強固な信仰も、激しい欲望も、強い意志も、遂には崩れて終りを告げ、無意味な自然の沈黙の中に埋没してしまう。それにしても、今を生きている僕に、人間のいない自然が何の役に立つというのだ。確かにそれは不断に人をそこへ引きずり込もうとする。一時的に引きずり込まれ、そして次の瞬間そこを抜け出し、また、気が向いたらその世界に浸り、ふん、何とご都合主義なことか。一体、何のため、人は時々、人でなくなるというヒステリックな要求を抑え切れずに自然と同化しようとするのか。

◇

イエス・キリストは、芸術を軽蔑して何ひとつ持たずに諸国を巡り、人に働きかけそれを造った、という彼の言葉を思い出してもよいかもしれない。教会に、そして修道院に存続する宗教としてのキリスト教のその本能の奥底には暗い情熱が渦巻いていた。それは人間の中の自然を極度に推し進めたものなのか、人間以外の自然には存在しない復讐の念に燃えていたのか、どちらにせよ、何か極端なロマンチシズムの行使に見える。そんなキリスト教の不気味さの中で、イエス・キリストはどんな姿で立っているか。彼イエスは、むしろこういったあらゆるキリスト教的なものから完全に開放された世界に生きていたように見える。イエスの面影には欲望も復讐も苦悩も歓喜も、およそ人間的なものは何も感じられない、何か永遠に表情というものを失ってしまったように見える。彼の人生は最初から最後まで神への讃歌の連続であった、然りの連続であった。彼自身は完全な晴朗さの中に身を置き続けているように見える。彼が死んだ後に起こるキリスト教の血生臭い宗教史などうわさにも知らぬという姿に見える。

◇

廃虚となった修道院が、オーヴェールの太陽と自然の中にその身を晒している様子は、乾いて、老いて、充実したそのイメージは、ちょうどイエスの姿に重なって見える。皮肉なものである。イエスの出現から始まったキリスト教が、数千年の長きに渡って、人間的なあまりに人間的な事共を練り上げて来た挙げ句、イエスの元の姿と最も離れたものになってしまったのだ。だから、修道院はもの言わぬ自然の前で、再び廃虚に返り、そしてイエスの面影はそこに、言葉を失った囁きのように、太陽の下で静かに、再び蘇り、讃歌を歌い始めるのだ。それは異様な音であり、危険な音である。もう僕は何を聞いているのかわからない。感動という言葉は便利な言葉だ。感動という言葉で表されるところのものは実際ははるかに危険な何物かである。その危険は人間の通常生活のもとでは持ちこたえられない何物かだ。

◇

悲しみは喜びに勝る──これがかつて見習い牧師としてボリナージュへ赴いたゴッホの説教のモチーフであった。晩年の彼はまさにこのモチーフのもとに生きたように思える。悲しみの中で人は何を知るであろうか。この説教の元となる聖書上の人物は、あの神の苛酷な試練を受ける義人ヨブであろう。奈落の底に沈んだ人間が天に向かって差し伸べる手、陶器の破片で自らの膿を掻き出すヨブの天に向かう目つき、そして、永遠に神を愛する事を誓って、天に向かって絶望的な讃歌を歌うのだ。神の試練に最後まで耐え抜いたヨブは、以前の倍の幸福と財産と共に、神の名を賛えながらその余生を送る。しかし、ひとりの義人を生みだすためにどれだけの悲しみと苦しみの代償が、この人間の住む現世で支払われねばならなかったか。………

◇

ゴッホは、確かに、その人生の多くの時間を、悲しみと苦痛の中で過ごさねばならなかった、彼はこの試練に耐え、創造の力を最後まで失わず、画布を塗り続け、この最後の地オーヴェールで、まさに試練を終えたヨブが完全な平安の中で神を賛えたように、その画布の上に完全な平安を作りだし、それはまさに画布の上で永遠に続く讃歌と然りの連続になったのであった。しかし残酷なことに、彼という人間自体は、この不条理な現世を嘆き、悲しみ、絶望の中で、真夏の太陽の下で、自らが引き金を引いたピストルの弾の下に、倒れたのだ。兄が死んだ後、弟テオが母に宛てた手紙は、兄を愛した地上に留まる人間の、この不条理に対する絶望的な叫びと深い悲しみに満ちている──「ただひとつ言える事は、彼は、彼の望んでいた休息を、今は得たという事です……しかし、よくある事だが、今になって皆彼の才能を賛め上げているのです。……ああ、お母さん、実に大事な、大事な兄貴だったのです」

◇

アルルで、初めて精神病の発作に襲われた後、彼が心を惹かれた言葉を思いだそう──「テルフィの娘にして、オシリスの巫女、テーベ、かつて人をうらみたることなかりき」彼は実に長い間この言葉を頼りに生きてきた。人生のあらゆる困難な局面においても、分別や忍耐、清澄な心を持ち続けようと努力したのであったが、彼の激しい気性は、諦念によって彼を休息させてはくれなかった。新たな不幸を次々と作り出し、休息は遂に彼の上には現われなかったように見える。ピストルの弾も、彼を一撃で楽に死なせることはできなかった──腹に打ち込まれた鉛弾は体内に留まり、彼にひどい苦痛を与えた──狭い屋根裏部屋で彼はまる二日苦しみに耐えなければならなかった──真夏の太陽はトタン板の屋根に容赦なく照り付け部屋は物凄い熱さになった──医師はなすすべなく、この拷問が死によって終わるのを待つのみであった──ときどき彼はパイプを求め、じっとそれを吸い続けた──最後には片腕をベッドから出し、手は床につき、頭は脇に垂れて、口を、眼を開いたまま事切れた──さあ、この滑稽で残酷な現実と、彼の理想はどう折り合いを付けようというのか………しかし、それでも確かに彼は、人も人生も恨むことなく、世の不幸な者たちを想い、芸術を愛し、そして、最後には平静な心で死んでいったのだ。………

◇

それにしてもどういうことだろう──村の教会は自殺者の葬式を挙げることを拒んだ──造りの悪い棺桶からは液体がしたたり、異臭が漂った──無慈悲な初夏の太陽は容赦なく照り付け、参列者を汗みどろにした──彼を知らぬ者達は遠巻に葬儀を眺めて、気狂院からやってきた名もない画家の自殺について訝かしげに立ち話しした──彼を愛した少数の友人達は、ひそひそと彼の思い出話しをしながら墓地へと向かった──弟テオは、葬儀の挨拶中に絶句してまるでその場で気を失ったように立ち尽くした──黒い衣服に木の棺桶、そして太陽──こんないかにも散文的なこの世の滑稽さと馬鹿馬鹿しさに満ちた現実の光景の中に、果たして彼の魂は原色の輪になって浮かび上がっただろうか。………彼の魂は確かにこの地上から開放された──彼は、その画布の上に、異様な幸福感を残してこの地上から飛び立ったのであった。既に死んだ者を思うとき、僕らの意識は常に現世と来世の間を揺れている。そして、人はときどき完全にこの世から自分を引き離し、そしてそこで初めて、現世に生きる者と来世にある者は、何かを本当に共有するのではないか。彼は死んで、この世から開放され、そして彼が最後に残した、名もない画布いっぱいに広がる、あの光の溢れる世界に、遂に同化したのだ。………