これから書こうとする事は、ゴッホの絵が僕の頭に引き起こした錯乱についてである。今まで出会った彼の絵の中で、確かに、実に奇妙な感覚に捕われて、どうにも仕様がなくなってしまったようなものが幾つかある。無論、錯乱の中での経験など取るに足らないことかもしれない。それは単にそういう作用が現われた個人に特有の現象に過ぎず、当の絵画とは無関係なのかもしれない。あるいはその瞬間に、偶然が整えた様々な要因がある精神状態を作り上げ、むしろその精神の隙や弱みにつけこまれたという事に過ぎぬのかもしれない。取るに足らぬというための材料と証拠には事欠かない。例えば、その奇妙な感覚は通常再現しない。すなわち、見る方の状態に依存している。科学的に分析可能な絵画の中のある効果によるものではない。そんな一度しか起こらなかった経験を基に作品の解釈をする事は、おそらく間違いであろう。それは彼の絵について考えるというよりは、むしろ自分に特有な問題を明るみに出すにとどまるような気もする。しかし、彼の特定の絵が引き起こした動かし様もなくはっきりとした印象である事は変わらず、その不思議について記しておきたいのだ。

それはゴッホの絵画が引き起こす生理的印象と言ってもよい。無論、彼の全ての絵画がそのような形で作用するわけではない。それは何と言うか一種叙事的な印象であって、画布の上の何か、あるいは画家の人格の中の何かが、ある連想を経て自分の中のある親しい感覚と共振したり反撥したりといった、叙情的──いや、そう言ってはうまくない──心理的な体験とは根本的に異なるものなのだ。何か肉体のありかたと密接に関係した何物かである。例えば、麻薬という物質は、ある生理的メカニズムによって人間の心に幻覚を引き起こす。ボードレールの著書に『人工楽園』という、主にハシッシュと阿片が与える作用を研究した興味深い書がある。その中で彼は、麻薬の作用は、人が置かれた環境や状況におけるその人の人格を異常に鋭く、深く、発展させるものであるから、服用に引き続いて起こる幻覚や感情の錯乱は各個人によってはなはだしく異なるものであり、ある程度はその人間の奥底に隠された人格を露呈するものである、と述べている。その生理的作用は、人間の精神の、あるいは心理の、あるいは我々のあずかり知らぬ何物かの、一体何処を刺激し、ほじくり返し、その精神の上に何か得体の知れぬ、しかしはっきりと認識され得るものを明るみに出すのだろう。それはあたかも、小さな匙に取った緑色のジャムのようなハシッシュの塊が、これから引き起こされる果てしない錯乱とよそよそしい関係にしかないのにも似て、不可思議な断絶が横たわっているとしか言いようがない。

ニューヨークのメトロポリタン美術館に、サンレミに移って間もなく描かれた、大きな昼の糸杉の絵がある事など忘れ果てていた。何よりも、モダンアート美術館へ、有名な『星月夜』を見に行く事で頭がいっぱいだったのだ。ニューヨークのホテルに着いて荷物を放り出すと、すぐにモダンアート美術館へ向かった。ゴッホの星月夜は入口近くの角に無造作に掛けられていて、それはこの後に続く膨大なモダンアートのコレクションのイントロダクションに過ぎない、といった扱いであった。この絵は、今まで、幾多の複製画を見て造り上げていた印象から逸脱するような処はなかった。恐らくこの絵は非常に正確な絵なのだ。以前読んだゴッホについて書かれた的確な短い論評に述べられていた命題を、この絵は見事に証明していた──『あらぬ事を口走りながらも、おのれの焔を厳格でしかも効果的な手段で定着させる術を知っていたということ、これはヴァン・ゴッホの奇蹟である』。観念的には異常な絵であることは間違いあるまい。そこには宗教的色彩を帯びた不吉な狂気の影が渦巻き、錯乱の虜になった人間が自然の風景の中に見る幻覚とも思える。この絵はまさに夜空に描かれた音の奔流である。筆触の大きな流れ、明滅する星、吹き上がり、ゆらゆらとしたリズムで左半分を占める糸杉──このまさに音楽的な主題を表現するのに彼が用いた絵画手法は独創的で的確である。彼は、厳格と呼んでもいい手つきで、鳴り渡る音楽を正確に絵画になぞらえてゆく。そして、この絵には、これを見る者を同じ錯乱へと引きずって行くために必要な、最初に人を驚かせその心をいきなり掴んで引きずって行くような、つまり脅しの要素が微塵も感じられない。こちらの心のある状態が整うと、その錯乱の中へ入って行く事ができるが、それはほとんど安堵感に似た感覚に浸っているようで、優しいと言ってもよいほどの叙情性がある。

メトロポリタン美術館にある昼の糸杉の絵はまるで違っていた。この絵はゴッホの描いた糸杉の絵の中で最も初期のものにあたる。「緑のトーンが美しい」、「青と共にというより、青の中で見なければならない」、「まるでエジプトのオダリスクのように…」、といった文句と共に、ラフスケッチの入ったテオへの手紙が残っている。その文面からは、アルルで見い出した向日葵の対になるものとして、ここサンレミで見つけた糸杉というモチーフを無邪気に賛嘆し、出来上がるべき画布への希望を述べているだけとしか思えない。しかし、出来上がった画布は何を表わしていたか………

僕はゴッホの複製画をたくさん持っているが、実物はどの複製とも似ても似つかぬものだった。『星月夜』や『糸杉のある散歩道』ではほぼ正確に実物のイメージを再現できた複製画が、この細い三日月のある昼の糸杉では、それを写し取るのに全く失敗していた。あの微妙なトーンは恐らくどんな複製でも再現できないのだろう。逆に言えばこの絵では色彩がもっとも重要な役を担っているのかもしれない。一言で言って、この絵は非常な衝撃だった。僕が見たゴッホの絵の中で、最も異常な、どう始末のしようもないような感情を引き起こしたのだった。以前、『雨降るオーヴェールの野原』を見た時のように一気に絵の中のイメージに引きずり込まれてしまったのは同じなのだが、この昼間の糸杉は、これは狂気に限りなく近い感覚が湧き上がり、さながら僕は、この地球上で突然たったひとりになって、恐怖に捕われてその荒削りな空を見上げたような、その一瞥をしきりに思った。

たわいのない空想ではあるが、ついでだからもっと子供らしい思いつきも書いて置く。ここメトロポリタン美術館はニューヨーク観光名所でもあり、観光客があちこちで記念写真を撮っている。かの有名なゴッホの絵を背景にして撮ろうとする団体が何組も現われた。彼らは無邪気にもこの糸杉の絵の前に人を立たせ、微笑を作らせてはシャッターを押すのだったが、この光景には、茫然としている僕には何か痙るような異常さがあった。この、まるでまだ人類のいない原始時代を描いたような絵と、現代人の風習であるところの記念写真という金輪際無関係な対照、あり得べからず組合わせのために、シャッターを押した瞬間に絵の中の空から稲妻が走り、彼らを直撃するかと思ったのだ。僕には、この空が犠牲を欲しているようにも見えるのだった、空は青緑色をしていた。こんな色の空はあるものではない。そこにピンク色の雲がなすりつけてあり、昔の海図を測るのに使うコンパスのような形をした輝きのない黄色い三日月がかかっていた──この空には何か耐え難いものがある。人間の感覚の許容量はこんな空を持ちこたえるだけの力を持っていない。生理的に、無理なのだ。

もう一方の壁にはミレーの『歩きはじめ』に色を乗せた画布が掛かっていた。変哲ない裏庭が光でいっぱいになっている。その中に歩き始めた子供とそれを見守る両親が居る。彼は時々、こんな優しい主題で自らを慰めたのだろうか。これ程苦しんだ人間ならどう仕様もあるまい。それにしてもこの溢れかえった光には、何か忘我の裡に溶け入ってしまうような、祈りのようなものがある。ちらりと糸杉に目をやると、視界の中にこの二枚の絵が同時に映った。僕は感傷を通り越して耐えられなくなってきた。そしてその場を逃げ出した。………

とにかく酒か煙草か、何かが必要だった。僕は回りに目をくれず美術館つきのカフェへ足早に向かって、昼前の閑散としてだだっ広いカフェのテーブルに腰掛けた。しかし一体僕は何を見ていたのだろうか。正午直前となってカフェは急速に人で埋まり出し、少なくとも僕には楽しげに見える周囲の人達をぼんやりと眺めながら考えた。一体僕は何を見たのだろうか。メトロポリタン美術館のカフェは広い。喫茶テーブルにぐるりと囲まれた中央は一段低い広場になっていて、そこに真白なクロスの掛かったテーブルが幾つも並んでいる。正午を過ぎて昼食を取ろうとする人達で徐々に埋まって来た。まるで桟敷の下のオーケストラの入場のように見える。そうしているうちに次第にいても立ってもいられなくなって、席を立って再びあの絵を見に行った。それにしてもすっかり気は落ち着いたのだ。今度見るときはきっと僕は衝撃の中に黄金を見い出すだろう。恐ろしげにそびえる黒い糸杉の中にきらきらと輝く宝石を見つけるだろう。そして地上にバラの群がり咲くのを見い出すだろう。

再び絵の前に立った。相変らず荒削りな空に巨大なずっしりと重たい糸杉がそびえ立っている。結局僕は最後まで、この絵から愛情や幸福感や感謝といった人間的感情を掴むことができなかった。いくら努力しても糸杉は寸分たがわぬ姿で絵の中に立っているだけなのだ。それでは、彼の絵についてよく言われるように、不安や狂気や熱狂を突き付けられていたかというと、そんなものはどこにもないのだ。それは、僕には、何か途方もなく古い感情であるように思われた。宗教や芸術が発明されるより以前の、我々が原始人と呼んでいる前人類の記憶としか言い様のないものだった。その昔、何らの武器も、合理的解釈能力も、気晴らしも慰めも持たずに、この強大な自然を征服するべく運命付けられた人間は、一体どんな目でこの自分の存在を脅かす自然を見ただろうか。人類が動物達から引き離され、代わりに手にしたのは理性という未だ何の力も持たない代物であったが、このちっぽけな武器だけを持たされて放り出された人間達が、自然と相対して一番始めに抱いたのは恐怖心ではなかっただろうか。しかし、現代人にとってこの恐怖を想像する事は易しい事ではない。何故なら僕達の祖先の記憶は数十万年かかって脳の奥底に幾重にも塗り込められてしまったからだ。その昔、原始人達は自然の脅威に対する恐怖から自然の中の大木や巨岩を偶像として祀り、それが神という概念の始まりであり、信仰の起源であった、という説は誰が成したものか知らないが、現代人がこの説をいかにももっともらしい説として想像できるという事情の裏にはある種の鈍感さがある。その訳は、古代人の抱いた自然に対する恐怖心を、現代人の抱きうる恐怖心に投影してしか想像できない処にある。恐怖という感情を、実際に恐怖を感じることなく、恐怖という言葉で客観化し、翻訳して理解するという能力を、僕達は長い年月をかけて発達させてきた。すなわち僕達は、剥き出しの恐怖心というものに翻弄されぬよう幾重にも守られているのだ。しかし、そこにはまだたくさんの穴が開いている。そして、時々その入り組んだ穴から古い古い感情が鮮やかに吹き出してくることがある筈だ。

恐怖心というプリミティブな感情は生理的な反応と密接に関係している。何故なら、ある対象に対して抱く恐怖心は、その対象に対する具体的な警戒の印であって、そのために生理は肉体を緊張した警戒状態に置かねばならないからである。理性によってはっきりと演繹できない生理的反応というものは、それが理性で分解できないものであればあるだけ、より古い原始的な感情をその起源にしているものと思われる。そこで、このゴッホの糸杉であるが、これは理性的に考えて、この絵の表面的特徴の中に、人の恐怖心を煽ったり、得体の知れない生理に訴えたりするところは見当たらないのである。この絵で恐らくもっとも常軌を逸している表現は、真黒い質量を持った大きな糸杉の塊を執拗な筆致で塗り込めた処にあるだろう。僕はこの塊の中に渦巻く暗い情熱を、情欲に、キリスト教の内部に渦巻く本能から吹き出す欲望に見たてた事があった。しかし、この絵を見て僕がどうしようもない感情を抱いたのは、この糸杉の塊ではなく、その後ろに広がる空であった。この輝きのない三日月のかかった空は、青緑色と薄いピンク色で塗られているが、特に常軌を逸した表現とは思われない、にも係わらず何故か耐えられない印象を与えるのである。これはどうやっても理性で分解することはできなかった、無理なのだ。それは限りなく生理的現象となって襲ってきたのである。僕はしばらく眺めた後、想像で、この絵の中からこの巨大な糸杉を取り去ってみた。すると後はあの空が広がるのみとなるが、これは耐え難いものであった。そして結局僕は、この風景の中にあってこの糸杉は是非とも必要な物体なのだという事に気が付いた。

ゴッホはその書簡の中で、糸杉について、『それは青を背景にというよりむしろ青のなかで見なければならない。ここの自然を描くためには、どこだってそうだが、長い間自然のなかにいなきゃならない』と言っている。この文面からは、青すなわち空をバックにした糸杉の色彩とデッサンの画家的計量だけに留まらず、空のなかにある糸杉のその内奥に隠された意味を明らかにしなければならない、という意味が読み取れる。こうして解説してしまうと評論家的なきれい事に聞こえるが、評論家的言辞が流通する人々の中央の生活からまったく隔離された、ここ南仏の田舎の自然に囲まれた精神病院に暮らす彼にとっては、これは切実な問題なのであり、絵を描く以外日がな何もすることがない人間にとっては、ほとんど唯一の関心事なのである。確かに彼の文面そのものはきれい事に聞こえはしない、それはむしろ謎めいた言葉に聞こえる。青のなかで見る──僕はこの出来上がった昼間の糸杉の絵を前にして、この言葉の本当の意味が分かるような気がした。すなわち、空と糸杉は並んで調和する同質ものではなく、この糸杉はこの空の恐怖を覆い尽くすためにその中に置かれなければならない何物かである、という事である。それはまさに、原始人が大木や巨岩を崇めたのと正確に同一の意味として僕の眼に映ったのだ。

何故そのような感じがするのか、その理由は分からないのだが、恐らくはっきりしていることは、この絵の風景には『人間』が感じられないという事だ。西洋の絵画の歴史の中で画家達は、神々や人間達の物語の舞台となる自然の風景を様々な形で描いてきた。ある時は、その自然の親しげな風景がその中で行なわれる物語に注釈を加えたり、その主要な意味を明かしたりしてきた。ジョルジオーネのビーナスの後ろに広がる沈黙した自然はその奥底を決して見せぬ女性の心の謎や迷路性を語っているようでもあり、クロード・ロランの海辺の夕陽はそこを散策する人々の心を結び付けているようでもあるし、ブリューゲルの描いた北欧の自然には農民や狩人が広大な土地の中に見え隠れしながらそれぞれの生活を生きているし、ゴヤの雲り空は不自然なほど異様に明るく光っていて、変哲ない光景に潜む狂気を描いているようでもあり──他に幾らでもあるが、これらの絵に描かれた自然はいつでも人間と何かを共有して来たように思える。

西洋絵画が遂に風景から人間を追い出して、その、人間の介在しない純粋な自然の意味を明かすことに専念し出した印象派絵画に至っても、この脈々と流れてきた西洋の自然に対する精神は少しも変わっていなかったように見える。モネの絵に現われた純粋な光の見せる一種非人間的な光景も、セザンヌの絵に現われる緊密な構成美や、スーラの点描に見られる様式美にしても、そこから感じられるものは画家という人間である。かつての絵画の主題は、自然の中で繰り広げられる人間達の物語であったが、その人間達が画家自身に代わり、画家達は実際に自然の中で画布の前に立ち、絵筆とパレットを持ちこれを塗り続ける。出来上がった画布の上から人間は消えたが、あたかも古典絵画の画布の中で活躍する人間達が彼らを取り囲む自然と何かを共有しているように、印象派の画家達は自分を取り巻く自然と何かを共有し、その体験を画布の上に記すのである。したがって、印象派の絵画は、自然をそのままじかに写したものではなく、画家と自然の間のある交感を表現したものなのだ。つまり、古典絵画における登場人物と自然の関係が、画家と自然の関係に移行しただけで、古典主義に基づく当時のアカデミズムに抗して興った印象派においても、その芸術上の精神はヨーロッパの古典芸術と同一だったのだ。

そんな中でこのゴッホの幾つかの画布は、そこに人間を感じさせず、驚かされる。すなわち以上に述べた西洋の伝統からまったく逸脱しているように見えるのである。奇怪な符合であるが、僕は彼のこの画布と近親のものをあげておく。以前、ヨーロッパと日本において描かれた人体解剖図を収集した画集を見て、日本のそれが、あまりにも西洋のものと感触が異なることに非常に驚き、江戸時代に実際に死刑になった罪人を解剖して行く様を描いたこの解剖図を毎日のように眺めていた事があった。それは、和紙の上に薄い墨と絵の具でさらさらと描かれた水彩画であり、無名の絵師によるものである。手足首を落とし、皮を剥いで肉を切り、内臓を露出させた塊が、木の柱に縄で吊るされた処が描いてある。この表現は衝撃的であった。日本画の伝統では、人間達の登場しない自然の風景を描くことは通常の事である。例えば、この解剖図を描いた絵師も、他の機会には、その同じ筆で山や川や桜を描いたであろう。しかし注目すべきは、例えば美しく咲き乱れる桜を描く筆致と、この人肉の塊を描く筆致がまったく変わらないという事である。描き方のテクニックという意味では、西洋においても正確に同一のテクニックをもって、この解剖という題材を絵にしているのであるが、ここで言いたいのはそこに流れる精神であり、日本の絵師は自然と人肉塊の間に全く区別の要を認めていない。いや、西洋においても解剖図に特別な区別を行ってそれを特殊なものとして完成させている訳ではないが、西洋の画家は、目の前の人肉に対し、人間の言葉で対話し、理性で働きかけ、これから描こうとする人肉を、様々な形の観念で要約し、それをもとに画布を塗り始める。彼が表現しようとしているものはこの観念であり、それは例えば、解剖された死体の肉や骨や内臓を色彩と線の調和という目的に沿って整理し再構成したり、さらにこれを風景の中に立たせてあたかも生きているように扱うといった図式的興味や、とっくに死んでいる解剖された人体に表情を持った生きた首をすげかえることにより醸し出すエロティシズムであったり、あるいは残酷趣味、グロテスク趣味、その他すべて人間が人為的に抽出したある心理の形である。こうした言葉によって外的なものに変化させられた観念をもとに製作する画家には、人肉との対話は終わったのだという安心感がある。彼は人肉を目の前にして絵筆を動かしているかもしれないが、彼の前のそれは既に画家という人間の中で完全に外的なものに変化させられている。人肉との対話はもう終わったのだ。後は会話の結果を画布の上に実現するのみである。人肉はもう彼を悩ます事はない。

それでは日本の場合はどうだろう。恐らく解剖の技術そのものがまだ十分発達していなかった当時においては随分と長時間に渡って悪戦苦闘したと思われるが、解剖が始まってから終わるまで絵師は常に目の前の人肉に悩まされ続けている。それは果てしなく続く悪夢に似ている。この絵師は、自分の製作の対象である人肉をあらかじめ観念によって外在化するという安全な手法をまったく持ち合わせていないのだ。もしこの当時の日本の絵画というものがその技術において取るに足らぬほど稚拙であったなら、その稚拙さと対象に対する剥き出しの交感は、ほどよく補い合い、単なる混乱に終わったであろうか。しかし日本の絵師は長い伝統に基づく完全な絵画技術を身に付けていた。彼は絵筆を取って人肉を見つめながら和紙に向かい、ただ無心でその光景を写し取っている。そしてこの人肉という奇怪な対象は、彼の持つ確かな技術によっておのずとある形として紙の上で抽象化されて行く。彼は、観念など入り込む余地もない純粋な絵画技術に頼んで人肉を自動的に絵に仕立て上げている。それは観念を技術によって表現するという西洋的図式とは一切関わりのない方法である。出来上がった解剖図がそれを見事に証明している。

これを見る者は、もう描かれた人肉が外部なのか内部なのか分からない状態になってしまう。すなわちこれを見る者は、これを外的なものとして自分と切り離して安心することができない。観察者と対象という図式が応用できない何物かなのである。見ている僕の肉体も、死刑になって首を落とされ切り刻まれる死体も、その下の土も、木に吊るされた肉塊の回りに吹く風も、空も、木々も、草花も、およそあらゆるものがすべて同一のものであるという一種異様な感覚である。こういった人間と自然の一体感、あるいは生きている人間は死体という段階を経て自然へと連なっていると考えるならば、生と死と自然の一体感に、心理的なものは何もない。僕達日本人の先人達は日本的情緒というものをそのように感じて来たはずなのだ。西洋の伝統によって撹乱された我々現代日本人は、この日本的情緒というものを多かれ少なかれ西洋産の美という観念と混同してとらえるという感覚的錯誤を犯している。古い日本人にとってこの日本的情緒は生活の基盤であり、前提であり、彼らの生活はその思想と一体であり、合理的で簡素であった。生活そのものが西洋的になってしまった我々現代人にとって日本的情緒の剥き出しの本当の姿は実は非常に危険なものなのではあるまいか。時々僕はこの日本的情緒というものに予告もなしに遭遇し、慄然とする。僕の中に流れる日本人の伝統が突然目を覚まし感覚を揺さぶるのだ。

さて、ゴッホの絵に戻ろう。僕には彼の描いたこの昼間の糸杉の絵が、江戸時代の絵師による解剖図にむしろ近親の精神を見付けるように思うのだ。ゴッホの糸杉の表面的特徴は厳密に西洋絵画の正しい伝統の延長にあるのだが、実に奇怪な事に、その内奥にはこの日本人の精神が現れている。すなわち、先に述べたように、西洋的精神風土の中で遭遇する日本的情緒の剥き出しの生の形というのは、ひとつの大きな危険である。それは西洋の精神のあり方と全く異なる形を人に強要するのである。その危険は恐怖を伴う悪夢に似ている。

それにしても、日本の浮世絵が当時のフランスの印象派の画家達に強い影響を及ぼしたという事は非常に良く知られた事実であるが、僕はその筋書きの中にいつでもフランスの民族性に基づいた文化搾取の精神を見て取り、それゆえにこの日本に対するエキゾチズムにあって彼らが自分達の精神を微塵も変更せずにこれを吸収した彼らの健全さを思った。しかし、ゴッホというこの風変わりなオランダ人は他の印象派の画家達と何か決定的に異なっている。彼は、自分の触れた対象がその奥底に持つ精神とじかに交感する能力を持っているように思える。彼がイエス・キリストに対する時もそうであった。彼は何かその対象の最も深い何物かを明るみに出すのである。ゴッホが、パリからアルルにかけて日本に非常に憧れていたことは良く知られているが、サンレミに移り、彼はそのいちばん奥に隠された精神を期せずして一枚の画布の上に現わしたような気がする。その後、オーヴェールへ移り住み、短期間に多くの画布を残して彼の人生は突然終りを告げるが、このオーヴェールで描かれた絵画はまさに、この人間の居ない自然が、彼の画布の主要な性格であったように思う。

それはゴッホの絵画が引き起こす生理的印象と言ってもよい。無論、彼の全ての絵画がそのような形で作用するわけではない。それは何と言うか一種叙事的な印象であって、画布の上の何か、あるいは画家の人格の中の何かが、ある連想を経て自分の中のある親しい感覚と共振したり反撥したりといった、叙情的──いや、そう言ってはうまくない──心理的な体験とは根本的に異なるものなのだ。何か肉体のありかたと密接に関係した何物かである。例えば、麻薬という物質は、ある生理的メカニズムによって人間の心に幻覚を引き起こす。ボードレールの著書に『人工楽園』という、主にハシッシュと阿片が与える作用を研究した興味深い書がある。その中で彼は、麻薬の作用は、人が置かれた環境や状況におけるその人の人格を異常に鋭く、深く、発展させるものであるから、服用に引き続いて起こる幻覚や感情の錯乱は各個人によってはなはだしく異なるものであり、ある程度はその人間の奥底に隠された人格を露呈するものである、と述べている。その生理的作用は、人間の精神の、あるいは心理の、あるいは我々のあずかり知らぬ何物かの、一体何処を刺激し、ほじくり返し、その精神の上に何か得体の知れぬ、しかしはっきりと認識され得るものを明るみに出すのだろう。それはあたかも、小さな匙に取った緑色のジャムのようなハシッシュの塊が、これから引き起こされる果てしない錯乱とよそよそしい関係にしかないのにも似て、不可思議な断絶が横たわっているとしか言いようがない。

◇

|

| 星月夜 |

メトロポリタン美術館にある昼の糸杉の絵はまるで違っていた。この絵はゴッホの描いた糸杉の絵の中で最も初期のものにあたる。「緑のトーンが美しい」、「青と共にというより、青の中で見なければならない」、「まるでエジプトのオダリスクのように…」、といった文句と共に、ラフスケッチの入ったテオへの手紙が残っている。その文面からは、アルルで見い出した向日葵の対になるものとして、ここサンレミで見つけた糸杉というモチーフを無邪気に賛嘆し、出来上がるべき画布への希望を述べているだけとしか思えない。しかし、出来上がった画布は何を表わしていたか………

|

| 雨降るオーヴェールの野原 |

たわいのない空想ではあるが、ついでだからもっと子供らしい思いつきも書いて置く。ここメトロポリタン美術館はニューヨーク観光名所でもあり、観光客があちこちで記念写真を撮っている。かの有名なゴッホの絵を背景にして撮ろうとする団体が何組も現われた。彼らは無邪気にもこの糸杉の絵の前に人を立たせ、微笑を作らせてはシャッターを押すのだったが、この光景には、茫然としている僕には何か痙るような異常さがあった。この、まるでまだ人類のいない原始時代を描いたような絵と、現代人の風習であるところの記念写真という金輪際無関係な対照、あり得べからず組合わせのために、シャッターを押した瞬間に絵の中の空から稲妻が走り、彼らを直撃するかと思ったのだ。僕には、この空が犠牲を欲しているようにも見えるのだった、空は青緑色をしていた。こんな色の空はあるものではない。そこにピンク色の雲がなすりつけてあり、昔の海図を測るのに使うコンパスのような形をした輝きのない黄色い三日月がかかっていた──この空には何か耐え難いものがある。人間の感覚の許容量はこんな空を持ちこたえるだけの力を持っていない。生理的に、無理なのだ。

もう一方の壁にはミレーの『歩きはじめ』に色を乗せた画布が掛かっていた。変哲ない裏庭が光でいっぱいになっている。その中に歩き始めた子供とそれを見守る両親が居る。彼は時々、こんな優しい主題で自らを慰めたのだろうか。これ程苦しんだ人間ならどう仕様もあるまい。それにしてもこの溢れかえった光には、何か忘我の裡に溶け入ってしまうような、祈りのようなものがある。ちらりと糸杉に目をやると、視界の中にこの二枚の絵が同時に映った。僕は感傷を通り越して耐えられなくなってきた。そしてその場を逃げ出した。………

|

| 歩きはじめ ミレーによる |

とにかく酒か煙草か、何かが必要だった。僕は回りに目をくれず美術館つきのカフェへ足早に向かって、昼前の閑散としてだだっ広いカフェのテーブルに腰掛けた。しかし一体僕は何を見ていたのだろうか。正午直前となってカフェは急速に人で埋まり出し、少なくとも僕には楽しげに見える周囲の人達をぼんやりと眺めながら考えた。一体僕は何を見たのだろうか。メトロポリタン美術館のカフェは広い。喫茶テーブルにぐるりと囲まれた中央は一段低い広場になっていて、そこに真白なクロスの掛かったテーブルが幾つも並んでいる。正午を過ぎて昼食を取ろうとする人達で徐々に埋まって来た。まるで桟敷の下のオーケストラの入場のように見える。そうしているうちに次第にいても立ってもいられなくなって、席を立って再びあの絵を見に行った。それにしてもすっかり気は落ち着いたのだ。今度見るときはきっと僕は衝撃の中に黄金を見い出すだろう。恐ろしげにそびえる黒い糸杉の中にきらきらと輝く宝石を見つけるだろう。そして地上にバラの群がり咲くのを見い出すだろう。

再び絵の前に立った。相変らず荒削りな空に巨大なずっしりと重たい糸杉がそびえ立っている。結局僕は最後まで、この絵から愛情や幸福感や感謝といった人間的感情を掴むことができなかった。いくら努力しても糸杉は寸分たがわぬ姿で絵の中に立っているだけなのだ。それでは、彼の絵についてよく言われるように、不安や狂気や熱狂を突き付けられていたかというと、そんなものはどこにもないのだ。それは、僕には、何か途方もなく古い感情であるように思われた。宗教や芸術が発明されるより以前の、我々が原始人と呼んでいる前人類の記憶としか言い様のないものだった。その昔、何らの武器も、合理的解釈能力も、気晴らしも慰めも持たずに、この強大な自然を征服するべく運命付けられた人間は、一体どんな目でこの自分の存在を脅かす自然を見ただろうか。人類が動物達から引き離され、代わりに手にしたのは理性という未だ何の力も持たない代物であったが、このちっぽけな武器だけを持たされて放り出された人間達が、自然と相対して一番始めに抱いたのは恐怖心ではなかっただろうか。しかし、現代人にとってこの恐怖を想像する事は易しい事ではない。何故なら僕達の祖先の記憶は数十万年かかって脳の奥底に幾重にも塗り込められてしまったからだ。その昔、原始人達は自然の脅威に対する恐怖から自然の中の大木や巨岩を偶像として祀り、それが神という概念の始まりであり、信仰の起源であった、という説は誰が成したものか知らないが、現代人がこの説をいかにももっともらしい説として想像できるという事情の裏にはある種の鈍感さがある。その訳は、古代人の抱いた自然に対する恐怖心を、現代人の抱きうる恐怖心に投影してしか想像できない処にある。恐怖という感情を、実際に恐怖を感じることなく、恐怖という言葉で客観化し、翻訳して理解するという能力を、僕達は長い年月をかけて発達させてきた。すなわち僕達は、剥き出しの恐怖心というものに翻弄されぬよう幾重にも守られているのだ。しかし、そこにはまだたくさんの穴が開いている。そして、時々その入り組んだ穴から古い古い感情が鮮やかに吹き出してくることがある筈だ。

恐怖心というプリミティブな感情は生理的な反応と密接に関係している。何故なら、ある対象に対して抱く恐怖心は、その対象に対する具体的な警戒の印であって、そのために生理は肉体を緊張した警戒状態に置かねばならないからである。理性によってはっきりと演繹できない生理的反応というものは、それが理性で分解できないものであればあるだけ、より古い原始的な感情をその起源にしているものと思われる。そこで、このゴッホの糸杉であるが、これは理性的に考えて、この絵の表面的特徴の中に、人の恐怖心を煽ったり、得体の知れない生理に訴えたりするところは見当たらないのである。この絵で恐らくもっとも常軌を逸している表現は、真黒い質量を持った大きな糸杉の塊を執拗な筆致で塗り込めた処にあるだろう。僕はこの塊の中に渦巻く暗い情熱を、情欲に、キリスト教の内部に渦巻く本能から吹き出す欲望に見たてた事があった。しかし、この絵を見て僕がどうしようもない感情を抱いたのは、この糸杉の塊ではなく、その後ろに広がる空であった。この輝きのない三日月のかかった空は、青緑色と薄いピンク色で塗られているが、特に常軌を逸した表現とは思われない、にも係わらず何故か耐えられない印象を与えるのである。これはどうやっても理性で分解することはできなかった、無理なのだ。それは限りなく生理的現象となって襲ってきたのである。僕はしばらく眺めた後、想像で、この絵の中からこの巨大な糸杉を取り去ってみた。すると後はあの空が広がるのみとなるが、これは耐え難いものであった。そして結局僕は、この風景の中にあってこの糸杉は是非とも必要な物体なのだという事に気が付いた。

ゴッホはその書簡の中で、糸杉について、『それは青を背景にというよりむしろ青のなかで見なければならない。ここの自然を描くためには、どこだってそうだが、長い間自然のなかにいなきゃならない』と言っている。この文面からは、青すなわち空をバックにした糸杉の色彩とデッサンの画家的計量だけに留まらず、空のなかにある糸杉のその内奥に隠された意味を明らかにしなければならない、という意味が読み取れる。こうして解説してしまうと評論家的なきれい事に聞こえるが、評論家的言辞が流通する人々の中央の生活からまったく隔離された、ここ南仏の田舎の自然に囲まれた精神病院に暮らす彼にとっては、これは切実な問題なのであり、絵を描く以外日がな何もすることがない人間にとっては、ほとんど唯一の関心事なのである。確かに彼の文面そのものはきれい事に聞こえはしない、それはむしろ謎めいた言葉に聞こえる。青のなかで見る──僕はこの出来上がった昼間の糸杉の絵を前にして、この言葉の本当の意味が分かるような気がした。すなわち、空と糸杉は並んで調和する同質ものではなく、この糸杉はこの空の恐怖を覆い尽くすためにその中に置かれなければならない何物かである、という事である。それはまさに、原始人が大木や巨岩を崇めたのと正確に同一の意味として僕の眼に映ったのだ。

何故そのような感じがするのか、その理由は分からないのだが、恐らくはっきりしていることは、この絵の風景には『人間』が感じられないという事だ。西洋の絵画の歴史の中で画家達は、神々や人間達の物語の舞台となる自然の風景を様々な形で描いてきた。ある時は、その自然の親しげな風景がその中で行なわれる物語に注釈を加えたり、その主要な意味を明かしたりしてきた。ジョルジオーネのビーナスの後ろに広がる沈黙した自然はその奥底を決して見せぬ女性の心の謎や迷路性を語っているようでもあり、クロード・ロランの海辺の夕陽はそこを散策する人々の心を結び付けているようでもあるし、ブリューゲルの描いた北欧の自然には農民や狩人が広大な土地の中に見え隠れしながらそれぞれの生活を生きているし、ゴヤの雲り空は不自然なほど異様に明るく光っていて、変哲ない光景に潜む狂気を描いているようでもあり──他に幾らでもあるが、これらの絵に描かれた自然はいつでも人間と何かを共有して来たように思える。

-s.jpg) |

|

|

| ジョルジオーネ | クロード・ロラン | ブリューゲル |

|

| ゴヤ |

西洋絵画が遂に風景から人間を追い出して、その、人間の介在しない純粋な自然の意味を明かすことに専念し出した印象派絵画に至っても、この脈々と流れてきた西洋の自然に対する精神は少しも変わっていなかったように見える。モネの絵に現われた純粋な光の見せる一種非人間的な光景も、セザンヌの絵に現われる緊密な構成美や、スーラの点描に見られる様式美にしても、そこから感じられるものは画家という人間である。かつての絵画の主題は、自然の中で繰り広げられる人間達の物語であったが、その人間達が画家自身に代わり、画家達は実際に自然の中で画布の前に立ち、絵筆とパレットを持ちこれを塗り続ける。出来上がった画布の上から人間は消えたが、あたかも古典絵画の画布の中で活躍する人間達が彼らを取り囲む自然と何かを共有しているように、印象派の画家達は自分を取り巻く自然と何かを共有し、その体験を画布の上に記すのである。したがって、印象派の絵画は、自然をそのままじかに写したものではなく、画家と自然の間のある交感を表現したものなのだ。つまり、古典絵画における登場人物と自然の関係が、画家と自然の関係に移行しただけで、古典主義に基づく当時のアカデミズムに抗して興った印象派においても、その芸術上の精神はヨーロッパの古典芸術と同一だったのだ。

|

|

|

| モネ | セザンヌ | スーラ |

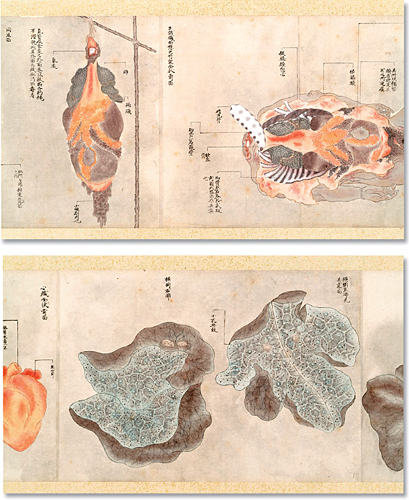

そんな中でこのゴッホの幾つかの画布は、そこに人間を感じさせず、驚かされる。すなわち以上に述べた西洋の伝統からまったく逸脱しているように見えるのである。奇怪な符合であるが、僕は彼のこの画布と近親のものをあげておく。以前、ヨーロッパと日本において描かれた人体解剖図を収集した画集を見て、日本のそれが、あまりにも西洋のものと感触が異なることに非常に驚き、江戸時代に実際に死刑になった罪人を解剖して行く様を描いたこの解剖図を毎日のように眺めていた事があった。それは、和紙の上に薄い墨と絵の具でさらさらと描かれた水彩画であり、無名の絵師によるものである。手足首を落とし、皮を剥いで肉を切り、内臓を露出させた塊が、木の柱に縄で吊るされた処が描いてある。この表現は衝撃的であった。日本画の伝統では、人間達の登場しない自然の風景を描くことは通常の事である。例えば、この解剖図を描いた絵師も、他の機会には、その同じ筆で山や川や桜を描いたであろう。しかし注目すべきは、例えば美しく咲き乱れる桜を描く筆致と、この人肉の塊を描く筆致がまったく変わらないという事である。描き方のテクニックという意味では、西洋においても正確に同一のテクニックをもって、この解剖という題材を絵にしているのであるが、ここで言いたいのはそこに流れる精神であり、日本の絵師は自然と人肉塊の間に全く区別の要を認めていない。いや、西洋においても解剖図に特別な区別を行ってそれを特殊なものとして完成させている訳ではないが、西洋の画家は、目の前の人肉に対し、人間の言葉で対話し、理性で働きかけ、これから描こうとする人肉を、様々な形の観念で要約し、それをもとに画布を塗り始める。彼が表現しようとしているものはこの観念であり、それは例えば、解剖された死体の肉や骨や内臓を色彩と線の調和という目的に沿って整理し再構成したり、さらにこれを風景の中に立たせてあたかも生きているように扱うといった図式的興味や、とっくに死んでいる解剖された人体に表情を持った生きた首をすげかえることにより醸し出すエロティシズムであったり、あるいは残酷趣味、グロテスク趣味、その他すべて人間が人為的に抽出したある心理の形である。こうした言葉によって外的なものに変化させられた観念をもとに製作する画家には、人肉との対話は終わったのだという安心感がある。彼は人肉を目の前にして絵筆を動かしているかもしれないが、彼の前のそれは既に画家という人間の中で完全に外的なものに変化させられている。人肉との対話はもう終わったのだ。後は会話の結果を画布の上に実現するのみである。人肉はもう彼を悩ます事はない。

|

| 江戸の解剖図 |

それでは日本の場合はどうだろう。恐らく解剖の技術そのものがまだ十分発達していなかった当時においては随分と長時間に渡って悪戦苦闘したと思われるが、解剖が始まってから終わるまで絵師は常に目の前の人肉に悩まされ続けている。それは果てしなく続く悪夢に似ている。この絵師は、自分の製作の対象である人肉をあらかじめ観念によって外在化するという安全な手法をまったく持ち合わせていないのだ。もしこの当時の日本の絵画というものがその技術において取るに足らぬほど稚拙であったなら、その稚拙さと対象に対する剥き出しの交感は、ほどよく補い合い、単なる混乱に終わったであろうか。しかし日本の絵師は長い伝統に基づく完全な絵画技術を身に付けていた。彼は絵筆を取って人肉を見つめながら和紙に向かい、ただ無心でその光景を写し取っている。そしてこの人肉という奇怪な対象は、彼の持つ確かな技術によっておのずとある形として紙の上で抽象化されて行く。彼は、観念など入り込む余地もない純粋な絵画技術に頼んで人肉を自動的に絵に仕立て上げている。それは観念を技術によって表現するという西洋的図式とは一切関わりのない方法である。出来上がった解剖図がそれを見事に証明している。

これを見る者は、もう描かれた人肉が外部なのか内部なのか分からない状態になってしまう。すなわちこれを見る者は、これを外的なものとして自分と切り離して安心することができない。観察者と対象という図式が応用できない何物かなのである。見ている僕の肉体も、死刑になって首を落とされ切り刻まれる死体も、その下の土も、木に吊るされた肉塊の回りに吹く風も、空も、木々も、草花も、およそあらゆるものがすべて同一のものであるという一種異様な感覚である。こういった人間と自然の一体感、あるいは生きている人間は死体という段階を経て自然へと連なっていると考えるならば、生と死と自然の一体感に、心理的なものは何もない。僕達日本人の先人達は日本的情緒というものをそのように感じて来たはずなのだ。西洋の伝統によって撹乱された我々現代日本人は、この日本的情緒というものを多かれ少なかれ西洋産の美という観念と混同してとらえるという感覚的錯誤を犯している。古い日本人にとってこの日本的情緒は生活の基盤であり、前提であり、彼らの生活はその思想と一体であり、合理的で簡素であった。生活そのものが西洋的になってしまった我々現代人にとって日本的情緒の剥き出しの本当の姿は実は非常に危険なものなのではあるまいか。時々僕はこの日本的情緒というものに予告もなしに遭遇し、慄然とする。僕の中に流れる日本人の伝統が突然目を覚まし感覚を揺さぶるのだ。

◇

さて、ゴッホの絵に戻ろう。僕には彼の描いたこの昼間の糸杉の絵が、江戸時代の絵師による解剖図にむしろ近親の精神を見付けるように思うのだ。ゴッホの糸杉の表面的特徴は厳密に西洋絵画の正しい伝統の延長にあるのだが、実に奇怪な事に、その内奥にはこの日本人の精神が現れている。すなわち、先に述べたように、西洋的精神風土の中で遭遇する日本的情緒の剥き出しの生の形というのは、ひとつの大きな危険である。それは西洋の精神のあり方と全く異なる形を人に強要するのである。その危険は恐怖を伴う悪夢に似ている。

それにしても、日本の浮世絵が当時のフランスの印象派の画家達に強い影響を及ぼしたという事は非常に良く知られた事実であるが、僕はその筋書きの中にいつでもフランスの民族性に基づいた文化搾取の精神を見て取り、それゆえにこの日本に対するエキゾチズムにあって彼らが自分達の精神を微塵も変更せずにこれを吸収した彼らの健全さを思った。しかし、ゴッホというこの風変わりなオランダ人は他の印象派の画家達と何か決定的に異なっている。彼は、自分の触れた対象がその奥底に持つ精神とじかに交感する能力を持っているように思える。彼がイエス・キリストに対する時もそうであった。彼は何かその対象の最も深い何物かを明るみに出すのである。ゴッホが、パリからアルルにかけて日本に非常に憧れていたことは良く知られているが、サンレミに移り、彼はそのいちばん奥に隠された精神を期せずして一枚の画布の上に現わしたような気がする。その後、オーヴェールへ移り住み、短期間に多くの画布を残して彼の人生は突然終りを告げるが、このオーヴェールで描かれた絵画はまさに、この人間の居ない自然が、彼の画布の主要な性格であったように思う。