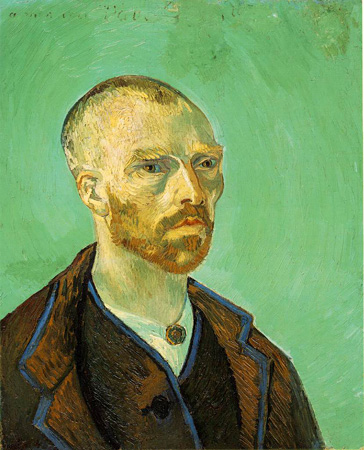

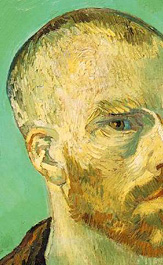

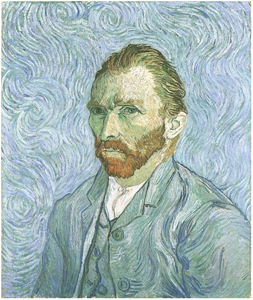

ゴッホが、十年という短い画業の間に、三十点以上にのぼる、多くの自画像を残した事はよく知られている。それら自画像の一つの自画像の顔は、他の自画像の顔と似ていない。同一人物を描いたとは思えない程、多彩なニュアンスをそれぞれの自画像は担っている。ゴッホの顔写真は、二十歳当時の粗末なものが一枚あるきりで、どの自画像が本当の彼の顔だか分からぬ──とは言うまい。無造作に撮られた写真ほど本人に似ていないものはないからだ。それに対して、画家の描く肖像というのは、人間の顔の上に現れる表情が、その人物の特徴的で主要な性格や思想を現す瞬間を把握し、その様々な表情の断片を、誇張し、あるいは抑えて、調子を整え、総合する事によって出来上がる。ゴッホの自画像が互いに似ていないというのも、職業を転々とし、画家になった後も安定、安住する事の無かった彼の人生の諸相を現していると考えた方がよい。ならば、彼の自画像に耳を傾ければ、それが、彼の精神の内奥を語り出し、運命の予感を仄めかすとも思えるのだ。一枚の自画像から話を始めようと思う。それは、アルルの夏の終わりに描かれた、『日本の坊主のように目のはじを釣り上げた』画家の肖像である。

僕が実物を見たのは、ハーバード大学フォッグ美術館所蔵による、印象派・後期印象派展においてであった。美術展は充実しており、マネから始まって、フォーヴのマチスやヴラマンクに至るまで、ほぼまんべんなく画家が網羅され、しかも作品の質も高く、年代順に並べられた作品は、印象派の概括された姿を正しく伝えていた。ゴッホの作品は、この自画像一点だけで、順路のほぼ中央あたりに掛けられていた。僕の持っている複製は粗末なもので、くすんで汚れたような色調の中の画家の肖像は、一種陰惨な感じを与えるものだったが、実物は、恐ろしく明快な色の塗られた、途方もなく明るく輝く絵であった。色彩は美しい──確かに印象派の、そして印象派を越える予感を秘めた光に輝いているが、彼自らが坊主と称した囚人じみた顔のデッサンは、この輝かしい色彩と、どう折り合いを付けようというのか。モネにせよセザンヌにせよ、デッサンと色彩と主題は、画家の眼と技術の鍛錬によって、画布の上に、ある感覚となってひとつに収斂され、完成されたタブローとなるのだが、ゴッホの絵には、至る所に奇妙な断絶がある。この自画像においては特に、デッサンと色彩の間の断絶は埋め難く、まず不可解な絵として眼に飛び込んで来る。

展示場を見回して、同時代の画家達の絵の中で、ゴッホの自画像を眺めてみる──それにしても何と孤立した自画像だろう。やはり、ここに、何か特殊な、異常なものが現れているのを疑う事はできない。この美術展に展示された、印象派の多くの画家はもとより、ゴッホの影響下に生まれたフォーヴの画家達──原色を装飾的に配置するマティスも、チューブから絞り出したままの絵具をなすりつけるヴラマンクも、デッサンを酔っぱらったように捩曲げるスーティンですら、ゴッホのこの一枚の自画像と並べてみると、あまりに正常なのだ。ここで言う正常の意味は単純だ。例えそれが如何なるものであろうと、自らの絵画が到達すべき表現の形に向けて、諸技術が集中されており、作品から、ある性格や思想を持った表現者の姿が、ごく自然に浮かび上がって来る事である。ところで、ゴッホの残した膨大な書簡を読むと、絵画の到達すべき境地と絵画技術に関して明確な考えを持ち、表現に対する果てしない憧憬を抱いた、先の意味で言えば正常な画家の姿が浮かび上がる。にも関わらず、ゴッホの絵画は、どこかが決定的に分裂している。絵画はどこかでゴッホという人間を裏切っている。何故そのように見えるのだろう。………

この自画像は、ゴーギャンがアルルのゴッホの家へやって来る前、当時生活を共にしていたゴーギャンとベルナールの自画像と交換する目的で描かれたものだ。真夏のアルルの真上から照りつける太陽の下で、膨大な量のカンバスを恐るべき速さで、まるで脅迫されるかのように描き飛ばしていた、ひと夏の激しい労働が終わった。時は今や秋である。彼は、夏の太陽の下で収穫した豊富な色彩を、叙情的な、あるいは一風変わったモチーフに向かって解き放った。大熊座の輝く夜のローヌ河の夜景のコバルトブルーが、赤と緑に蹂躙された夜のカフェの黄色のぬかるみが、寝室の交錯する面に配置した花束のような色彩のシンフォニーが、この季節に次々と完成する。そんな中で、この自画像は、印象派の永遠の仏陀を象徴する像として描かれた。一方、ゴーギャンの自画像にはレ・ミゼラブルという副題がつけられ、こちらは、社会から無用の者と疎外された印象派の一画家の肖像であった。この、どちらも一種異様な雰囲気を発散する自画像の交換が、ゴッホとゴーギャンの共同生活の前触れとなる。

ゴッホの自画像の背景は、ずっと後、オーヴェールで彼が盛んに使うようになる、白を大量に混ぜた薄緑色で塗られている。一面に荒っぽく塗られたこの色からは、徹底的に何のニュアンスも感じられない。いつまで見ていても無駄だ。ただ明るい、それも極端に明るい、およそ肖像画の背景としては最もそぐわないとしか考えようのない色があるだけである。その色の中に奇妙な人物が居る。独得なデッサンである。彼は、弟への手紙の中で、「日本の坊主を思わせるために目のはじを少し釣り上げた」と言っているが、彼の絵筆は何かしら別のものを描き出してしまう。僕は長い時間見てようやく気が付いたが、この顔の右の眼と左の眼は、全く異なる性格を以て描かれているのだ。右側の眼を隠して見てみると、悲痛な殉教者のような眼を持った、悔悟の念に沈んだ人物が浮かび上がって来るが、反対に左側の眼を隠すと、冷酷で不可測な眼を持った殺人者が現れる。殉教者にして殺人者、これがこの奇怪なデッサンの秘密ではないか。そして、僕にはこれが、ゴッホとゴーギャンを待ち受けている、あの悲劇的な破局の予言であるかのように思えるのだ。しかし、ゴーギャンとの生活へ入る前に、パリで新興の印象派の画家達と交流する前の、ゴッホの画業に目を向けてみよう。

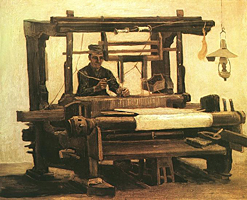

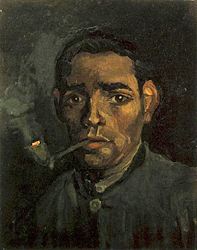

ハーグ、ドレンテそしてヌエネンと、オランダの田舎を渡り歩いたゴッホの、画題は貧しい労働者達であり、主題は悲しみであった。くすんだような画布の上に繰り返し現れる、農民、職人、工夫、そして彼らの日々の生活の背景となる家屋、教会、寒々しい屋外の風景──それらの姿の底には、皆、一種独得のもの悲しさが流れていて、それらがたったひとつの憂欝な主題で出来上がっている事を人は悟るのだ。沈黙の裏に隠れた悲嘆、打ち解けることのない孤独、疲労した体を引きずる足どりが、崩れかけたような家の暖炉の傍らで針仕事を続ける、農婦の静かな眼差しの中に映るのを見る時、ゴッホの筆は動き出す。オランダで描かれた彼の絵はなぜか皆、冬を連想させる。オランダの冬を過ごした者なら誰もが知っている、あの、灰色の空の下に荒寥と広がる沈黙した大地と、冷えきった空気の静けさとの、一種生理的とも言いたくなるもの悲しさが、ゴッホの絵の中に流れている。この未だ無名の田舎の貧乏絵かきは、農夫達が寒い冬の日に働きに出る時、自らも家を出て、画架を冬空の下に立て、こんな風に考える……「天気や季節の移りについての感情では、貧しい人と画家とは共通したものを持っていると思う」──しかしこれが一体画家の言葉と言えるだろうか。

オランダ時代のゴッホの考えによれば、デッサンは、対象の形の言うに言われぬ調和であると同時に「雪の中で人参を抜いていなければならない」。自分の目に、冬の畑で仕事をしている農夫の姿が写っている。空を見上げて「今日はまたやけに寒さがこたえる」と独語する農夫は、また彼自身の姿でもある。彼は農夫と共に、日々の労働に容赦なく進入して来る自然の厳しさを生理的感触として経験するのだ。鉛筆が動くより先に、彼の脳裏には、耕す農夫の影像が素描されている、それは一刻も早く紙の上に線となって現れ出ようと待っている。農夫が鋤を引き始めれば、彼の鉛筆も動き出す。線が引かれた途端、線の調和という問題と、容易に言うことを聞かない手の不器用との闘いが始まり、それは飽く事なく繰り返されて、遂に彼の頭の中の影像は、調和という問題を解決しながら、紙の上で現実となる。彼は紙の上で鋤を引いたのだ。色彩についても彼は同じ考え方をしていた。調和した色彩であると同時にそれは、掘りたての馬鈴薯の文句ない土色でなければならないと言うのだ。このゴッホという徹底した実行家は、農夫や工夫達の生活をそのままの形で真似る事でその信念を育てた。

こうして、馬鈴薯を喰う人々という絵が出来上がる。ゴッホはこの絵をオランダでの仕事の集大成と考えていた。「同じものを何枚でも描ける──文字通り空で描けるのだ」と彼は言う。労働と自然についての信念が、画布の上に余す所なく表現され定着したという事だ。デッサンも色彩も、彼の強烈な、表現に対する欲望に隷属し、湯気を立てるじゃがいもを囲む農民達は節くれだち、醜く誇張され、顔は掘りたての馬鈴薯の肌色と人参の紅で塗られ、衣服は耕された泥の色に塗られ、食卓は憂欝な灰色の空に僅かに覗いたくすんだ青空のように鈍く光る。それは旧約の昔から変わらず、労働に始まり眠りに終る単調な日々に黙々と耐えてきた農民達の平凡な一風景だ。貧しい食卓を毎晩照らす、たった一点明るい黄色で塗られたランプの炎は、来世の救いを語っているのだろうか。………

痛ましい光景だ。これ程真剣な農民画は、彼より先に描かれたことはなかったし、恐らくこれから後もあるまい。この真剣さは、これを見る者に、絵を見るか、さもなくば目を背けるか、どちらかひとつを強要しているように思われる。僕は、聞こえる限りの事を聞き取った次の瞬間、目を背ける。この絵は、画家の大きすぎる情熱が苦しまぎれに産み落とした告白なのだ。自らも農民達と同じ運命であろうと願う気違いじみた欲求が、この常軌を逸した絵のたったひとつの主題なのだ。そして、この絵に決定的に欠けているのは、画家という職業だ。画家を志す前、かつてボリナージュの炭坑へ見習い説教師として単身赴いたゴッホの鉛筆は、重い石炭袋を背負う炭坑夫の列を前にして反射的に動いたが、それと同時に彼がどうしてもしなければならなかったことは、自らの顔に炭を塗り、貧しい炭坑夫に自らの最後の食料を与え、犬のように土間で眠ることによって、彼らの生活にまで自分を引き下げることであった。そのとき彼の眼の前にある現実は、絵画のモチーフであるより先に、自らの行動と思索のモチーフであらねばならぬことを彼に強要した。ならば、何故絵など描く必要があるのか、そして、画家とは一体何物だ──彼はしばしばそう自らに問わなかっただろうか。その後、オランダへ移り、画業を始めても彼は少しも変わっていなかったのだ。

後年、ゴッホはサンレミの療養所で、独房の窓から夜明けの野原を長い時間眺め、そして考える、

「ドービニーやルソー達はこんな風景を描き、その融和、その偉大な平和と荘厳を一分の隙もなく表現し、しかも同時に身にしむ秘やかな己の感情を付け加えた」

バルビゾンの画家達の風景画はまさにそういった魅力で人を引きつけるが、オランダで悪闘しているゴッホの自然に対する感情は、もっと直接的で生理的なもので、それは、土に直かに触れる感触と切り離す事ができない。彼の眼は、日々、容赦ない自然と悪闘している労働者達に向い、それは共感を通り越し、彼らと何かを共有することを彼に迫った。その感情は秘やかなものにはならなかった。世間では、他人と何かを共有するという事は、考え方や感情が全てにおいて一致するという事は有り得ないという前提から、寛大と許容とを伴う駆引きのもとに成り立つという事を、彼が知らぬはずもなかったが、ゴッホにはそれは曖昧な基盤と映った。彼の観察眼は知っていた、しかし彼の人格は強行した。この徹底した態度が彼を矛盾へ追いやった。つまり彼は画家である必要がなかったのだ。しかし、秘やかな己の感情──それは画家のものでなければならなかった。

バルビゾンの画家達の中でも、ミレーは、農民の生活を描いて、優れた作品を多く残している。ゴッホがミレーを非常に尊敬していた事も良く知られている。ミレーは画家であったが、実際に畑を耕す農民でもあり、妻子の生活を支える父親でもあった。ゴッホは、画家であって、同時に農民でもあったミレーの生活に、どれ程あこがれただろうか──ゴッホにはそれが最後まで真似できなかったのだから。同じ農民の生活を描いたゴッホとミレーの異なる所は、その当時、ゴッホという生活人を画家という職業が未だ覆い尽くすことができなかったのに対して、ミレーは画家という天職に安らった正真の画家であったという所にある。ミレーの描く農民もやはり、一生涯を土に縛り付けられて生きる農民に対する徹底的なペシミズムに溢れている。

晩鐘という有名な絵がある。この絵に一種のロマンチシズムを感じる者は感じるであろうが、それが常に、他者としての共感に留まることははっきりしている。頭を下げる農夫は、ロマンチシズムなどという精神の贅沢や感情の浪費とは徹底的に無縁だ。彼らが聞いている鐘の音にはどんな言葉も入り込むことができない、彼らはただ沈黙によってその音に答えているのだ。悲しみや喜びといった常に動いて移ろい易い感情とも無縁であり、すなわち感傷というあいまいなものが入り込む余地もない。それは農民という運命に対する、神から与えられた宿命に対する、無条件の服従なのだ。運命を受け入れた者が、如何に、大地に根をはった堅く上質な樹木のように確固とした動かしようのない姿をとるか──この絵はそれを語っているのだ。そして、その有欝な主題が、なんという、美しく優しい筆致で描かれていることか。画布一杯に広がっている詩情はミレーのものだ、ミレーという画家の持っている秘やかな己の感情そのものだ。しかし、ゴッホの絵にはその詩情が欠けている。絵は主題だけで出来上がってしまっている。

ミレーの描く農民達の顔を見ると、その眼は何故かみなぼかされて、眼付きが描かれていない。彼らの眼は内側を向き、そのまま大地に注がれているのだ。オランダでゴッホが描いた農民達には、はっきりと眼が描かれている。どこを向いて、何を見ているのか分からぬ眼付きだが、その眼は異常な程、断言的な光を発している。しかし、何かを断言しているのが当の農民ではない事はすぐに気が付く。断言しているのは画家の方だ──この人を見よ、と。ゴッホは自らが、農夫のように自然と悪闘しながら労働する者である事を、苦しみと悲しみを沈黙によって耐える者である事を渇望したのだが、結局彼にできたのは、暗く愚直な、あまりにも真面目なその情熱を身の内に燃え上がらせながら、絵筆を鋤に、絵具を土に、画布を大地に、貧困を寒空に、気違いじみて取り違えようとする努力を続ける事であった。

馬鈴薯を喰う人々を描きあげてほどなく、彼はオランダを後にしてアントワープへ移り、すぐにパリへと向い、弟テオとの同居生活を始める。それまで孤独な生活を送ってきた彼が、綿々と書き続けてきたテオへの手紙は、当然ここで途絶えている。したがって、二年間のパリでの生活がどのようなものであったかを知るには、回りの人達の証言によるほかない。パリへ来るまでは、芸術に関する彼の言葉を聞いてくれる人間はただひとりテオだけであった。それも手紙を通してであった。ここパリでは、当時アカデミズムに抗して興った印象派の画家達が、そしてこれを排除しようとする保守的で頑迷なブルジョワ達がひしめき合い、そして画廊から居酒屋までその舞台に事欠かなかったので、彼はしばしば我を忘れて絵画技術や、将来の芸術についての議論に没頭した。

同時に、貪欲に印象派手法を吸収し、色彩の組み合わせと補色の効果に関する彼の考えは、ただちに画布の上で試され、失敗をものともせずに描きまくり、結局膨大な量の習作が残った。パリで描かれた画布はすべて、次のアルルで完成する作品のための習作であるかのように見える。当時の彼の言葉は非常にしばしば彼の技巧を越えてしまう。せわしなく忍耐力の足りない点描を使って、黄色の上に紫色を、緋色の上に緑色を重ねた補色を多用したタッチは、調和というよりは混乱しており、時にはどぎつ過ぎるほど色彩をきしませるかと思えば、次の瞬間には力なく単調になってしまう。恐るべきは、その馬鹿正直と言ってもよい大胆さであろう、彼はいささかのためらいもなく突き進んで行く。

いずれにせよ、画布の上は色彩で溢れかえり、彼の絵画はパリでの生活を境にして一変した。ではゴッホという人間はどうなったのか。確かに、パリでの二年間で、彼の将来の絵画の目標と方向に関する思想は出来上がった。そしてそれを現実に形にするための絵画技巧に関する訓練も重ね、身に付けた。しかし、この大都会パリには、その思想を着実に実行に移すのに必要な孤独が足りなかったのだ。酒と煙草、不節制な生活、刺々しく苛立った神経、議論で酷使した頭と、知らずして消耗した肉体、こういった都会に付きものの疲労は、彼が理想としてきた労働者の生活から最も遠いものであった。こうした生活を二年間続けた彼はその限界に達したのか、まさに、『頭はぼうっとして体じゅうの血が止ったまままったく動こうとしない』自身を見いだしたのだった。とうとう彼はパリを出て、南仏のアルルへ移る決心をする。

彼を迎えたアルルは未だ冬、雪に閉ざされ、彼は疲れた体と共にアパルトマンに引き籠ったのだったが、やがて雪が溶け始めると南仏の夏は急速にやって来た。空が青緑色に澄み渡ると、南の国の太陽は輝きを増し、土地の風景を一変させた──木々の葉は薄緑色に、幹はオレンジ色に輝き、あらゆる色彩を持った花が続々と咲き、広い大地は大きな色面で色分けされたように広がり、公園も、果樹園も、裏庭も同じ太陽に照らされて色彩で溢れかえる。街中にはイエローオーカーの壁に緑色の窓を付けた家々や、赤と緑で装飾されたカフェが並び、そこをミルクコーヒー色をした南仏の女達が歩き、果ては、変哲のないほこりっぽい室内の風景が、窓から差し込む光でまるでベラスケスの絵のように浮かび上がって見えるのだった。ここ南仏では彼を取り囲むおよそあらゆるものが、色彩で構成された画布の上で完成されるのを待っている。理性を酷使して作り上げた芸術観は強靭な信念に変化し、都会の生活で蓄積された不健康は南仏の太陽の下で跡形もなく蒸発してしまった。そしてここには仕事に没頭するために必要な心地よい孤独があった。もう誰も邪魔するものはいない。

彼は初夏の果樹園をバラ色からクロームイエローそしてライラック色に至る色面にバーミリオンやビリジアンのアクセントを加えた色彩で塗り潰し、サントマリーの海辺で緑色のあらゆる色価を見い出し、素朴な田舎の風景を塗り絵のように色分けして描き出し、そして遂に、あの種蒔く人にとりかかる。彼にとってこれは思想的な、完成されたタブローとなるはずのものであった。オランダ時代に彼が追い求めてきた、旧約聖書的な農民の運命としての種蒔く人の思想をそのまま継承し、これを、色彩を耕す農民としての画家的な種蒔く人として、色彩で埋め尽くされた画布の中に再び登場させることであった。掘り返され、耕された土くれは、これから育ち、実り、収穫される、数々のタブローを生み出す彼のパレットの上に絞り出された絵の具のように、黄色からすみれ色、土色から緋色に至るごったがえった色彩のぬかるみである。ミレーからデッサンを取った種蒔く人は、今しも水平線から姿を現したクロームイエローの朝の太陽の光を受けて、色彩にまみれながら着実に自身の仕事を続けている。この、彼のあり余る理念をそのまま絵にしたような色彩のぬかるみから一体何が実るのか僕達は知っている。やがてあらわれる数々のタブロー──アルルの爆発する色彩の幕開けだ。

朝早く目を覚まし、画材と画布を抱えて家を出る彼は、もうオランダでのように、共に働きに出る農夫と自分が同じ境遇にある、とする自意識を必要としなくなったように見える。画題は至る所に待ち受けている、南国の太陽の光を受けたアルルの姿であり、農民達が、他に目もくれずに自分の畑へ向かうように、ゴッホもまた脇目もふらずに南仏というモチーフを耕しに行く。農夫が畑仕事を自分の職業であると単純に認めるように、彼は自分のするべき事は、立派なタブローを描き上げる事だ、と単純明快に言い切れたはずだ。以前、彼が、農夫は農夫であらねばならぬ、と言った時、それを言っている彼自身が不明確なまま残ったのであるが、今や、全く同じ意味で、画家は画家であらねばならず、そして自分は画家である、と言い得たはずだ。アルル以降の彼の自画像には、以前の自画像に描かれた曖昧な眼付きに代わって、オランダで彼が農夫の肖像に与えたあの断言的な眼が与えられるようになる。かつて、彼は、農民達の単純にして強固な運命を語らせるために、その肖像に言うに言われぬ目つきを与えたのであるが、今や、彼自らの眼が彼自身の運命を語り出すようになる。

さて、今一度、アルルの自画像に戻ろう。ゴーギャンと交換されたこの自画像は、数多いゴッホの自画像の中でも、かなり風変わりなものと言える。この、まったく性格の異なる右の眼と左の眼を持った自画像は、パリで二年間ヴィンセントと一緒に暮らした弟テオが、妹への手紙の中で、ヴィンセントを評して書いた次の文句を思わせもする──「彼の中にはまるで二人の人間が棲んでいる様だ。驚くほど才能ある優しい、精緻な心を持った人間と、利己的な頑固な人間と。二人は代わる代わる顔を見せる」しかし、僕はむしろ、自画像の交換が行われた後、来るべきゴーギャンとゴッホを待ち受けていた運命を想起する。この頃、ゴーギャンを待つゴッホの思い入れには度外れたものがあった。経済的困窮に陥っている同時代の画家達の共同体を作り、経済的にも技術的にも互いに助け合って仕事をし、印象派というこの新しい絵画芸術をひとつの高い境地へと持ち上げ、ちょうど、ギリシャやルネサンスの芸術家達が打ち立てた様な一時代を築くべきだ、という理想に彼は取りつかれていた。そして、南仏の自分の家を、その拠点にしようと考えた彼は、ゴーギャンを頭と目したのだった。一度、この子供らしい考えに取りつかれると、ゴッホはもうそれを早急に実行に移すこと以外に考えることを知らなかった。彼はゴーギャンに宛てて何通もの手紙を書いているが、年上の先輩画家ゴーギャンに対する尊敬の情に加えて、ほとんど挑戦とも受け取れる情熱で、南仏の自分のもとに来るように口説いている。もとより、ゴーギャンは、ゴッホのこんな考えを本気にしなかったので、この誘いになかなか応じようとしなかった。兄ヴィンセントの夢を実現させるべく骨折ったのは、弟のテオであった。テオは、毎月ゴーギャンの絵一枚と引き換えに、二百フラン出すという条件を出したのだ。それでもゴーギャンは確答をなかなか出そうとはしなかった。

この頃ゴーギャンが友人シェフネッケル、テオ・ヴァン・ゴッホ、ヴィンセントに宛てた手紙には、この理知的で不遜な行動家が心中に秘めた考えを色々と使い分けている様が読み取れる。そのひとつは、経済的な困窮に陥っていた彼にとってこの南仏行きの話が非常に有利な申し出だったという打算であるが、なかなか腰を上げなかったのは漠とした不安のせいだ、というもうひとつの彼の言葉は正直なものだっただろう。結局ヴィンセントの一徹な友情にほだされて出かけることにした、と彼は言っているが、むしろ、ゴッホの自画像を受け取ったゴーギャンは、この人物に対し、強烈な好奇心を抱いたのではなかろうか。また、こういう顔をした人物とひとつ屋根の下で暮らすことの危険を彼は十分に予想していたと思われるが、自らを未知に向かって駆り出そうとする冒険心と、世の中に対して自らの影響力を行使できる地位を築こうとする野心は、ゴーギャンにとっては強い、そして危険な誘惑であった。そもそも彼が画家として独立したこと自体が、冒険心と野心に引きずられた結果であった。画家を志す前の彼は、パリの証券取引所で働く将来を嘱望された銀行家であり、妻子と幸福な生活を送る一男性であった。ところがある時、止むに止まれぬ、画家たらんとする情熱が彼を襲い、彼はそれまでの生活を全て捨てて画業に走り、たちまち貧窮し、パリの街角をうろつきだす。一見無謀とも思える行動であるが、彼は、自分が遠からぬうちに画壇で認められ、独自の地位を築き、妻子を呼び戻して再び名誉と幸福に満ちた生活を送ることを常に夢想していたし、実際、そうなることを確信してもいた。彼の中では、冒険のロマンティシズムと計算高い野心は、理性と行動によって結び付いていたのである。

さて、眼の前に有利な申し出がある、しかし行く先には、いま目の前に掛かっている自画像の人物が自分を待ち受けている、彼にはこの南仏行きが、平和裡に終るとは到底思えない。なんらかの破局を彼は予感していたと思われる。しかし、とうとう彼に腰を上げさせたのは、その昔、船乗りでもあったゴーギャンの、未知と危険への誘惑ではなかったか。利害と冒険とは、古くは切っても切れないものであった。利害の伴わない無垢な冒険心などというものは、その後の創作であって、昔は、冒険という危険を犯さずに利害を追求する事はあり得なかったし、利害の伴わない純粋な冒険などあり得なかったのだ。例えば、船乗り達が果敢にも、水平線の彼方に向かって船を出したのも、そこに金銀財宝が待ち受けていると信じたからであった。ゴーギャンという人間は、その古代の人々の香ぐ潮の匂いに生涯あこがれ続けた、やはりたぐい稀れな情熱の持ち主であった。

ゴッホとの間に起きた不幸な事件について人はとかくゴーギャンの冷酷さや打算的な態度を非難するが、安全な場所から事件を眺めて発せられる非難は、少なくとも、破局を自ら呼び寄せるような二人を前にしたとき、まったく場違いに映る。ゴッホに対する過剰な同情心が、ゴーギャンを悪者に仕立て上げるのかもしれないが、それが昂じて、冷徹で傲岸な芸術家ポール・ゴーギャンに対して、純真無垢で不幸な芸術家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホという風になってしまうのはいただけないのだ。ゴッホという人間は実に不可解な人間だ。この実務の才を全く欠いた人物とふた月一緒に生活したゴーギャンは、恐らく弟テオとともに、最も良く彼を知っていたに違いない。交換されたふたりの自画像を比べてみよう。ゴーギャンの絵は、彼自らが言う言葉と確実に平行している。絵の隅に記された言葉『レ・ミゼラブル』、それを受けた彼の言葉、『ジャン・ヴァルジャンの様な顔が、今日まで社会から制約され圧迫され評判を落とした印象派画家を示している』──これが主題である。顔に塗られた色彩は誇張され、色彩の対比は歪められ、ことさらに悲痛な効果を上げようと意図して描かれている。それと鮮やかな対照を成すのが、背景の壁に塗られた黄色と、装飾のばら色の花だ。それは、印象派の永遠の純血を現すものとして、この憂欝な頭部と対比されている。この絵を受け取ったゴッホは、弟テオへの手紙に、その印象をこう記した。

「陽気な所がかけらもない。まるで囚人を描いたかのようだ」

では、ゴッホが送った自画像はどうか。これを受け取ったゴーギャンもやはりこれは囚人を描いたものだと思ったかもしれぬ。なるほど、どちらも囚人の姿には違いない、しかし、ゴーギャンという囚人は自分が何故囚人の身になったかを確実に知っている意識家であるのに対して、ゴッホという囚人は自分が何故囚人であるのか知らされていない囚人だ。こう言って良ければ、生来の囚人だ。ゴーギャンはフランス人らしい意識のもとに、社会についても芸術についても自己との関係において考え、またその関係を見失うようなことはなかった。社会と芸術は、ゴーギャンという人間の中で確実に交差していて、芸術は社会において実質的に力を持つものでなければならなかったし、社会は芸術的に完成されなければならないものであった。従って、彼が自ら入った監獄というものは、常にそのありのままの偽満を彼に明かしたし、彼はそれに敵対し戦いを挑んでやまなかった。彼は、自らのこもった監獄の壊滅を企てる囚人である。ゴッホはどうか。彼は至る所で自分が囚人であることを思い知らされて苛立つ。しかしその実、何の罪で投獄されたのか、そして一体誰が自分を投獄したのかがどうしても分からない。アルルに来るまで彼は、自分は芸術という牢獄に捕らわれているのだと考えていたが、その本当の意味は彼にもわからなかったのだ。

近代的な理知を持ったこのゴッホという男の脳髄には、およそ近代的ならぬ原始的な本能が居座っていて、常に奇妙に震動している。ゴーギャンは、繊細な心情を持った立派な知性の持主と、バイブルに焼かれて燃え立った恐ろしく粗野な情熱の持主のふたりと替わるがわる顔を合わせていなければならなかった。ゴーギャンは、この男の描く絵と、絵画についての彼の言葉との間にある矛盾を解き、論理的一貫性を引き出そうと試みたが、無駄であった。彼はこう追憶している

「彼は、メッソニエをどこまでも誉め上げる。アングルには底の知れない憎悪を抱いている、ドガには絶望し、セザンヌは暖炉職人に過ぎない、モンティセリの事を考えると、彼は泣いた」

彼はゴッホと生活したこの二た月が何年にも感じられたと言っている。アルル滞在の終わりの方になると、ゴッホはひどく粗暴になり、騒がしくなり、かと思うと急に黙り込んでしまうという風になった。この時既にゴッホの精神状態は限界にあり、時々夢遊病者のように行動し、自分のした事を覚えていないのだった。ゴッホの脳髄を支配しようとしている不吉な狂気が、時折、間欠泉のようにその言葉と行動の上に噴き出して来る異様な光景を、彼は嫌でも見せつけられることになる。それは、彼がアルルから引き上げる事をゴッホに告げた後、耐え難い程に、頻繁に、そして奇怪になって行く。例えばこうだ。ある日、ゴッホがゴーギャンに「君は本当に出て行くのか」と聞く。「そうだ」と答えると、彼は黙って新聞の一部を引きちぎって紙切れを渡した。それには「殺人者逃亡す」と書かれていた──こんな風な不気味な交渉が幾度あったろうか。かと言って、ゴッホが尊敬すべき立派な心情の持ち主であることに変わりはない。時折、ゴーギャンは、そんな優れた友愛に満ちた人物とも出会うのであった。ゴーギャンは同情にかられ、この苦しんでいる友を何とかして救い出してやりたいとも思うのだが、ある日の晩、破局は突然やって来る。………

最後の夜、ヴィンセントは剃刀の刃を開いて、道を行くゴーギャンの後を追ったという。既に理性を失ってしまったヴィンセントは、ゴーギャンに殺意を抱く殺人者としてアルルの夜道に現れる。足早にゴーギャンの後をつけるこの男は、目前の単純な目的に集中して他の一切を忘却する、生来からの殺人者のような眼を持っていたに違いない。ゴーギャンに宛てた自画像の右半分にこの男の表情が描かれている。振り向いたゴーギャンの威厳におじけずいたヴィンセントは、そのまま向きを変えて逃げ帰り、黄色い家の一室で、同じ剃刀の刃で自らの耳を切り落とした。切り取られた耳を封筒に入れ、淫売宿の一娼婦に届けたという。自画像の左半分に描かれた苦悩に満ちて、悲し気な眼を持ったこの男は、自責の念で他の一切を忘却する狂信者のごとき純一さで、自らを傷つける。切り取られた耳は、懺悔の明かしであったのか。しかし、許しを与えるはずの僧侶は淫売婦であった。既に教会に失望した彼が、狂おしい程の宗教への渇望の果てに見いだした教会は、淫売宿であったのか。何という陰惨な茶番であろうか。………

このゴーギャンとの間に起きた有名な事件の後、彼は一度目の精神病の発作に襲われ、病院に収容される。訳の分からない哲学や神学を口走る錯乱した意識と、泣きたくても涙も出ない悲しみと苦痛に閉ざされた数日が過ぎた。それでも頑強な彼の精神は徐々に正気を取り戻し、二週間ほどですっかり正常となり退院して、アトリエへ戻って仕事を再開する。この時の様子は彼の弟への手紙から断片的に知ることができるが、これだけの事があった後も希望を失うまいと努力し、身の回りの出来事を描写したり、ゴーギャンとの間に起こったことを思いだして事件の分析を試みたり、精神病を患った自分がこれからどのように生活して行けばよいか考えたりしている。しかし、その底に流れているのは、ゴーギャンが彼を一人残してアルルを去ってしまった後の孤独感であり、どうしても事件の核心を思いだすことができない苛立ちであり、自身の視点を見失うまいと努力しながらもそれをはっきり定めることのできない不安であった。この時点で、彼にとって本当に確かなものは、自らの手で画布を塗ることだけであったように思える。退院直後にアトリエで描かれた二枚の絵は、「レモンと糸杉と手袋」と「たまねぎのある静物」であるが、この絵によって彼は、アルルでの労働によって掴んだ芸術的境地と画家としての技巧がまったく無傷のままであることを、鉄の意志をもって証明した。

アトリエの静かさに対して、アルルの街は騒々しく、一歩外へ出れば、そこでは彼を放っておいてはくれなかった。気狂い病院から戻ってきた耳を切り落とした名もない画家を、物見高い世間が放っておくはずがない、彼がアルルの市民の好奇心と警戒心の入り混じった目に晒されたであろうことは容易に想像がつく。数週間の後、とうとう彼は、幾人かのアルル市民が町長に提出した請願書によって監獄に監禁されてしまう。およそ一箇月間、絵が描けないどころか本も読めない、煙草も吸えないという文字通りの囚人生活に耐えた後、ようやく釈放された彼は、弟への手紙にこう書いた。

「この事こそ、僕の精神錯乱の最初にして、また最後の原因だ。君はあるオランダの詩人の言葉を知っているかい、『私は地上の絆以上のものでこの大地に結び付けられている』、これが、苦しみながら、特にいわゆる精神病を患いながら、ぼくが経験した事だ」

アルルを後にして、サンレミの療養院の独房に自ら入り、二度目の発作に襲われた彼は、間断ない忘我の発作の絶叫の後、鉄格子の隙間から、湿った雪の降り続く自然を白痴のようになって眺める。彼がこの時見た自然がどんな風であったか、誰が知ろう。ようやく理性を取り戻した彼は、弟への手紙でこう語った。

「自然がこんなに心をしめつける様な感情に満ちて見えた事は、決して決してなかったことだった」

彼はもう、一度目の発作の後のように、自らの精神錯乱を言葉によって語ろうとはしなかった。しかし、この当時の彼の絵画を注意深く見た者なら知っている──鉄格子の外に彼は監獄を見たのだ。彼はサンレミの療養所で、囲いのある土地の風景を繰り返し描いているが、療養所という事実上の監獄に重なるのが彼の精神の牢獄であった。このとき彼はようやく悟るのだ。彼の監獄の正体が大地であったことを。その昔、自らも農夫でありたいと願った彼が、その発作の中で繰り返し思い出すオランダの古い古い記憶なのだろうか。大地に縛り付けられた農民に成りきる事を切望した彼は、それが監獄であることを悟って茫然とする。では、投獄したのは誰か。運命か、神か。何という不幸な男であろうか。

サンレミで描かれた、青い背景が渦巻く炎になった自画像を製作した時、彼はこんなことを言っている。

「いま描き終えた明るい背景の自画像をパリ時代の自画像のそばに並べてみたら、あの当時よりもいまの方が健康でしかもずっと健康そうに見えることがわかるにちがいない」

彼はこう言ってもよかった、この自画像をオランダで私が描いた農民の肖像と並べて見て欲しい。正しい健康を有した彼らと私の顔はとてもよく似ていることに気付くに違いない、と。しかし、人々はこの絵から不安と狂気を読み取り、鑑賞はそこで止まる。知らずして異常という範疇にこの不快な絵を放り込んだのだ。これは通常生活を送る者にとって正常な態度だ。狂気との闘いのただ中に居たゴッホにとって正常な態度とは何か。彼にとってそれは、狂気を絵画によって射止める事だった。彼は、表現によって狂気を芸術へと変質させようとする道を断固として拒んだ。ゴッホにとって健康とは、それが悲しみであれ、苦しみであれ、不安であれ、天から与えられた運命としてそれを受け入れる事であった。百姓の顔や体を、野獣のように残忍に歪ませ醜くする、あの非人間的な絶え間ない労働を、農夫が無条件に受け入れるのと全く同じ意味で、彼も自らの精神の病気を受け入れ、そして、言うに言われぬ表情を持った、あの自画像を手に入れた。痛ましい事だ。これは、馬鈴薯を喰う人々に描かれた農民達の痛ましさと何ら変わるところがない。遂に彼は農民そのものになり切ったのだ。精神病という代償を支払って。………

アルルでの別離の後、ゴッホとゴーギャンは二度と会う事がなかった。時折、ふたりの間で交わされた書簡で、ゴッホは最後までゴーギャンに対し尊敬心をもって語りかけたし、ゴーギャンはゴッホに対し友情をもって語った。ゴッホが死んだ時、その作品を世に出すに当たってゴーギャンの行動が変であった事に、ベルナールが口吻をもらしているが、ゴーギャンにとって、ゴッホとの物語はアルルで全て終わった事だったのだ。そしてその思い出は彼にとって大変貴重なものであったに違いない。ゴーギャンはゴッホに対する友情を愚劣な世間のさらしものにするのが耐えられなかったのだ。ゴーギャンとはそういう男であった。ゴッホが死んで、十数年後、ゴーギャンはヨーロッパに永遠に別れを告げ、ヒヴァ・オヴァ島へ渡った。ヒヴァ・オヴァ島で書かれた回想録で、彼はこの不幸な事件について記しているが、自分に対する世間の誤解を解くために書く、と前置きされたこの文章は、飾り気のない、素気ないといってもいい調子で書かれている。世の常識が、この男の不幸を理解するはずがない事は、ゴーギャンにとっては、考えてみるまでもない当り前なことだったろう。だから彼はただ描写するだけにとどめ、一切の解釈を避けた。ただ、事件の顛末の終わりに彼はこう付け加えた。

「ただ、精神病院にいれられて、何ヵ月かの間隔をおいては十分な理性を取り戻し、自分の身の上を理解したり、人も知るあの驚嘆すべき何枚かの作品を、嵐のように描いた人間の、限りない苦しみだけは言っておきたい」

世間から隔絶した南の島のアトリエに孤独のうちに引き籠った彼は、今はないこの男の、遠い思い出の裡に、どうしようもない感傷に捕らわれることがあったに違いない。ピストルによって自らの人生に、自らの手で幕を引いた、このゴッホという不幸な友人に対する愛情、それを思う時に湧き上がる際限のない悲しみと怒りが、僕には手に取るように感じられる。その文章は、これを読む世人に対する大いなる侮蔑を、感じさせるようなものであったが、ヒヴァ・オヴァ島の孤独なアトリエの画架に乗っていたのは、アルルのゴーギャンの肘掛け椅子に、ひまわりの花を乗せたところを、描いた画布であった。

僕が実物を見たのは、ハーバード大学フォッグ美術館所蔵による、印象派・後期印象派展においてであった。美術展は充実しており、マネから始まって、フォーヴのマチスやヴラマンクに至るまで、ほぼまんべんなく画家が網羅され、しかも作品の質も高く、年代順に並べられた作品は、印象派の概括された姿を正しく伝えていた。ゴッホの作品は、この自画像一点だけで、順路のほぼ中央あたりに掛けられていた。僕の持っている複製は粗末なもので、くすんで汚れたような色調の中の画家の肖像は、一種陰惨な感じを与えるものだったが、実物は、恐ろしく明快な色の塗られた、途方もなく明るく輝く絵であった。色彩は美しい──確かに印象派の、そして印象派を越える予感を秘めた光に輝いているが、彼自らが坊主と称した囚人じみた顔のデッサンは、この輝かしい色彩と、どう折り合いを付けようというのか。モネにせよセザンヌにせよ、デッサンと色彩と主題は、画家の眼と技術の鍛錬によって、画布の上に、ある感覚となってひとつに収斂され、完成されたタブローとなるのだが、ゴッホの絵には、至る所に奇妙な断絶がある。この自画像においては特に、デッサンと色彩の間の断絶は埋め難く、まず不可解な絵として眼に飛び込んで来る。

展示場を見回して、同時代の画家達の絵の中で、ゴッホの自画像を眺めてみる──それにしても何と孤立した自画像だろう。やはり、ここに、何か特殊な、異常なものが現れているのを疑う事はできない。この美術展に展示された、印象派の多くの画家はもとより、ゴッホの影響下に生まれたフォーヴの画家達──原色を装飾的に配置するマティスも、チューブから絞り出したままの絵具をなすりつけるヴラマンクも、デッサンを酔っぱらったように捩曲げるスーティンですら、ゴッホのこの一枚の自画像と並べてみると、あまりに正常なのだ。ここで言う正常の意味は単純だ。例えそれが如何なるものであろうと、自らの絵画が到達すべき表現の形に向けて、諸技術が集中されており、作品から、ある性格や思想を持った表現者の姿が、ごく自然に浮かび上がって来る事である。ところで、ゴッホの残した膨大な書簡を読むと、絵画の到達すべき境地と絵画技術に関して明確な考えを持ち、表現に対する果てしない憧憬を抱いた、先の意味で言えば正常な画家の姿が浮かび上がる。にも関わらず、ゴッホの絵画は、どこかが決定的に分裂している。絵画はどこかでゴッホという人間を裏切っている。何故そのように見えるのだろう。………

この自画像は、ゴーギャンがアルルのゴッホの家へやって来る前、当時生活を共にしていたゴーギャンとベルナールの自画像と交換する目的で描かれたものだ。真夏のアルルの真上から照りつける太陽の下で、膨大な量のカンバスを恐るべき速さで、まるで脅迫されるかのように描き飛ばしていた、ひと夏の激しい労働が終わった。時は今や秋である。彼は、夏の太陽の下で収穫した豊富な色彩を、叙情的な、あるいは一風変わったモチーフに向かって解き放った。大熊座の輝く夜のローヌ河の夜景のコバルトブルーが、赤と緑に蹂躙された夜のカフェの黄色のぬかるみが、寝室の交錯する面に配置した花束のような色彩のシンフォニーが、この季節に次々と完成する。そんな中で、この自画像は、印象派の永遠の仏陀を象徴する像として描かれた。一方、ゴーギャンの自画像にはレ・ミゼラブルという副題がつけられ、こちらは、社会から無用の者と疎外された印象派の一画家の肖像であった。この、どちらも一種異様な雰囲気を発散する自画像の交換が、ゴッホとゴーギャンの共同生活の前触れとなる。

|

|

|

| 夜のローヌ河 | 夜のカフェ | 寝室 |

ゴッホの自画像の背景は、ずっと後、オーヴェールで彼が盛んに使うようになる、白を大量に混ぜた薄緑色で塗られている。一面に荒っぽく塗られたこの色からは、徹底的に何のニュアンスも感じられない。いつまで見ていても無駄だ。ただ明るい、それも極端に明るい、およそ肖像画の背景としては最もそぐわないとしか考えようのない色があるだけである。その色の中に奇妙な人物が居る。独得なデッサンである。彼は、弟への手紙の中で、「日本の坊主を思わせるために目のはじを少し釣り上げた」と言っているが、彼の絵筆は何かしら別のものを描き出してしまう。僕は長い時間見てようやく気が付いたが、この顔の右の眼と左の眼は、全く異なる性格を以て描かれているのだ。右側の眼を隠して見てみると、悲痛な殉教者のような眼を持った、悔悟の念に沈んだ人物が浮かび上がって来るが、反対に左側の眼を隠すと、冷酷で不可測な眼を持った殺人者が現れる。殉教者にして殺人者、これがこの奇怪なデッサンの秘密ではないか。そして、僕にはこれが、ゴッホとゴーギャンを待ち受けている、あの悲劇的な破局の予言であるかのように思えるのだ。しかし、ゴーギャンとの生活へ入る前に、パリで新興の印象派の画家達と交流する前の、ゴッホの画業に目を向けてみよう。

ハーグ、ドレンテそしてヌエネンと、オランダの田舎を渡り歩いたゴッホの、画題は貧しい労働者達であり、主題は悲しみであった。くすんだような画布の上に繰り返し現れる、農民、職人、工夫、そして彼らの日々の生活の背景となる家屋、教会、寒々しい屋外の風景──それらの姿の底には、皆、一種独得のもの悲しさが流れていて、それらがたったひとつの憂欝な主題で出来上がっている事を人は悟るのだ。沈黙の裏に隠れた悲嘆、打ち解けることのない孤独、疲労した体を引きずる足どりが、崩れかけたような家の暖炉の傍らで針仕事を続ける、農婦の静かな眼差しの中に映るのを見る時、ゴッホの筆は動き出す。オランダで描かれた彼の絵はなぜか皆、冬を連想させる。オランダの冬を過ごした者なら誰もが知っている、あの、灰色の空の下に荒寥と広がる沈黙した大地と、冷えきった空気の静けさとの、一種生理的とも言いたくなるもの悲しさが、ゴッホの絵の中に流れている。この未だ無名の田舎の貧乏絵かきは、農夫達が寒い冬の日に働きに出る時、自らも家を出て、画架を冬空の下に立て、こんな風に考える……「天気や季節の移りについての感情では、貧しい人と画家とは共通したものを持っていると思う」──しかしこれが一体画家の言葉と言えるだろうか。

オランダ時代のゴッホの考えによれば、デッサンは、対象の形の言うに言われぬ調和であると同時に「雪の中で人参を抜いていなければならない」。自分の目に、冬の畑で仕事をしている農夫の姿が写っている。空を見上げて「今日はまたやけに寒さがこたえる」と独語する農夫は、また彼自身の姿でもある。彼は農夫と共に、日々の労働に容赦なく進入して来る自然の厳しさを生理的感触として経験するのだ。鉛筆が動くより先に、彼の脳裏には、耕す農夫の影像が素描されている、それは一刻も早く紙の上に線となって現れ出ようと待っている。農夫が鋤を引き始めれば、彼の鉛筆も動き出す。線が引かれた途端、線の調和という問題と、容易に言うことを聞かない手の不器用との闘いが始まり、それは飽く事なく繰り返されて、遂に彼の頭の中の影像は、調和という問題を解決しながら、紙の上で現実となる。彼は紙の上で鋤を引いたのだ。色彩についても彼は同じ考え方をしていた。調和した色彩であると同時にそれは、掘りたての馬鈴薯の文句ない土色でなければならないと言うのだ。このゴッホという徹底した実行家は、農夫や工夫達の生活をそのままの形で真似る事でその信念を育てた。

|

|

|

| 職工 | 農民 | 小屋 |

こうして、馬鈴薯を喰う人々という絵が出来上がる。ゴッホはこの絵をオランダでの仕事の集大成と考えていた。「同じものを何枚でも描ける──文字通り空で描けるのだ」と彼は言う。労働と自然についての信念が、画布の上に余す所なく表現され定着したという事だ。デッサンも色彩も、彼の強烈な、表現に対する欲望に隷属し、湯気を立てるじゃがいもを囲む農民達は節くれだち、醜く誇張され、顔は掘りたての馬鈴薯の肌色と人参の紅で塗られ、衣服は耕された泥の色に塗られ、食卓は憂欝な灰色の空に僅かに覗いたくすんだ青空のように鈍く光る。それは旧約の昔から変わらず、労働に始まり眠りに終る単調な日々に黙々と耐えてきた農民達の平凡な一風景だ。貧しい食卓を毎晩照らす、たった一点明るい黄色で塗られたランプの炎は、来世の救いを語っているのだろうか。………

|

| 馬鈴薯を喰う人々 |

痛ましい光景だ。これ程真剣な農民画は、彼より先に描かれたことはなかったし、恐らくこれから後もあるまい。この真剣さは、これを見る者に、絵を見るか、さもなくば目を背けるか、どちらかひとつを強要しているように思われる。僕は、聞こえる限りの事を聞き取った次の瞬間、目を背ける。この絵は、画家の大きすぎる情熱が苦しまぎれに産み落とした告白なのだ。自らも農民達と同じ運命であろうと願う気違いじみた欲求が、この常軌を逸した絵のたったひとつの主題なのだ。そして、この絵に決定的に欠けているのは、画家という職業だ。画家を志す前、かつてボリナージュの炭坑へ見習い説教師として単身赴いたゴッホの鉛筆は、重い石炭袋を背負う炭坑夫の列を前にして反射的に動いたが、それと同時に彼がどうしてもしなければならなかったことは、自らの顔に炭を塗り、貧しい炭坑夫に自らの最後の食料を与え、犬のように土間で眠ることによって、彼らの生活にまで自分を引き下げることであった。そのとき彼の眼の前にある現実は、絵画のモチーフであるより先に、自らの行動と思索のモチーフであらねばならぬことを彼に強要した。ならば、何故絵など描く必要があるのか、そして、画家とは一体何物だ──彼はしばしばそう自らに問わなかっただろうか。その後、オランダへ移り、画業を始めても彼は少しも変わっていなかったのだ。

◇

後年、ゴッホはサンレミの療養所で、独房の窓から夜明けの野原を長い時間眺め、そして考える、

「ドービニーやルソー達はこんな風景を描き、その融和、その偉大な平和と荘厳を一分の隙もなく表現し、しかも同時に身にしむ秘やかな己の感情を付け加えた」

バルビゾンの画家達の風景画はまさにそういった魅力で人を引きつけるが、オランダで悪闘しているゴッホの自然に対する感情は、もっと直接的で生理的なもので、それは、土に直かに触れる感触と切り離す事ができない。彼の眼は、日々、容赦ない自然と悪闘している労働者達に向い、それは共感を通り越し、彼らと何かを共有することを彼に迫った。その感情は秘やかなものにはならなかった。世間では、他人と何かを共有するという事は、考え方や感情が全てにおいて一致するという事は有り得ないという前提から、寛大と許容とを伴う駆引きのもとに成り立つという事を、彼が知らぬはずもなかったが、ゴッホにはそれは曖昧な基盤と映った。彼の観察眼は知っていた、しかし彼の人格は強行した。この徹底した態度が彼を矛盾へ追いやった。つまり彼は画家である必要がなかったのだ。しかし、秘やかな己の感情──それは画家のものでなければならなかった。

|

| 晩鐘(ミレー) |

晩鐘という有名な絵がある。この絵に一種のロマンチシズムを感じる者は感じるであろうが、それが常に、他者としての共感に留まることははっきりしている。頭を下げる農夫は、ロマンチシズムなどという精神の贅沢や感情の浪費とは徹底的に無縁だ。彼らが聞いている鐘の音にはどんな言葉も入り込むことができない、彼らはただ沈黙によってその音に答えているのだ。悲しみや喜びといった常に動いて移ろい易い感情とも無縁であり、すなわち感傷というあいまいなものが入り込む余地もない。それは農民という運命に対する、神から与えられた宿命に対する、無条件の服従なのだ。運命を受け入れた者が、如何に、大地に根をはった堅く上質な樹木のように確固とした動かしようのない姿をとるか──この絵はそれを語っているのだ。そして、その有欝な主題が、なんという、美しく優しい筆致で描かれていることか。画布一杯に広がっている詩情はミレーのものだ、ミレーという画家の持っている秘やかな己の感情そのものだ。しかし、ゴッホの絵にはその詩情が欠けている。絵は主題だけで出来上がってしまっている。

|

| 農民 |

◇

馬鈴薯を喰う人々を描きあげてほどなく、彼はオランダを後にしてアントワープへ移り、すぐにパリへと向い、弟テオとの同居生活を始める。それまで孤独な生活を送ってきた彼が、綿々と書き続けてきたテオへの手紙は、当然ここで途絶えている。したがって、二年間のパリでの生活がどのようなものであったかを知るには、回りの人達の証言によるほかない。パリへ来るまでは、芸術に関する彼の言葉を聞いてくれる人間はただひとりテオだけであった。それも手紙を通してであった。ここパリでは、当時アカデミズムに抗して興った印象派の画家達が、そしてこれを排除しようとする保守的で頑迷なブルジョワ達がひしめき合い、そして画廊から居酒屋までその舞台に事欠かなかったので、彼はしばしば我を忘れて絵画技術や、将来の芸術についての議論に没頭した。

|

| パリ時代 |

いずれにせよ、画布の上は色彩で溢れかえり、彼の絵画はパリでの生活を境にして一変した。ではゴッホという人間はどうなったのか。確かに、パリでの二年間で、彼の将来の絵画の目標と方向に関する思想は出来上がった。そしてそれを現実に形にするための絵画技巧に関する訓練も重ね、身に付けた。しかし、この大都会パリには、その思想を着実に実行に移すのに必要な孤独が足りなかったのだ。酒と煙草、不節制な生活、刺々しく苛立った神経、議論で酷使した頭と、知らずして消耗した肉体、こういった都会に付きものの疲労は、彼が理想としてきた労働者の生活から最も遠いものであった。こうした生活を二年間続けた彼はその限界に達したのか、まさに、『頭はぼうっとして体じゅうの血が止ったまままったく動こうとしない』自身を見いだしたのだった。とうとう彼はパリを出て、南仏のアルルへ移る決心をする。

◇

|

| アルルの風景 |

|

| サントマリーの海辺 |

|

| 種まく人 |

◇

さて、今一度、アルルの自画像に戻ろう。ゴーギャンと交換されたこの自画像は、数多いゴッホの自画像の中でも、かなり風変わりなものと言える。この、まったく性格の異なる右の眼と左の眼を持った自画像は、パリで二年間ヴィンセントと一緒に暮らした弟テオが、妹への手紙の中で、ヴィンセントを評して書いた次の文句を思わせもする──「彼の中にはまるで二人の人間が棲んでいる様だ。驚くほど才能ある優しい、精緻な心を持った人間と、利己的な頑固な人間と。二人は代わる代わる顔を見せる」しかし、僕はむしろ、自画像の交換が行われた後、来るべきゴーギャンとゴッホを待ち受けていた運命を想起する。この頃、ゴーギャンを待つゴッホの思い入れには度外れたものがあった。経済的困窮に陥っている同時代の画家達の共同体を作り、経済的にも技術的にも互いに助け合って仕事をし、印象派というこの新しい絵画芸術をひとつの高い境地へと持ち上げ、ちょうど、ギリシャやルネサンスの芸術家達が打ち立てた様な一時代を築くべきだ、という理想に彼は取りつかれていた。そして、南仏の自分の家を、その拠点にしようと考えた彼は、ゴーギャンを頭と目したのだった。一度、この子供らしい考えに取りつかれると、ゴッホはもうそれを早急に実行に移すこと以外に考えることを知らなかった。彼はゴーギャンに宛てて何通もの手紙を書いているが、年上の先輩画家ゴーギャンに対する尊敬の情に加えて、ほとんど挑戦とも受け取れる情熱で、南仏の自分のもとに来るように口説いている。もとより、ゴーギャンは、ゴッホのこんな考えを本気にしなかったので、この誘いになかなか応じようとしなかった。兄ヴィンセントの夢を実現させるべく骨折ったのは、弟のテオであった。テオは、毎月ゴーギャンの絵一枚と引き換えに、二百フラン出すという条件を出したのだ。それでもゴーギャンは確答をなかなか出そうとはしなかった。

この頃ゴーギャンが友人シェフネッケル、テオ・ヴァン・ゴッホ、ヴィンセントに宛てた手紙には、この理知的で不遜な行動家が心中に秘めた考えを色々と使い分けている様が読み取れる。そのひとつは、経済的な困窮に陥っていた彼にとってこの南仏行きの話が非常に有利な申し出だったという打算であるが、なかなか腰を上げなかったのは漠とした不安のせいだ、というもうひとつの彼の言葉は正直なものだっただろう。結局ヴィンセントの一徹な友情にほだされて出かけることにした、と彼は言っているが、むしろ、ゴッホの自画像を受け取ったゴーギャンは、この人物に対し、強烈な好奇心を抱いたのではなかろうか。また、こういう顔をした人物とひとつ屋根の下で暮らすことの危険を彼は十分に予想していたと思われるが、自らを未知に向かって駆り出そうとする冒険心と、世の中に対して自らの影響力を行使できる地位を築こうとする野心は、ゴーギャンにとっては強い、そして危険な誘惑であった。そもそも彼が画家として独立したこと自体が、冒険心と野心に引きずられた結果であった。画家を志す前の彼は、パリの証券取引所で働く将来を嘱望された銀行家であり、妻子と幸福な生活を送る一男性であった。ところがある時、止むに止まれぬ、画家たらんとする情熱が彼を襲い、彼はそれまでの生活を全て捨てて画業に走り、たちまち貧窮し、パリの街角をうろつきだす。一見無謀とも思える行動であるが、彼は、自分が遠からぬうちに画壇で認められ、独自の地位を築き、妻子を呼び戻して再び名誉と幸福に満ちた生活を送ることを常に夢想していたし、実際、そうなることを確信してもいた。彼の中では、冒険のロマンティシズムと計算高い野心は、理性と行動によって結び付いていたのである。

さて、眼の前に有利な申し出がある、しかし行く先には、いま目の前に掛かっている自画像の人物が自分を待ち受けている、彼にはこの南仏行きが、平和裡に終るとは到底思えない。なんらかの破局を彼は予感していたと思われる。しかし、とうとう彼に腰を上げさせたのは、その昔、船乗りでもあったゴーギャンの、未知と危険への誘惑ではなかったか。利害と冒険とは、古くは切っても切れないものであった。利害の伴わない無垢な冒険心などというものは、その後の創作であって、昔は、冒険という危険を犯さずに利害を追求する事はあり得なかったし、利害の伴わない純粋な冒険などあり得なかったのだ。例えば、船乗り達が果敢にも、水平線の彼方に向かって船を出したのも、そこに金銀財宝が待ち受けていると信じたからであった。ゴーギャンという人間は、その古代の人々の香ぐ潮の匂いに生涯あこがれ続けた、やはりたぐい稀れな情熱の持ち主であった。

ゴッホとの間に起きた不幸な事件について人はとかくゴーギャンの冷酷さや打算的な態度を非難するが、安全な場所から事件を眺めて発せられる非難は、少なくとも、破局を自ら呼び寄せるような二人を前にしたとき、まったく場違いに映る。ゴッホに対する過剰な同情心が、ゴーギャンを悪者に仕立て上げるのかもしれないが、それが昂じて、冷徹で傲岸な芸術家ポール・ゴーギャンに対して、純真無垢で不幸な芸術家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホという風になってしまうのはいただけないのだ。ゴッホという人間は実に不可解な人間だ。この実務の才を全く欠いた人物とふた月一緒に生活したゴーギャンは、恐らく弟テオとともに、最も良く彼を知っていたに違いない。交換されたふたりの自画像を比べてみよう。ゴーギャンの絵は、彼自らが言う言葉と確実に平行している。絵の隅に記された言葉『レ・ミゼラブル』、それを受けた彼の言葉、『ジャン・ヴァルジャンの様な顔が、今日まで社会から制約され圧迫され評判を落とした印象派画家を示している』──これが主題である。顔に塗られた色彩は誇張され、色彩の対比は歪められ、ことさらに悲痛な効果を上げようと意図して描かれている。それと鮮やかな対照を成すのが、背景の壁に塗られた黄色と、装飾のばら色の花だ。それは、印象派の永遠の純血を現すものとして、この憂欝な頭部と対比されている。この絵を受け取ったゴッホは、弟テオへの手紙に、その印象をこう記した。

「陽気な所がかけらもない。まるで囚人を描いたかのようだ」

|

| 自画像(ゴーギャン) |

近代的な理知を持ったこのゴッホという男の脳髄には、およそ近代的ならぬ原始的な本能が居座っていて、常に奇妙に震動している。ゴーギャンは、繊細な心情を持った立派な知性の持主と、バイブルに焼かれて燃え立った恐ろしく粗野な情熱の持主のふたりと替わるがわる顔を合わせていなければならなかった。ゴーギャンは、この男の描く絵と、絵画についての彼の言葉との間にある矛盾を解き、論理的一貫性を引き出そうと試みたが、無駄であった。彼はこう追憶している

「彼は、メッソニエをどこまでも誉め上げる。アングルには底の知れない憎悪を抱いている、ドガには絶望し、セザンヌは暖炉職人に過ぎない、モンティセリの事を考えると、彼は泣いた」

彼はゴッホと生活したこの二た月が何年にも感じられたと言っている。アルル滞在の終わりの方になると、ゴッホはひどく粗暴になり、騒がしくなり、かと思うと急に黙り込んでしまうという風になった。この時既にゴッホの精神状態は限界にあり、時々夢遊病者のように行動し、自分のした事を覚えていないのだった。ゴッホの脳髄を支配しようとしている不吉な狂気が、時折、間欠泉のようにその言葉と行動の上に噴き出して来る異様な光景を、彼は嫌でも見せつけられることになる。それは、彼がアルルから引き上げる事をゴッホに告げた後、耐え難い程に、頻繁に、そして奇怪になって行く。例えばこうだ。ある日、ゴッホがゴーギャンに「君は本当に出て行くのか」と聞く。「そうだ」と答えると、彼は黙って新聞の一部を引きちぎって紙切れを渡した。それには「殺人者逃亡す」と書かれていた──こんな風な不気味な交渉が幾度あったろうか。かと言って、ゴッホが尊敬すべき立派な心情の持ち主であることに変わりはない。時折、ゴーギャンは、そんな優れた友愛に満ちた人物とも出会うのであった。ゴーギャンは同情にかられ、この苦しんでいる友を何とかして救い出してやりたいとも思うのだが、ある日の晩、破局は突然やって来る。………

最後の夜、ヴィンセントは剃刀の刃を開いて、道を行くゴーギャンの後を追ったという。既に理性を失ってしまったヴィンセントは、ゴーギャンに殺意を抱く殺人者としてアルルの夜道に現れる。足早にゴーギャンの後をつけるこの男は、目前の単純な目的に集中して他の一切を忘却する、生来からの殺人者のような眼を持っていたに違いない。ゴーギャンに宛てた自画像の右半分にこの男の表情が描かれている。振り向いたゴーギャンの威厳におじけずいたヴィンセントは、そのまま向きを変えて逃げ帰り、黄色い家の一室で、同じ剃刀の刃で自らの耳を切り落とした。切り取られた耳を封筒に入れ、淫売宿の一娼婦に届けたという。自画像の左半分に描かれた苦悩に満ちて、悲し気な眼を持ったこの男は、自責の念で他の一切を忘却する狂信者のごとき純一さで、自らを傷つける。切り取られた耳は、懺悔の明かしであったのか。しかし、許しを与えるはずの僧侶は淫売婦であった。既に教会に失望した彼が、狂おしい程の宗教への渇望の果てに見いだした教会は、淫売宿であったのか。何という陰惨な茶番であろうか。………

◇

|

| 耳に包帯をした自画像 |

|

|

| レモンと糸杉と手袋 | たまねぎのある静物 |

アトリエの静かさに対して、アルルの街は騒々しく、一歩外へ出れば、そこでは彼を放っておいてはくれなかった。気狂い病院から戻ってきた耳を切り落とした名もない画家を、物見高い世間が放っておくはずがない、彼がアルルの市民の好奇心と警戒心の入り混じった目に晒されたであろうことは容易に想像がつく。数週間の後、とうとう彼は、幾人かのアルル市民が町長に提出した請願書によって監獄に監禁されてしまう。およそ一箇月間、絵が描けないどころか本も読めない、煙草も吸えないという文字通りの囚人生活に耐えた後、ようやく釈放された彼は、弟への手紙にこう書いた。

「この事こそ、僕の精神錯乱の最初にして、また最後の原因だ。君はあるオランダの詩人の言葉を知っているかい、『私は地上の絆以上のものでこの大地に結び付けられている』、これが、苦しみながら、特にいわゆる精神病を患いながら、ぼくが経験した事だ」

|

| 囲いのある土地 |

「自然がこんなに心をしめつける様な感情に満ちて見えた事は、決して決してなかったことだった」

彼はもう、一度目の発作の後のように、自らの精神錯乱を言葉によって語ろうとはしなかった。しかし、この当時の彼の絵画を注意深く見た者なら知っている──鉄格子の外に彼は監獄を見たのだ。彼はサンレミの療養所で、囲いのある土地の風景を繰り返し描いているが、療養所という事実上の監獄に重なるのが彼の精神の牢獄であった。このとき彼はようやく悟るのだ。彼の監獄の正体が大地であったことを。その昔、自らも農夫でありたいと願った彼が、その発作の中で繰り返し思い出すオランダの古い古い記憶なのだろうか。大地に縛り付けられた農民に成りきる事を切望した彼は、それが監獄であることを悟って茫然とする。では、投獄したのは誰か。運命か、神か。何という不幸な男であろうか。

サンレミで描かれた、青い背景が渦巻く炎になった自画像を製作した時、彼はこんなことを言っている。

「いま描き終えた明るい背景の自画像をパリ時代の自画像のそばに並べてみたら、あの当時よりもいまの方が健康でしかもずっと健康そうに見えることがわかるにちがいない」

|

| 自画像 |

◇

アルルでの別離の後、ゴッホとゴーギャンは二度と会う事がなかった。時折、ふたりの間で交わされた書簡で、ゴッホは最後までゴーギャンに対し尊敬心をもって語りかけたし、ゴーギャンはゴッホに対し友情をもって語った。ゴッホが死んだ時、その作品を世に出すに当たってゴーギャンの行動が変であった事に、ベルナールが口吻をもらしているが、ゴーギャンにとって、ゴッホとの物語はアルルで全て終わった事だったのだ。そしてその思い出は彼にとって大変貴重なものであったに違いない。ゴーギャンはゴッホに対する友情を愚劣な世間のさらしものにするのが耐えられなかったのだ。ゴーギャンとはそういう男であった。ゴッホが死んで、十数年後、ゴーギャンはヨーロッパに永遠に別れを告げ、ヒヴァ・オヴァ島へ渡った。ヒヴァ・オヴァ島で書かれた回想録で、彼はこの不幸な事件について記しているが、自分に対する世間の誤解を解くために書く、と前置きされたこの文章は、飾り気のない、素気ないといってもいい調子で書かれている。世の常識が、この男の不幸を理解するはずがない事は、ゴーギャンにとっては、考えてみるまでもない当り前なことだったろう。だから彼はただ描写するだけにとどめ、一切の解釈を避けた。ただ、事件の顛末の終わりに彼はこう付け加えた。

「ただ、精神病院にいれられて、何ヵ月かの間隔をおいては十分な理性を取り戻し、自分の身の上を理解したり、人も知るあの驚嘆すべき何枚かの作品を、嵐のように描いた人間の、限りない苦しみだけは言っておきたい」

世間から隔絶した南の島のアトリエに孤独のうちに引き籠った彼は、今はないこの男の、遠い思い出の裡に、どうしようもない感傷に捕らわれることがあったに違いない。ピストルによって自らの人生に、自らの手で幕を引いた、このゴッホという不幸な友人に対する愛情、それを思う時に湧き上がる際限のない悲しみと怒りが、僕には手に取るように感じられる。その文章は、これを読む世人に対する大いなる侮蔑を、感じさせるようなものであったが、ヒヴァ・オヴァ島の孤独なアトリエの画架に乗っていたのは、アルルのゴーギャンの肘掛け椅子に、ひまわりの花を乗せたところを、描いた画布であった。

|

| 紘かけ椅子のひまわり(ゴーギャン) |