彼のギタープレイについては、これまで世界中でかなりの研究がなされていて、本場のアメリカではロバートの残した29曲の完全ギターコピー譜がいくつも出版されている状況である。日本でも、たとえば打田十紀夫さんが近年、29全曲のギター譜と解説を出していたりする。そんなわけで、これ以上、彼の奏法を研究する余地はあまり残されていないともいえるだろう。

ロバート・ジョンソンのギター奏法のタブ譜が初めて出版されたのは、おそらく、アメリカの大御所ステファン・グロスマンのブルースギター譜においてであろう。「Delta Blues」という本で、彼は「Terraplane Blues」と「Kindhearted Woman Blues」の2曲について、数コーラスをタブ譜に採譜して載せている。前者はオープンGのスライドギター、後者はレギュラーチューニングの押弦でキーはAとして取っている。この譜面は一種の原典として、それ以降も参考にされ、ロバートのプレイの現在の定説が形作られてきたのであろう。

また、ロバート・ジョンソンの愛人を母に持つブルースマンのロバート・ジュニア・ロックウッドは、当時ロバート本人からブルースギターの手ほどきを受けており、そういう意味でロックウッドの演奏は、ロバート直伝であり、彼の演奏を見ると、ロバートはこう弾いていたか、と感慨深い。例えばSweet Home Chicago(ロックウッドはTake A Little Walk On Meなどで応用している)やKindhearted Woman Blues(同じくMean Red Spiderなど)を、ロックウッドはレギュラーチューニングで、わりと現在の定説通りプレイしており、定説はおそらく正しいのであろう。

しかしながら、ロバート・ジョンソンというブルースマンには常にミステリアスなものが付きまとっていて、定説ではそうと分かっていながら、いろいろな人がいまだにいろいろな異説を発表してロバートの奏法を詮索していたりする。その一つにギターチューニングの問題がある。

チューニング

いったい、ロバートがそのレコーディングセッションでどんなチューニングのギターで弾いたのか、という問題の追及もずいぶんなされてきた。これについても、すでにいわゆる「定説」が出来上がっていて、29曲全曲のチューニングは解明されたかに見えている。定説では、押弦の曲はほとんどレギュラーチューニング(一部、ドロップD)で、スライドの曲はオープンAまたはオープンE(あるいはオープンG、オープンD。いずれにせよカポでキーを調整している)という解釈になっている。ただ、これには異論が多くあり、様々な人が独自のチューニング解釈をしているのをサイトで見かけるし、また、それを論じた本もいくつも出版されている。

ロバートのチューニング問題の難しさは、彼の残したレコーディングの音源でのキーが、わりと中途半端にずれており、今現在では一般的にEで弾く曲が、録音ではFやF#だったり、Aの曲がB♭やBだったりさまざまで、それが混乱を生んでいる側面もある。現存しているギターを抱えたロバートの写真にはカポタストが写っていて、そこでは2フレットにカポをしているようだが、少なくとも彼がカポをして弾いていたらしいことはうかがい知れる。ただ、どの曲でどんなチューニングで、何フレットにカポをしたかは幾通りにも解釈ができるので確定しにくい。

ロバートのレコーディングセッションは、すべての曲を2テイクずつ録っているが(別テイクで残っているのは半分ぐらいだが)、そのテイク違いのキーが半音、あるいは半音に達しない中途半端な音程でずれていたりすることもあり、さらに厄介である。さらに、レコーディング当日、ロバートがいったいギターを何を基準に合わせたかについても、今となっては確定するのは困難であろう。

また、このキーの問題では、そもそも当時の簡易的な録音機材の回転数が狂っている可能性がさまざま指摘されていて、余計に問題をややこしくしている。録音機材の回転数だけでなく、ダイレクトカットした原盤をLPやCDにするときの再生の回転数もさまざまにずれており、問題はさらに難しくなる。現に、The Complete RecordingsとThe Centennial Collectionで同じ曲の同じテイクでもキーがずれているものがあり、デジタイズの原盤に何を使ったか、再生回転数をどう設定したか、すでに不明な状態になっている。

結局、以上の事情から、いったいロバートがどんなチューニングのギターを、どこにカポをして、本当はどのキーで演奏していたか、完全に特定するのは難しいと思われる。このサイトでは、彼の曲をいくつか取り上げてコピー譜を載せるが、すべて定説どおりのチューニングに沿って行うことにする。

ブギベース: Sweet Home Chicago

それでは、ここでは、彼のいくつかの代表的なギタープレイをタブ譜で載せて、簡単な解説をしよう。本物のプレイに細部までなるべく忠実に記譜してみることにして、その、彼の繊細なギタープレイに接してみることにしよう。

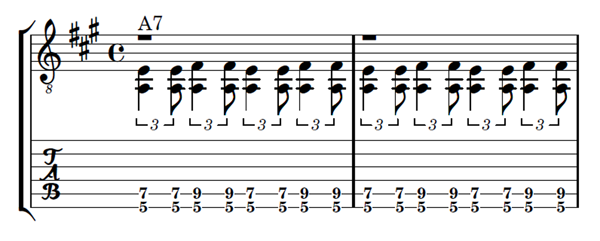

ロバート・ジョンソンのギタープレイが後世に与えた影響で、おそらく一番大きいと思われるのが、シャッフルのブギベースを広めたことであろう。あれから80年以上たった今でもブルースの演奏ではこのパターンが常識のように使われているのだからたいしたものだ。それは、キーがAとすると、このようなシャッフルのリズムのパターンである。

なぜこれがそんなに凄いかと言うと、このパターンがその後、マディー・ウォーターズやエルモア・ジェームズなどのブルースマンによって、戦後の1950年以降のエレクトリックのシカゴブルースに引き継がれ、シャッフルのブルースの基本ができあがり、これがイギリスのクリームなどのブルースロックへつながり、同時に、チャック・ベリーがこのパターンを8ビートに移し替え、いわゆるロックン・ロールが生まれ、それがエルビス・プレスリーやローリング・ストーンズへ、などなど派生的にロックの歴史へつながって行くからである。

もちろん、このパターンはロバートだけがやったわけではなく、たとえば、ロバートの録音の一年前にJonnie TempleがLead Pencil Bluesという曲でこのシャッフル・ブギベースを全面的に使っている。おそらく当時のブルース界の至るところで同時発生的に起こったムーブメントだったのだろう。

ロバートも、Sweet Home ChicagoやI Believe I'll Dust My Broom、When You Got A Good Friendといった曲で、このパターンを1コーラス全編にわたって使っている。このように、低音弦でサムピックで強くヒットしながら強烈なコンスタントビートを刻み、そこに歌を乗せるということを明確にやった一人が彼であった。加えて、特にSweet Home Chicagoという曲は、イメージ的にキャッチ―でモダンで、このビートを広める機縁になったと言えると思う。

シャッフルをデルタブルース界隈で当時初めて明確に打ち出したことも大きなできごとだっただろう。ロバートの前世代に当たるチャーリー・パットン、サン・ハウス、トミー・ジョンソンといった人々のデルタブルースのギターのリズムは基本的に一小節の8拍が等拍(イーブン・ビート:even beat)で、跳ねるリズムではなく、むしろ流れるようなリズムであった。しかし、たとえばチャーリー・パットンなども、ロバート以降、ときにイーブンではなくシャッフルで伴奏を弾くようになったことからも、その流行の大きさが伺い知れる。

よく知られているように、このロバートの低音のブギベースのパターンは、当時のブギウギピアニストの左手のパターンをギターに置き換えたものであった。

"Swanee River Boogie" by Albert Ammons (1946)

ロバートは、いろいろな曲でピアノブルースのパターンをギターに移し替えることをしていて、このほかにリロイ・カーのピアノからKindhearted Woman Blues(後述する)のパターンを作り出したりしている。

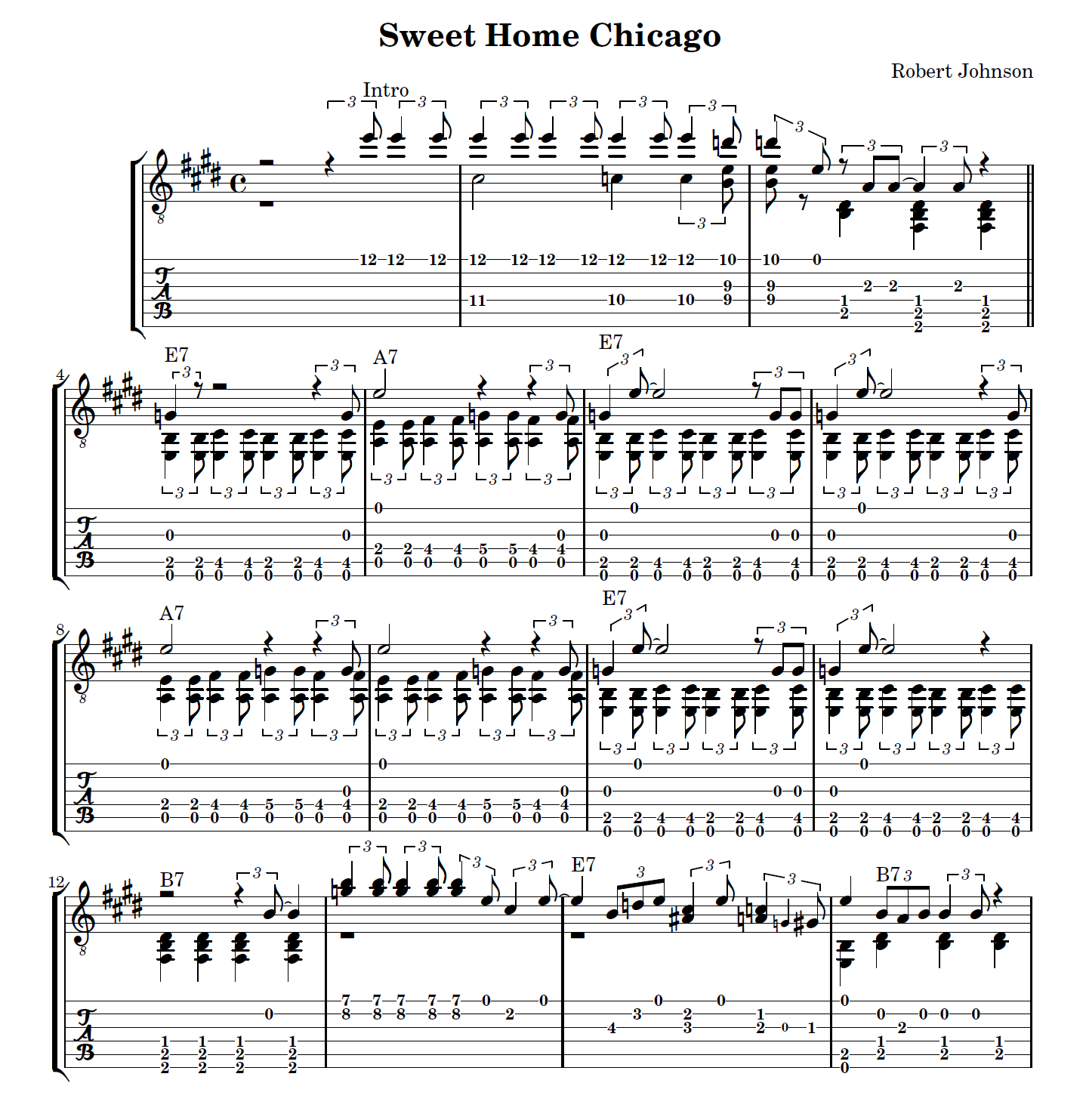

それでは、このブギベースを使った代表曲のSweet Home Chicagoのイントロと1コーラス目の譜面をここにあげよう。ギターの指板上ではEのキーで、この曲の他に、When You Got A Good FriendやI Believe I'll Dust My Broomで使われているパターンである。実際の曲の音源では、Fをちょっと高くしたぐらいの音程で、したがって、レギュラーチューニングの1カポ、あるいは半音下げたレギュラーチューニングの2カポかと思われる。

ロバートはこの低音弦のパターンを、音をぶつぶつとミュートしながら、サムピックでハードにヒットして弾いている。それをしながら、人差し指と中指を使って、1、2、3弦の高音弦のフレーズを同時に弾く。

ここで注目したいのが、この強烈なブギビートを弾きながら、控えめに入っている高音弦の装飾音である。ふつうは聞き流してしまうような音だが、低音の力強さを保ちながら、安定した音でこれらを入れており(特に3弦の開放の短3度の音が特徴的)、まるで別の人が弾いているか、あるいはたまたま入ってしまっている音に聞こえるほどである。ギター弾きの人は弾いてみると分かるが、この音を安定した音量とタイミングでさりげなく入れるのはかなり難しいことに気付くであろう。こういうところに、激しいだけでない、彼のギタープレイの繊細さがうかがわれる。

それから、リズムにつき細かいことだが、歌に入ってから10小節目のB7(ここはA7を想定した方が当たっているが)の部分で、1、2弦の和音を弾くがよく聞くと、ここだけシャッフルを外れてイーブンに近くなっている。完全に等拍になっておらず、中間あたりのビートを狙っていて、こういう自在なリズム感覚も面白い。

また、イントロのこのパターンは、彼の曲のイントロ、エンディング、ターンアラウンドに頻繁に出てくるもので彼のトレードマークのようになっている。これもまた、ピアノブルースからヒントを得て作ったパターンと思われる。このピアノをギターに移し替える手法は、録音の上ではロバートが発明したように見えているが、当時レコーディングしないギタリストは大勢いたし、同時発生的に出てきたものかもしれない。あるいは、ロバートが驚異的なテクニックを身に着ける前に師事していたアイク・ジマーマンからの直伝か、あるいは二人の秘密の練習の成果だったのかもしれない。

ピアノブルースからの移し替え: Kindhearted Woman Blues

この曲は、レギュラーチューニングのAのキーの演奏で、ロバートの29曲の中ではこのパターンのバリエーションの曲が一番多く、他にMe & The Devil Blues、Little Queen Of Spades、Phonograph Bluesなどで使われている。ここに上げた譜面はテイク2の方で、原曲のキーはB♭で、レギュラーチューニングの1カポあるいは半音下げたレギュラーチューニングの2カポかと思われる。

この曲もSweet Home Chicagoと同様にシャッフルのビートだが、ロバートは、低音弦をサムピックでコンスタントに1小節に4拍刻んで弾いていて、シャッフルのブギビートで刻む部分もあるが、少ない。このギターパターンは、ピアニストのリロイ・カーとギタリストのスクラッパー・ブラックウェルのコンビが演奏する、例えば次のBlues Before Sunriseのわりとゆったりしたブルースにたくさんの共通部分がある。

"Blues Before Sunrise" by Leroy Carr (1934)

ロバートのアレンジは、すべてが非常にうまく計算されてバランスの取れたプレイで感心する。ギター弾きの人は弾いてみれば、すぐに分かると思うので、ここでそれを文で繰り返さないが、代わりに、またまた細かい、ほとんど聞き流してしまうところに注目してみよう。それは、ターンアラウンドに入る直前の、10小節目(譜面の頭から数えて13小節目)のD7の部分である。サムピックで6弦の2フレットと5弦の開放を、4拍ガッガッガッガッと弾くのだが、高音の方のメロディに注目して欲しい。DからAに戻る滑らかなメロディになっているのが分かる。これと、この部分を弾きながら歌う「Man, they will not let me be」というメロディはリズム割りが別々で、やってみるとわかるが、歌いながらこのフレーズを弾くのはけっこう難しい。しかも、このギターのフレーズはよく聞かないと聞こえないぐらいの音量で、きわめてさりげなく弾かれている。ロバートのこういう細かい芸にはほとほと感心する。

スライドギター: Cross Road Blues

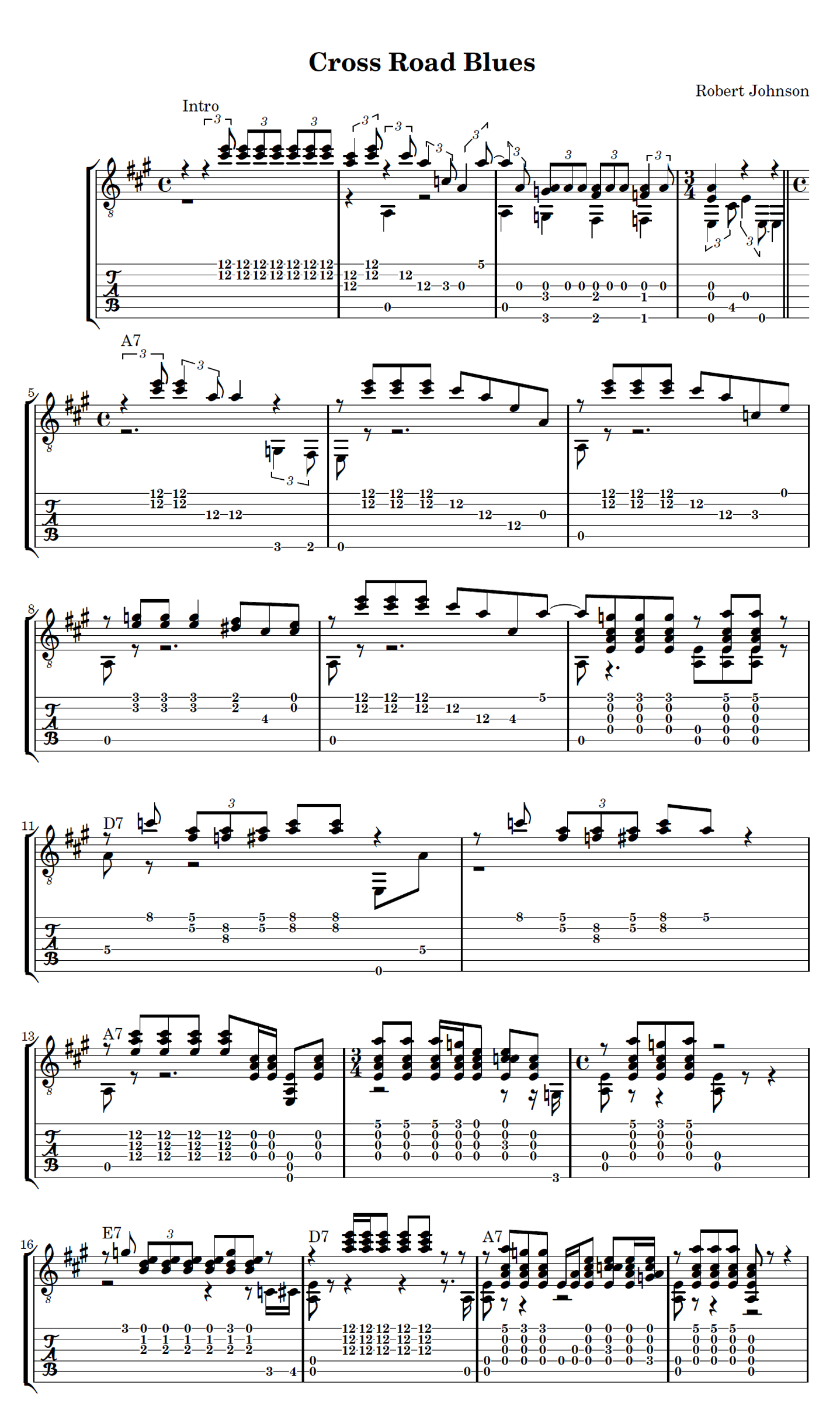

ロバートは、残された29曲のうち、11曲あまりをスライドバーを使ってプレイしている。スライドギターのチューニングはオープンAまたはオープンEを使っているようである。ここでは、有名なクロスロード・ブルースを取り上げよう。LPに収められたテイク2の方である。チューニングはオープンA(6弦からE A E A C# E)で、原曲のキーはB♭である。

ここでのスライドギターのプレイは、デルタブルースのチャーリー・パットンやサン・ハウスのオープンAでのスライドワークにだいたい沿っている。オープンAでは、フレット上で言うと、1、2、3弦については3、5、12フレットの音を使いフレーズを組み立てていて、そのフレーズは特にサン・ハウスの影響が大きいのが分かる。

Son House - Dry Spell Blues Part 1 (1930)

ロバートのサン・ハウスらと異なるところは、ロバートは歌と同時、あるいは合間に入れるギターのフレーズを、毎コーラス、毎回、気ままに変えているところだろう。それまでのデルタブルースでは、ギターの伴奏は毎回同じで、そこに歌詞を変えながら歌を乗せ、むしろ、同じことを繰り返すことで、麻薬的な、呪術的な効果を生んでトランス状態に入って行くようなやり方がメインであった。対してロバートは、歌を歌いながら自由にフレーズを入れていて、むしろその後のブルースのアドリブプレイを彷彿とさせるやり方になっている。

次にリズムだが、はっきり分かるのが、イントロは三連の跳ねるシャッフルのリズムだが、歌の部分は8拍が等拍のリズム(イーブン・ビート)になっており、リズムが異なっている。ロバートのオープンAのスライドの曲の多くは、イントロとエンディングだけ3連で、歌部分がイーブン・ビートになっているのである。歌部分のイーブン・ビートのリズムは、チャーリー・パットンやサン・ハウスたち古いデルタブルースのリズムと同じで、そこにシャッフルのブギリズムのイントロとエンディングをくっつける、というのも強引で面白い。

ただし、ロバートの場合、そのイーブン・ビートの中にところどころ三連のビートが混じる部分があり、さらに面白い。特にこの曲では、歌に入った1小節目に三連が残っていたり、5、6小節目のD7の部分、それから9小節目のE7の部分で弾いているフレーズでは、ところどころ三連のリズムを取ったりしている。歌メロはおおむねイーブン・ビートで歌っているようだが、そのバックで三連リズムのギターを弾くなど、これはわざとなのか、ネイチャーなのか分からないところがある。

ただし、三連が混じっていると言っても完全にそうなっているわけではなく、イーブンと三連の間ぐらいの感覚で弾いており、さらに、ギターで押弦で弾く部分で、三連リズムのフレーズなのにイーブンビートを細分化したように弾く部分もあり、結局、リズムは変幻自在である。現代のわれわれのように、イーブンはイーブン、シャッフルはシャッフル、三連は三連と機械的に割り切って演奏している人が聞くと、リズムが一定しないせいでたどたどしく、リズムが崩れているように聞こえてしまうほどである。これは、だいぶ昔から多くの人が指摘しており、ブルースのギターフレーズの「つっかかる」ような「つんのめる」ような独特なリズム感としてよく言われるものである。これはこの当時のデルタブルースの演奏によく聞かれるもので、ロバート・ジョンソンにも顕著で、このリズム感はその後シカゴブルースのギタープレイに引き継がれている。

この独特のリズム感を細かく分析すると、いわゆるポリリズムが隠れている可能性もあるが、それは今後の課題である。いずれにせよ、このロバートのクロスロード・ブルースの演奏の全体のリズムを聞いていると、まるで崩れかけたあばら家を激しく揺さぶっているような緊張感に満ちていて、この感覚は、今現在、古いデルタブルースをカバーして演奏する人々にも、ほとんど再現されていない感覚で、驚く。