あなたにとって最も素晴らしい映画は、と聞かれれば、おそらくこのトビー・フーパー監督の悪魔のいけにえと答えるだろう。邦題はまるでポルノ映画まがいだが、原題は「テキサスの電動ノコ殺戮事件」( The Texas Chain Saw Massacre ) という単刀直入で容赦のないものである。1970年代のいつだったか、実際にテキサス州で起きた事件を基にして作られた映画らしい。

舞台はアメリカ南西部、恐ろしく暑い真夏に起きた、墓荒らしのニュースから始まる。十数体の掘り返された死体が解体され、それらの部分々々が針金で奇妙にからげられ、ひとつの体に仕立上げられたものが墓場に放置されていた、という事件である。画面は、顎の筋を失って無意味に大口を開け、二つの眼球が流れ去って暗い二つの穴と化した腐った頭部を乗せた死体の集合体のクローズアップから徐々にカメラを引いて行き、真夏のテキサスの夜明けの墓場の殺伐とした風景を映し出す。直後にタイトルバックに切り替わるが、それは真黒の背景に炎を吹き上げる太陽の表面を映したもので、これ以降に起こる物語の残虐な事件はこの幕開けの部分に集約されている。

どういうことかというと、ここで起こる事件は人間の心理が狂った挙げ句の産物ではなく、むしろ自然が時折見せる残虐さに近いという事だ。その動機は人間の中にはなく、テキサスの真夏の苛酷な自然の中にある。従って我々人間はそれを断罪することが出来ないのだ。

墓荒らしのニュースがラジオから流れる中、五人の若者がバンを走らせて旅をしている。男女二組のカップルと、その一方の女性の兄の5人組だが、ひとり余計な兄は車椅子に乗った太った小男で、彼は前半の興味深い主役を演じている。幼少から車椅子の生活を続けている彼は、人の手を借りなければ生活できないという自分の立場の弱さを骨の髄まで知り尽くしていて、計り知れない劣等感と、ひどく臆病な性格と、それ故の虚勢と、他人の機嫌を損ねまいとする媚態との混合物である。彼は車椅子から一歩も外に出られない自分が他人に及ぼすことのできる影響力の限りを尽くそうとして、車の中で自分の知っている屠殺場の風景の描写を執拗にして見せ、皆を気味悪がらせる。

その時見渡せど草原と空ばかりの道路にヒッチハイカーが現われ、彼らはそいつを乗せてやるのだが、この男、顔に大きな紫色のあざのある一見して異常な男で、車椅子の男の向いに座り込む。ラジオから流れるカントリー・アンド・ウェスタンをBGMにした、真夏の真昼間にこの狭い車中で起こる、ヒッチハイカーの男の異常な言動を巡る展開は文句なく素晴らしい。結局、この異常な男は車椅子の男の腕をナイフで切り付けたところで車から放り出される。

さて、車椅子の男は、その男がいなくなった後、さっそく自分の態度を反省しだし、自分が彼を怒らせたせいで、彼は脅迫するために自分を切り付けたのではないだろうかと心配する。それを聞いた仲間のひとりは、おまえの方が余程気が違っている、と一蹴して相手にしない。

その後、彼らは近くの空き屋敷に泊まることに決め、車を止め屋敷に乗り込むが、隣の屋敷にいる大男に、女ひとりを除いて皆あっという間に殺されてしまう。何ら思わせぶりなところも、何の躊躇もなく、この、薄汚い動物のなめし皮の面を被った大男は、右手に大きな屠殺用のハンマーを持ち、ひとりひとり一撃で打ち殺してしまう。そして電動ノコギリで解体する。すなわち牛や豚の屠殺と同じことを人間に対して仕出かすわけである。さて、日が沈みテキサスに暗い夜がやってくる。最後にひとり残った女を、この大男はチェーンソーを振り回して追いかけ回し、この残酷劇の後半が始まる。

古い木々がからまり合った森をひたすら逃げる女は、偶然昼間立ち寄ったガソリンスタンドに辿り着き、九死に一生を得る。しかしこのガソリンスタンドの主人は、チェーンソーの大男の父親だったのである。女は麻布を被せられて紐で縛られ、トラックに乗せられて彼らの屋敷に連れて行かれる。

さて、ここで、ガソリンスタンドの男、チェーンソーの大男、そして実はその弟であった昼間のヒッチハイカー、そして半ばミイラ化した彼らの祖父の四人の一家が揃って、見るに耐えないほどの異常な振る舞いを仕出かす。彼らはその昔、代々屠殺業を職業として来た一家で、ハンマーで頭を割る屠殺から電動ボルトによる屠殺に変わった時に失業した連中ということになっている。

彼らは捕まえた女を、昔ながらの方法で屠殺しようとしてある緩慢な儀式に及ぶ。泣き叫んで助けを乞う女を横に、突然の陽気さに爆笑したり、幼稚な喧嘩に怒鳴り合ったり、ほとんど偶然の行動の一致から手助けをし合ってひとつの事をしたり、いきなり歯をむき出して見せたり、つまり、およそ人間の集団というより、うろついている猿の集団に近い感じで、感情や理性らしきものが瞬間的に閃くが、それが長続きしないために、その行動の意味が人間的な意味として首尾一貫しない、という雰囲気を作り出している。

彼らは狂人か? いや、狂人ではない。狂人とは、人間の心理のメカニズムが何らかの理由で輻輳したり、循環したり、その前提があるひとつの事柄に固定、つまり偏執したりすることで狂的な心理メカニズムというものが出来上がり、そのメカニズムに従って行動する人間を言うはずである。従ってこれは心理学の対象になる。つまり狂気のメカニズムというものが存在している。これは常識的な人間の心理が辿る心理過程の派生物なのだ。あるいは、正常と呼ばれている人間心理が、そのあまりに膨大で複雑な心理過程の中のほんの一筋の筋道に綱渡り的に限定されているに過ぎないのかもしれない。

ではここに現われた屠殺一家はどうだろう。彼らは心理のメカニズムの対象の外にいる。テキサスの広大な田舎の一角で彼らは代々屠殺業を営み、既にその苛酷な自然の一部分に成り切ってしまっている。自然に対して人間の心理を適応するのは無意味な技である。彼ら四人が繰り広げる、鋭い所がまるでない、緩慢で、喧騒に満ちた儀式は、我々人間が常識的に持っている人間性というものと何らの係わりも持たないものとして僕らの目に映っている。

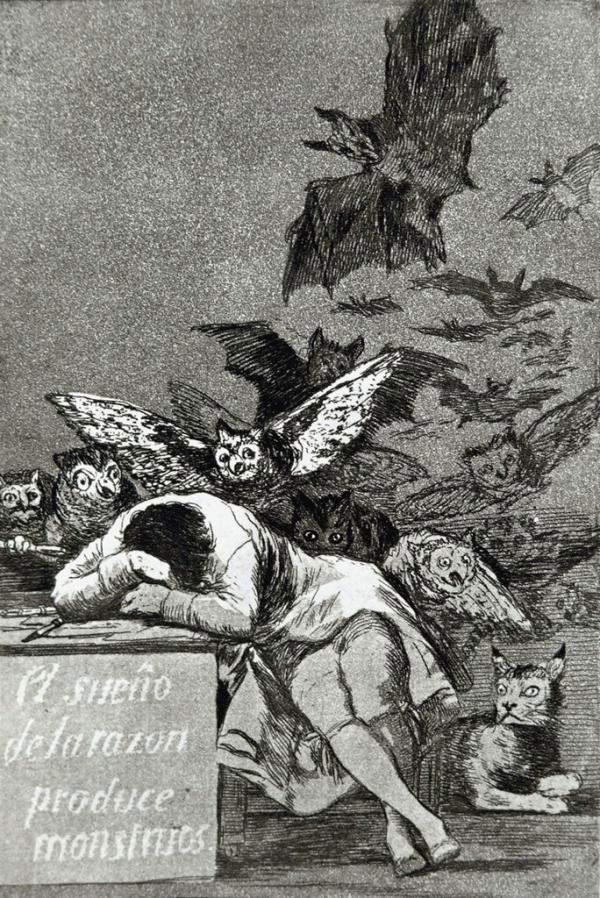

十八世紀のスペインの画家ゴヤは、その後年に、ロス・カプリチョス ── 気まぐれと題した版画の連作を生みだしたが、その第一篇には、ペンを持ったまま眠ってしまった男の回りにあらゆる怪物達を取り囲ませて、無意味な喧騒を繰り広げさせ、その奇怪な絵に『理性の眠りが怪物を生む』という言葉を付している。

この言葉は注意して読むべきだ。人は理性が眠る状態というのを容易に想像し得ない。理性が狂った時怪物が現われるという図式は、我々の通常の想像力の範囲内である。ゴヤが言っているのは理性が狂った時の出来事ではなく、眠ったときの状態であって、その時に何が起きるかという事なのだ。理性が眠る、つまり理性が人間の心理の中から逃げて行った時、人間に残るものは、その遠く古代から綿々と僕達の大脳の奥底に伝えられてきた獣性である。これは一種の生理と呼んでよいものだ。この生理は恐らく人間が代々置かれてきた環境によって形造られたものに違いない。ゴヤが造り出した怪物達は、彼が生きて来たスペインという土地と歴史の土壌の中からおのずと現われた代物に違いない。これらはすべて生理的なものであり、彼の生み出した怪物達がどんなに奇怪な形をしていても、種として存続し得る、生理的な諸条件を満足した形として現われている所以である。平たく言えば、それらは足のないおぼろげな幽霊としては決して現われない。

僕には、この映画のこの儀式のシーンと、ゴヤのある種の絵との区別がつかない。それ程酷似している。この後半の儀式を見て気が付く興味深い点といえば、チェーンソーの大男がいつのまにかその仮面を付け替えているところであろう。昼間の彼は薄汚いなめし放しの皮の仮面を被った容赦のない野蛮な大男であったが、夜のこのディナーの席では白く彩色した面のほほの部分に紅色を入れ、何か少しポーの怪奇潭を思いだす道化じみた様子に変わっているのである。このほお紅を入れた仮面の表情は、ゴヤが昔貴族の遊びを描いた絵に出てくる放り上げられる等身大の人形の無意味な顔を思い出させたり、あるいは、白とパステルカラーの明るくきれいな色ばかりを使って、奇怪な仮面や髑髏を次々と描いたあのジェームズ・アンソールの絵を思い出させる。そう考えると、昼間の屋敷の回りの殺伐とした自然の風景は、ゴッホの絵を思わせるようなところがあるが、あまり絵画とのアナロジーに夢中になるのもまずかろう。

緩慢な屠殺の儀式は、女がちょっとした隙に逃げ出すことで終りを告げる。女が屋敷の窓に飛び込んで、外に転がり落ちると、外は既に朝で明るくなっている。女は逃げ、それをチェーンソーの大男とその弟が追いかける。道路に出ると、そこにはいつものようにトラックや自家用車が走っている。危機一髪で女は荷台付き車の荷台に乗り込み、チェーンソーの男から離れて行くが、女は恐怖のあまり叫び続け、チェーンソーの男は、地平線の上に朝もやを通して鈍く輝く朝の太陽をバックに、恐ろしい唸り声を上げるチェーンソーを無意味に振り回す。

ここで物語は突然終わる。彼らと共にテキサスの無慈悲で非人間的な自然は、その我々の心から深く隠された、土地に縛り付けられた怨念を持続するのだ。