さて、いよいよ配線の本番、つまりハンダづけである。まずは、ハンダづけの工具について、そしてハンダづけ作業について解説することにしよう。

ハンダづけの工具と方法

まずはハンダごてだが、真空管アンプの配線だったら30Wぐらいのものがひとつあれば十分だろう。ただ、かなり大型のトランスの端子のハンダづけとか、銅版や鉄板へ直接ハンダづけする、などということになると60Wぐらいでないとうまくつかない場合がある。大型のハンダごては必要になったとき買うということで、課題のギターアンプなら30Wでだいたい大丈夫だ。ハンダごてを置く台は金属の灰皿でもいいが、安いので、たとえば次のようなこて台を買っておくとやりやすい。

|

|

| 上から、ハンダごて台、18W、60Wハンダごて |

ハンダとハンダ吸い取り線 |

ハンダは錫と鉛の合金であるが、その両者の割合によっていくつか種類があり、それぞれ特徴もある。ここでの電気工作では一般的な錫6、鉛4のフラックス入りのものでよいだろう。ここで、フラックスというのは一種の薬剤で、ハンダづけする金属の表面が熱で酸化して皮膜ができ、ハンダが乗りにくくなるのを防ぐ。昔は「松ヤニ」を使っていたりしたため、単にヤニと呼ばれ、ヤニ入りハンダと言ったりもする。半田線の直径は1mm~1.5mmぐらいのものが使いやすいだろう。

|

| 端子にリード線をひっかける |

次は、ハンダづけの方法である。例えば、図のような端子に抵抗のリード線をハンダづけするとしよう。リード線を、(a)のように通すか、あるいは(b)のように通したあと曲げて引っ掛けるかしておく。ここで、実は、(c)にように端子にしっかりからげて、ハンダづけしなくてもちゃんと導通するようにしておくのが信頼性の上でも正しく、売り物のアンプではそうなっている。しかしこんな風にしてしまうと、もうつけたら最後、外すのはえらく大変だ、というか無理と言っていいかもしれない。我々アマチュア、しかも初心者は、しょっちゅう配線を間違うし、いったん完成したアンプでもしばらくして気に入らなくなり改造してみたり、壊して部品を流用してみたり、というのが普通なので、先のようにリード線をちょんとひっかけてハンダづけでいいと思う(チョン付けなどという)。

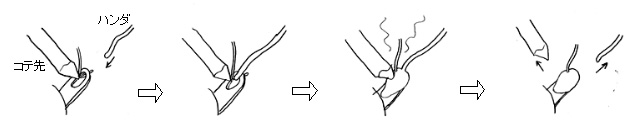

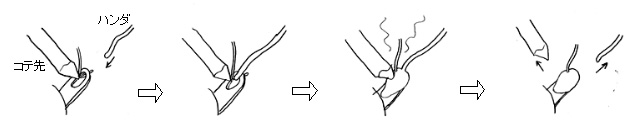

さて、リード線をひっかけたら、次の図のように接合部分にハンダごての先を当て、次にハンダ線を当てた部分に押し付けて、適量をそのままの姿勢で溶かし入れる。コテ先をそのまま動かさずに当てていると、1、2秒ほどしてハンダがすうっと端子とリード線に染み込むように浸透するので、十分浸透したことを見計らってコテ先を離す。場合によってはふーふー吹いて早く冷ましてしまおう。失敗がなければほんの4,5秒で終わるはずである。

|

| ハンダ付けの方法 |

もたもたしているとハンダばかり溶けて、球のようになって下にぽろぽろ落ちたりして、10秒以上たってもつかない、というような事態になる。一発でつかないときは、そのまま悪戦苦闘せず、中断して、深呼吸でもしてやり直そう。あまり一箇所にコテを当てていると部品が熱で壊れたり、端子を支えるプラスティックが溶けて用をなさなくなったりする電解コンデンサや、本作例には無いがダイオードやトランジスタなどの半導体部品など熱に弱い部品は特に失敗のないよう手早く作業すること。あと、いったん溶けて球になってしまったハンダは、もう浸透しなくなってしまっているので捨てて、新しいハンダを使おう。それから、コテ先に残ったハンダはそのままにしておくと変質して、次のハンダ付けをつきにくくする。ハンダづけする前に、コテ先をきれいにしておこう。写真1.34のハンダ台には、耐熱スポンジがついていて、これに水を浸しておき、ここでコテ先をこすることで簡単にコテ先を掃除できるので便利である。

|

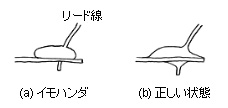

| ハンダ付けの状態 |

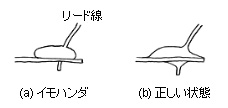

ハンダづけが終わったら、ハンダが部品にちゃんと浸透しているか目視確認しよう。図のようになっているのは怪しい、中の方もちゃんと浸透せず、部品の上に乗っかっただけ(イモハンダなどという)の場合が多い。厄介なことに接してはいるので電気は通してしまい、回路は動作するのだが、不安定だったり原因不明のノイズが出たり、という現象の温床になり、出来上がったあと見つけるのはかなり大変だ。

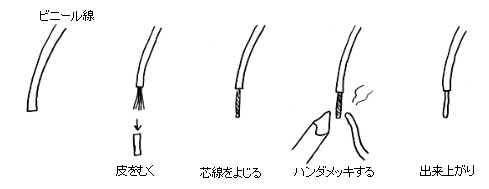

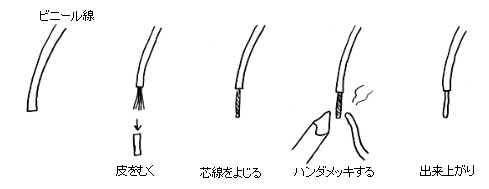

次は、ビニール線のハンダづけ方法である。次の図を見ていただきたい。まず、ビニールの被覆をむく。これには、写真1.36のようなワイヤーストリッパーという道具があると便利だ。私は面倒なのでカッターの刃の上で線を転がしてくるりとむいてしまうのだが、うまくやらないとカッターの刃で中の芯線を傷つけてしまい、思わぬトラブルになることもあるので、慣れるまで止めた方がいい。ハンダごての淵でビニール被覆を溶かしてむく方法もあり、これは芯線は一切傷つかないが、臭いしコテが汚れるのが難点だ。さて、被覆をむいたら、中の芯線を指でよじる。指が脂ぎっている場合は作業着でぬぐうか何かしてからにしよう。脂がつくとハンダがそこだけ乗らないのである。次に、よじった線に事前にハンダを浸透させておく。これをハンダメッキなどと呼ぶ。このように前処理したビニール線を、前述と同じく端子などにハンダづけするのである。

|

| ビニール線のハンダメッキ |

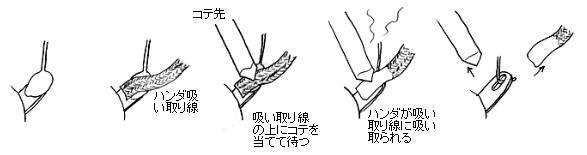

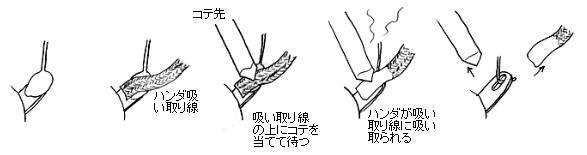

最後に、ハンダづけしてしまったものの外し方について解説しておこう。ハンダの吸い取りは、機械式の吸い取り器が安値で売っているが慣れないとこれは結構難しい。コテでハンダを溶かし、溶けているうちに素早く吸い取る。これよりも、前の写真に載せたハンダ吸い取り線の方が便利だと思う。これは細い銅線を編んで網線のようにしたもので、これを次の図のようにハンダづけした所に当て、吸い取り線の上にコテを当てて熱する。すると網線の下のハンダが溶けて、毛細管現象で、網線にすうっと吸い取られて行き、ハンダづけされていたところのハンダは驚くほどきれいに無くなるのだ。

|

| ハンダ吸い取り線の使い方 |

抵抗のカラーコード、コンデンサーのコードの読み方

|

| カラー抵抗の読み方 |

さて、買ってきた抵抗の1/2W型のものはカラーコード表示で、コンデンサーも特別な表示になっていて、抵抗値や容量値が直接書かれてないのがふつうである。配線するときになって、そのままだとどれがどれか分からなくなってしまいう。そこで、ここでは、これらコードの読み方についてまとめておこう。

カラーコードにも実際は何種類かあるのだが、我々が使う抵抗は4本帯のものである。最初の3本が抵抗値、最後の1本が誤差を表示している。読み方は右の表に示したとおりである。ちょうど虹のスペクトル順に似て、黒から始まって、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白という色が数字の0から9に割り当てられている。最初の2本が数値、次の1本が指数である。例えば「黄・紫・橙・金」だったら

黄 紫 橙 金

4 7 10

3 ±5%

47 × 10

3 Ω

結局、47kΩで誤差±5%の抵抗と分かる。

次はコンデンサーだが、この表記法にもたくさん種類があるのだが、ここで使うものだと、たいがいは容量値は3桁の数字で表記されている。最初の2桁の数に、3桁目の指数をかけた数が容量のpF(ピコファラッド=10-6μF)数になる。例えば

683

であれば

68 × 10

3pF = 68000 × 10

-6μF = 0.068μF

となる。あるいは

104

であれば

10 × 10

4pF = 100000 × 10

-6μF = 0.1μF

である。コンデンサーの種類によってはこれ以外の表記法が使われていることもあるが、ここではこれで間に合うだろう。

以上がコードの読み方になるが、特にカラーコードは塗料や光の加減で色を間違えることも多いので、少なくとも抵抗値ぐらいは配線する前にテスターで測って確認しながら使うことをお勧めする。

配線の作法

さて、ハンダづけの方法が分かったところで、実体配線図にしたがって、実際に配線をして行こう。最終的に配線図通りになればいいという道理なのでが、やはりここにも守った方がいい「作法」がある。この作法に従った方が、配線間違いなどのミスも減り、だんぜん無難である。おおまかなポイントは次の通りだ。

① 電源部を先に配線し、次に信号系を配線する

②電源部は、ACの側から順に配線し、要所要所でチェックしながら行う

電源部の配線ミスは致命傷になる恐れがあるので、②のようにチェックしながら行う。この時、信号系を先に完成させてしまうと電源回りのチェックがやりにくくなるので、①のように電源部から配線するのである。

それから、重要な配線は見通しのいい状態で、落ち着いてやったほうが安全だ。配線というのは、終わりになるほど気がせいて雑になってくるものだ。まあ、配線に限らず何事も人間というのはそういうものだ。そんなときにミスしたときに危険度の高い電源回りの配線をするのは避けておいたほうが無難だと思う。ところで、②のようにチェックしながら行うのは、なんと言っても安全のためである。電源回りでミスをすると、高価な電源トランスが焼けたり、大きくて高価な電解コンデンサがいかれたり、高価な真空管が壊れたりと、ロクなことがない。

テスターを買う

|

| みのむしクリップ |

|

| デジタルテスター |

以上のようにチェックしながら配線するので、テスターが必要だ。なんといってもテスターは電子工作の必須アイテムなので早めに購入しておこう。針のメーターがついたアナログテスターは古風でいいが、今の世の中やはりデジタルテスターであろう。安いものだったら6、7千円ていどで買える。直流、交流の電圧、電流、そして抵抗値など一通りなんでも測れ、値も液晶で直読できるアナログと違って「測定レンジ」が無いので、「電圧」とか「直流」とか「交流」とか「Ω」とか、何を測るかを選択して、あとはプローブを当てるだけで測れる。プラスマイナスを逆に当てても、表示値にマイナスが付くだけだ。私も昔は長年アナログテスターを使ってきが、このデジタルの便利さにはかなわず現在はデジタルである。

それから、写真のような「みのむしクリップ」も買っておこうう。いろいろな色のものが束になって売っている。テスターのプローブから、回路の測定ポイントまであらかじめみのむしクリップで接続しておき、メーターを見ながら電源を入れる、などということをよくやる。それだけでなく、このクリップは実験途上に何かとよく使うアイテムだ。

真空管アンプ製作の危険性について(重要)

さて、ここから後は、実際に配線し、通電して行くわけだが、ここで、とにかく肝に銘じておいて欲しいことは、真空管アンプを扱うことの危険性である。

真空管回路はAC100Vをそのまま扱い、さらにこれを直流に整流し、ふつう200V以上の直流電圧を作って、これで真空管を駆動する。知ってのように人は100V交流でも死ぬことがあるが、200V以上の直流となると、もう、十分に致死電圧である。私も、その昔、小学生のころ何も分からず真空管ラジオなど作って、工作の途中にうっかりと高圧部に触れ、感電した経験がある。幸い死にはしなかったが、猛烈な衝撃と痛み、筋肉硬直、火傷と、頭の中が真っ白になる非常に怖い目に合った。高圧部分に触れて感電すると、瞬間的に筋肉が固まってしまい、手を離そうとしても容易に離せなくなることがあり、余計に恐怖である。一回感電を経験すると非常に良い教訓になり、それ以後、細心の注意を払うようになり、教育的効果は抜群なのだが、とうぜん感電などしないに越したことはない。とにかく、くれぐれも危険性を十分に意識して工作を行うよう、心がけていただきたい。

配線する

それでは、いよいよ実際に配線の作業をして行くことにしよう。

① AC電源周り

まず、AC電源から、スイッチ、ヒューズ、パイロットランプを経て、電源トランスの一次側までを配線する。AC電源からスイッチとヒューズを経た2本の線は電源トランスの0Vと100Vのところにハンダ付けする。0Vと100Vはどっちがどっちでも一緒である。また、スイッチ、ヒューズ、パイロットランプの端子の極性もないので、どっちがどっちでも構わない。

ここまで出来たら、よく配線をチェックしよう。そして、ACプラグはコンセントに差さずに、ヒューズホルダーにヒューズを入れ、スイッチをオンにして、ACプラグの両端の抵抗をテスターで測る。この時、1Ω以下のときはどこかがショートしているので要チェックである。また、逆に導通が無いときは配線ミスかヒューズが入っていないかスイッチが入っていないかなのでチェックしよう。正常であれば5Ωていどになっているはずである。他のトランスの場合はいくらか値が異なるがだいたい数Ω~数十Ωのオーダーなはずである。

次に、スイッチをオフにしてACプラグをコンセントに差し込む。では、おもむろにスイッチをオンにしてみよう。何となく緊張する一瞬である。何にしても作っている最中にこうして電源を入れるときは、必ずプラグをすぐ抜けるように、そしてスイッチをすぐ切れるように身構えてから注意深くスイッチオンしよう。

さて、ここでパイロットランプが点けば、ヒューズは飛んでいないということだし、一応OKである。感電に気をつけて、トランスの2次側のAC電圧をテスターで測ってみよう。シャーシーは総アルミ製なので、テスターのブローブでショートさせないよう気をつけること。それから、安全のために、顔を近づけないようにした方が無難である。万が一火花が飛んだりしたとき危険だ。そういう意味ではメガネをかけている人の方が、目を防御できるのでこの時ばかりは有利である。ここで、テスターのACレンジで、B電源用のトランスの2次側の0Vと280Vの間を測ってみよう。280Vよりちょっと高い300Vあたりの電圧になっていれば正常である。トランスの表示電圧は、所定の電流を流したときに出る電圧値で、このように電流を流さないときは1割前後高く出るのである。同じように、ヒーター用の2次側も測ってみて6.3Vの一割り増しの7Vぐらいになっていれば正常である。火花が飛んだりするのはもちろん、ヒューズが切れるのは明らかに異常である。すぐにコンセントを抜いて、電源を切って、配線を調べよう。

② ヒーター回り

(12AX7と6V6GT)

|

| ヒーターへの配線はよじる |

次に配線するのはヒーター回りである。電源トランスの0Vと6.3Vを、まず6V6GTの2ピンと7ピンに配線し、この2ピンと7ピンから今度は12AX7の4,5ピンと9ピンに配線する。12AX7の4ピンと5ピンは隣り同士でこれを接続するのだが、ここへ行くビニール線の被覆を1.5cmぐらいに長めに剥き、それで接続してしまうのが簡単だ。

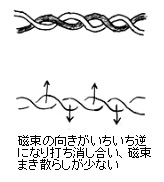

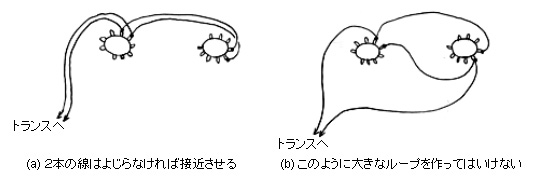

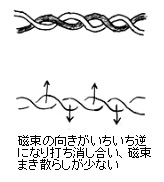

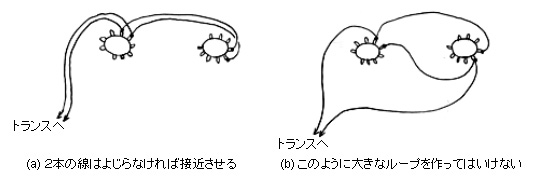

また、トランスの0Vと6.3Vと6V6GTの2ピンと7ピン、12AX7の4,5ピンと9ピンへの配線には極性はないので、どちらがどちらでも構わない。ここはけっこう大きな電流が流れるので、線材は太目のものを使った方が無難である。それで、トランスからヒーターへ伸びる2本の線は、図のようによじるようにしよう。よじることによって、磁束が打ち消しあってノイズを撒き散らす量が小さくなるのである。よじるのが無理だったら、最低限、行きと帰りの線を接近させて配線しよう。下図(b)のように行きと帰りの線が大きくループを作っていたりすると、やはり一帯に磁束を撒き散らし、ハムを発生する恐れがある。実際には、このようなパワーアンプではそれほど影響は無かったりするのだが、まあ、マナーだと思って、そういう習慣をつけるようにしよう。

|

| ヒーター配線の引き回し方 |

配線が終わったら、またコンセントを入れて、スイッチをオンにし、今度はシャーシーの表から真空管ソケットのピン穴にテスターのプローブを差し込んで電圧を測る。先と同じ7Vていどの電圧が出れば配線は正常である。電源を切って、6V6GTと12AX7を差し込んで、また電源スイッチを入れてみよう。しばらくして真空管のヒーターが橙色に点灯するはずだ。ここでも、ヒューズが切れるのは異常である。また、真空管のヒーターが橙色を通り越して、真っ白にこうこうと輝くような場合も、配線ミスでヒーター電圧が過剰になっている可能性があり、これも異常である。ヒーターが点灯した状態でヒーターの電圧も測ってみよう。6.3Vあたりになっていれば正常である。

③ 電源部全体

最後に、5AR4の整流回路、電解コンデンサと抵抗で出来た平滑回路部分を配線して、電源部を完成させよう。電源トランスの2次側の二つの280Vから5AR4の4ピンと6ピンへ行くが、これもどっちがどっちでも構わない。

|

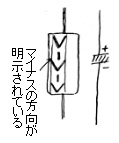

| 電解コンデンサの極性 |

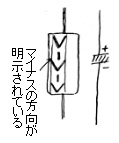

ここで、くれぐれも注意が必要なのが電解コンデンサの極性である。これを逆にすると、大きな直流電流が流れ、しばらくして電解コンデンサが破壊する。最悪の場合、パンッ!というものすごい破裂音がして電解コンデンサが破裂し、中の電解液が周り中に飛び散る、という最悪の事態になる。運悪く目を近づけていたりすると完全に病院行きだ。電解コンデンサの極性にはくれぐれも注意しよう。電解コンデンサーの極性の見方は図の通りである。

さあ、配線をチェックしたら、通電チェックだ。真空管を3本とも全部挿し、ACコンセントを入れ、スイッチを入れる。電源回路に近い方の22μF450Vの両端の間に感電しないように気をつけてテスターを入れ、直流レンジで測る。およそ390Vぐらい出ていれば正常である。この段階ではまだ、真空管回路が無く、電流が流れないので、設計値よりかなり高めの電圧が出ている。ここで電圧が著しく違っていたりしたら異常である。ヒューズが切れる、焦げ臭い臭いがする、煙が立ち上る、などというときも異常なのですぐに電源を抜いて、配線を点検しよう。

ここで、重要な注意事項である。22μF450Vが2つと、10μF450Vが一つの電解コンデンサーだが、通電した状態でおよそ390Vがかかっている。この390Vの電気はコンデンサーに蓄電されており、電源スイッチを切っても放電させなければ、かなりの長時間そのまま残っている。徐々に放電するがそのスピードはかなり遅く、ふつう数時間たった後でも強烈に感電するので、くれぐれも注意しよう。電源を切ったからといって触ってはいけないのだ。再び回路に触るときは、20kΩ~100kΩていどの抵抗をみのむしクリップでコンデンサの両端にパラにつなぎ、必ず放電させてからにしないといけない。ちなみに、ここでこの抵抗をはしょって直接プラスとマイナスを触れさせて放電したりすると、ものすごい火花が飛んでクリップの鉄が一部溶解して飛び散るなど危険なので止めよう。

④ 増幅部

最後は、6V6GTと12AX7周りの増幅部である。この増幅部も、順々に配線してはチェックというやり方もあるが、今回の回路は非常に単純なものなので、まあ、どこから配線してもいいんじゃないだろうか。ちなみに、チェックしながら配線するときは、普通、終段から初段に向かってやって行く。ということで、ここでも、終段から初段へ向かって配線して行くことにしよう。

ひとつ目の注意点。使用するときに熱くなる部品は、なるべく回りに空間を空けるようにする。ワット数の大きな抵抗は、すべて熱を持つので、他の部品との距離を離して通気を良くしないといけない。この回路で一番熱くなるのは、一番ワット数の大きな470Ω3Wの抵抗と、最後の方に入っている8Ω10Wのセメント抵抗(こちらはでかい音で弾くと熱くなる)である。これらは場合によっては、触れないほど熱くなる。同じ熱消費量でも、抵抗の図体が小さいほど表面温度は高くなる。このように熱くなる抵抗はリード線も短く切り詰めず余裕を持たせよう。リード線を通じて熱が別の部品に伝わるのである。特に、電解コンデンサは、熱に弱く、高温状態で使用すると特性が劣化して早くダメになる。例えば、470Ωのカソード抵抗にパラ(並列)に入っている22μFの電解コンデンサは、パラだからといって抱き合わせてはいけない。電解コンデンサが抵抗で熱せられるからである。なるべく離れるように配線しよう。

ツルーバイパススイッチ(足踏みで入り切りするもの)から出力ジャックへの配線には今回はふつうのビニール線を使ったが、こういうところはシールド線と呼ばれる線材がよく使われる。

シールド線とは、ビニール線を、網状の金属で覆った特別な線材である。網線をアースに落とすことで、芯線に外来のノイズが入り込むのを防ぐ役割をする。ギタリストなら当然知ってのように、ギターのケーブルを「シールド」と呼ぶのはまさにこのシールド線が使われているからである。このシールド線は、信号が小さい部分で、あるていどの長さ引き回さなければいけない場合などによく使われる。

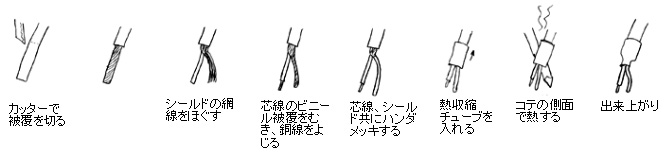

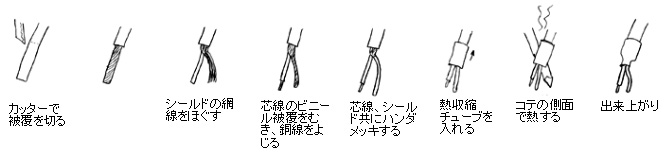

シールド線の処理だが、下の図のように、外側のビニールを中の網線をなるべく傷つけないようにカッターで切り、網線をほぐして芯線を出し、網線をよじり合わせ、芯線、網線にハンダメッキする。根元の部分はできれば、熱収縮チューブで覆ったほうがきれいである。熱収縮チューブは、ハンダごての根元のあたりで熱してやれば、すぐに縮んで、ぴったりとくっついてくれるので便利だ。

|

| シールド線の処理 |

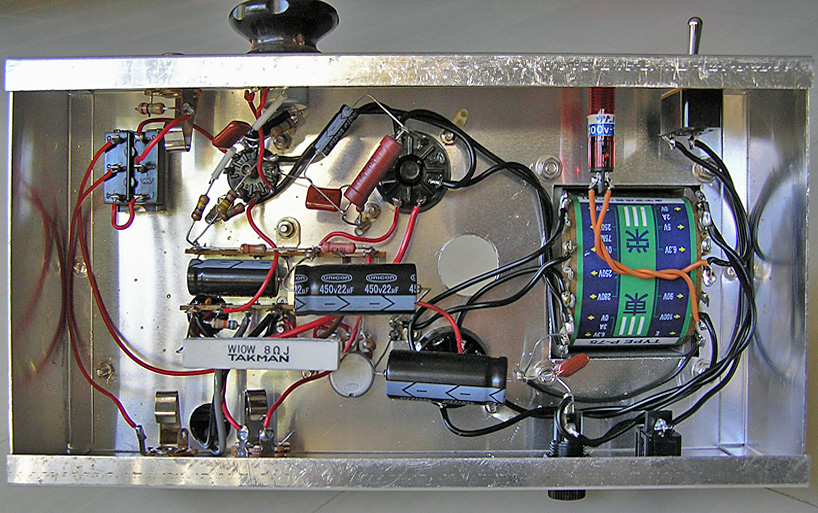

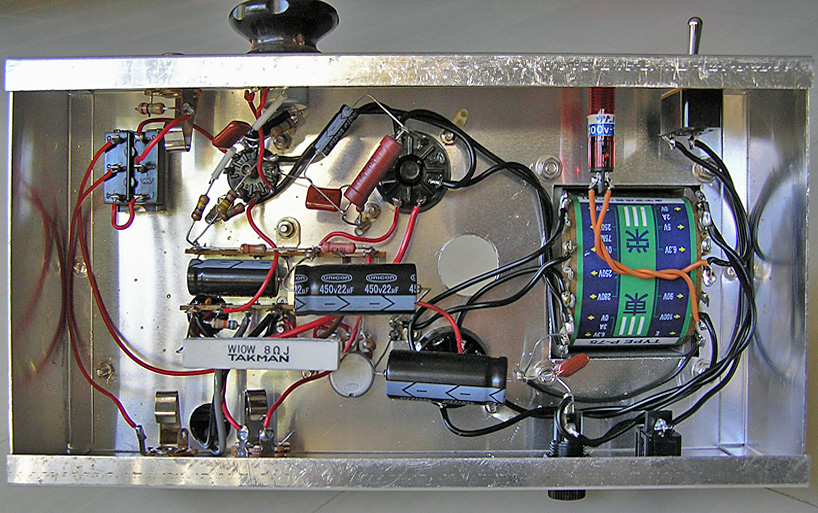

さて、実際の配線は、初めてだとかなり悪戦苦闘するとは思われるが、これで、すべて済んだものとしよう。下に、あまりきれいではないが私がやった配線の写真を載せておく。配線というのは割りと性格が出るもので、こうして晒すのは何となく照れくさい。ネットなどを見ていると、世の中はきちっとした人が多いようで、ビニール線や各種部品がほとんど幾何学模様を作っているかのように完璧な作業をする人がけっこういる。私の配線は、まあ、そこそこ、といったところであろう。

|

| 実際の配線 |

アースについて

ここで、配線についての節の最後に、アースの配線について少し触れておこう。以前にもちょっと言ったが、アースをどのように引き回すかは、実はかなり厄介な問題で、実は「こうすれば大丈夫」と一言で言えるものではなく、回路によってそのつど考えないといけない難しいものなのである。というわけで、ここでは、ごく基本的で重要と思われるポイントだけ紹介しておくことにしよう。

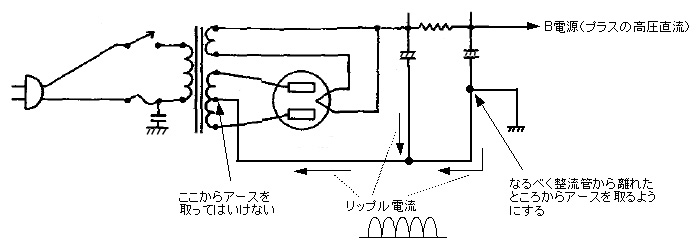

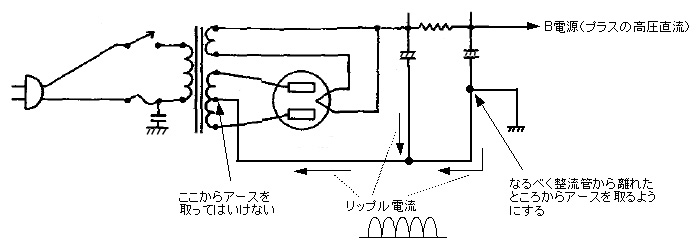

① 電源部からのアース線の取り出しポイント

電源部のマイナス部分がアースとして信号部へ渡るわけだが、その取り口はどこでもいいわけではない。下図のように、平滑回路の最後の電解コンデンサのグランド側から取って、これを信号部へ配線してアースとして使ってやる方がいい。例えば、図のようにトランスの0V(中点)のところからアースを取るのは良くない。というのは、整流管(5AR4)で整流されたばかりの電気は、図のようなリップルと呼ばれる波形で、これが電解コンデンサーを通り、トランスの0Vに戻って来るので、この部分にはかなり大きなリップル電流が流れている。50Hzの交流なら整流後は100Hzが主な成分である(関西方面なら120Hz)。そのため、このリップル電流が流れる導線は、電位が揺れているのである。そこからアースを取ってしまうと、その成分が信号系に入り込み、ハムの原因になることがある。

|

| アースの取り出し口 |

② シャーシーアース

アルミシャーシーはシャーシー内の回路をシールドする役割を果たすので、シャーシーは、回路のアースと接続する。今回作るギターアンプでは、シャーシー全体をアースの通り道に使って、回路上でアースに接続するときはシャーシーの上に複数箇所で落とすやり方を使っている。実は、オーディオアンプではこういうやり方はめったにせず、アース線を張ってそのアースをシャーシーの上の一点に接続するのが普通である。なんでオーディオと違えたかという理由は特にないのだが、ギターアンプの場合は実際にこのやり方はけっこうよく使われているし、やってみると配線もけっこうやり易い。正直、どっちがいいかは自分にはジャッジできないのだが、まあ、ギターアンプだから、というていどの理由である。この辺の議論になると、回路の動作を詳細に追わなければ無理である。自分の考えを言えば、作ってみてよければそれでいいのではないだろうか。今回のこのシャーシーアースで問題は起こっていないし、まずますである。ちなみに、FenderのChampのオールドでもこのやり方を使っている。ただ、一点注意を書いておくと、シャーシーに真空管ヒーターの交流は流さない方がいい。実はChampの初期ものは、平然と、このヒーター電流がシャーシーを流れている。これはあからさまにハムノイズの原因になるので止めた方がいい。オーディオアンプ屋が見たら怒りそうである。

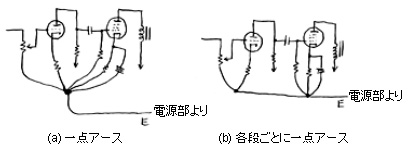

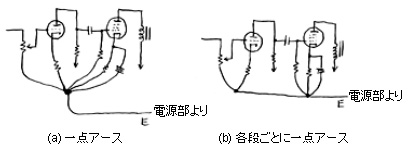

③ 一点アースについて

|

| 一点アース |

この一点アースという言葉は、昔はよく聞いたが、いまではそれほど聞かなくなった。一点アースとは、図(a)のように、各部品のアースをひたすら一点に集めてしまうという方法である。ただ、すべての部品を一点で集めるのは物理的に不可能なので、ふつう、(b)のように各増幅段ごとに使われている部品のアースを一点に集める。実際、今回の配線は、シャーシーアースを使ったため、これがやり易く、ほぼそういう形のアースになっている。まあ、色々なやり方があるわけだが、思うに、結局、一番無難な方法は、回路図に描かれたとおり、順序良く部品をアースに落として行く、という方法ではないだろうか。