「君ならひどくロマンチックだというだろう。しかしこれがプロヴァンスだとも僕は思うのだ」

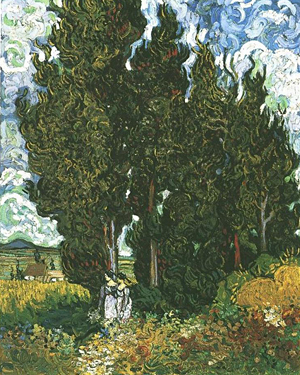

サンレミからオーヴェールへ移る直前に描かれた糸杉のある散歩道という画布は、サンレミで描かれたゴッホの絵の中の幻想的なものが溢れ出て結晶したかのような、実に不思議な魅力を持った絵だ。背の高い糸杉は、野良仕事を終えた農夫と、婦人を乗せた馬車を運んで流れ去って行く散歩道の道端にそびえ立ち、一見真黒に見える糸杉を良くみればその中で、短い細長い筆触の赤茶色や緑色やピンク色がきらきらと光っている。空はコバルトブルーに塗られて、奇妙な細い三日月と、大きすぎる光輪を付けた一番星のレモン色の輝きが、オレンジ色の混じった黄色い野原と呼応している。

この常軌を逸した法外なロマンチシズムは、人の隠れた悲しみや苦しみを刺すような鋭い針と、その痛みを癒す甘美な感傷を合わせ持った処に現れている。これがあの片時も眠ることができなかった精神が南仏に聞き取った音であった。彼は、糸杉のことを「風景の中の黒い斑紋」と評し、ここ南仏では「青と共に見ると言うよりは、青の中で見なければならない」と言っている。ここに描かれた糸杉は、深いコバルトブルーの吸い込まれてしまいそうな夜空の色をした心の中の黒い影だ。目の眩むような高所に舞い上がる精神の中の暗い影だ。高い所の苦手だった彼を空へと運んで行くのは、このよじれた黒い糸杉の炎である。深い青色に染まった夜空に、彼はかつて地上に生きた親しい人達の天上における一群を夢想するのであった。散歩道の地上からいっきに天に向かって画布を突き抜けて描かれた糸杉は、彼自らを地上から天上の彼方の世界へ運んで行く、死という乗り物に他ならないのだ。

彼はここサンレミで、糸杉を主なモチーフに据えた画布をいくつか描いている。最も初期のものと思われるのは、輝きのない細い三日月とピンク色の雲を配した、青緑色の昼の空の中の二本の大きな糸杉を描いた画布であろう。そして、明るい三日月と多数の星が騒がしく輝くコバルトブルーの夜空を背景にした糸杉──星月夜。それから、異様な形をした雲がひしめき合う昼の空を背景にして、糸杉と麦畑とオリーブの木の三つのモチーフを配置した、糸杉のある麦畑。さらに、花咲く散歩道を歩くふたりの女性の後ろに奇怪に渦巻き、燃え上がる糸杉を描いたもの。そして、その最後に当たるものが、この糸杉のある散歩道である。

これらの絵に描かれた糸杉は皆、風景の中の垂直要素として、高さを暗示するものとして、地上と天上とを結ぶ架け橋のような格好に描かれている。もうひとつ気を付けてよい点がある。それは、特に糸杉のある散歩道や星月夜にはっきり見られるのだが、画布の上半分と下半分の画家の視点がまったく異なっており、丁度、画布の真中でこれらをつなぎ合わせたような構図で描かれていることだ。下半分の地上の風景は、高いところから見下ろすように描かれ、上半分は天をあおいで見上げるように描かれている。あたかも彼自身が、地上と天上のどちらにも属していないかのようである。

ゴッホは、物を見るとき、目の玉を動かさず、常に目を真正面に向け、首を回して対象を追う癖があったそうだが、南仏独得の背の高いまっすぐ上に向かってそびえる糸杉を見るときの彼の眼と心は、おのずと地上と天上の間を行ったり来たりしたであろう。地上の人々の生活に執心した彼の眼に映るのは、仕事を終えて家族の元へ帰る農夫達、夜会に出かける馬車に乗った女性、人なつこい明りを灯した藁葺の宿屋、しかし彼らは皆じきに川のように流れる散歩道に乗って画布の下の方へ去って行き、人気のない雑草の混じった野原だけが残る──それが彼が見る地上であり、彼自らの心情であり、そして彼にとっての孤独な地上での生活の総てであった。

それに対して、天上の夜空にはこの地上と隔てられた全く違う世界が広がっているのであった。既にアルルで彼がテオに宛てた手紙に、美しい叙情的な筆致で、死を地上の世界から天上の世界へ旅をする乗り物にたとえているが、このロマンチシズムは、サンレミの独房生活にあってますます高まって行き、遂に糸杉という象徴を得て地上と天上は奇跡的に結び付く。突然結び付けられた苦しみと快癒、光と影、現実と夢想、しかしこれがプロヴァンスである、これが南国である、と彼は言うのだ。

彼が執着したもうひとつのモチーフにオリーブの木がある。彼の描くオリーブの木は皆天に押さえつけられている。大地にたたきつけられてひれ伏して、なおかつ天に向かって賛美の手を差し伸べようとする殉教者の、苦しみに捻れ捩れた体を思わせる。オリーブの木が地上に限定されているのに対し、糸杉はどこまでも登って行き、遂に天に届くかとも思わせる。しかし糸杉にはもうひとつの側面がある。

ゴッホは、ドラクロワの手になる「ピエタ」の白黒の石版画に色彩を乗せた作品を描いている。これは彼がキリストを直接描いた唯一の絵であったが、この絵と、三日月のある昼の糸杉の絵を並べて見ると、この両者は同一のイメージを喚起する。構図が酷似している点は言うまでもないが、大小ふたつの糸杉が絡み合いながら昇天する様からは、激しい情欲が感じられはしないか。黒い炎、黒い斑紋、よろしい、しかしこの黒い影の中は、捻れ、よじれる筆触の絡み合いとして描かれている。このねっとりとして執拗な筆触は、現世のあらゆる欲望や快楽と隔絶された修道僧の胸の内に嵐のように吹き荒れる情欲を、ひたすらな天への祈りによって昇華しようとする姿を連想させる。一心に祈りの文句を唱える彼の眼の前にあるのは、十字架に掛けられたキリストの図であり、十字架から降ろされるキリストであり、死せるキリストを抱いた聖母の図である。

以前、イタリアのフィレンツェにある、フラ・アンジェリコの宗教画で装飾されたサン・マルコ修道院へ行った時、どうしようもなく納得させられたのが、当時のキリスト教の恐るべき内向性だった。修道院の二階には修道僧達の個室が整然といくつも並んでいる。重々しい木の扉を開くと、漆喰で塗り込められた白い壁に囲まれた狭いがらんとした部屋に、鉄格子のはまった正方形の窓がひとつある。窓には、木でできた鎧戸が取り付けられ、これを閉めると部屋の中は昼でも暗い。それぞれの部屋の壁には、フラ・アンジェリコの手になるキリスト受難劇の各場面がフレスコで描かれ、俗世から隔絶され、この独房に閉じ篭った修道僧にとって、このフレスコ画の向こうにある福音書の世界以外への道は全て閉ざされているといった様が感じられる。

窓に取り付けられた鎧戸には留め金がふたつあって、小さな方の留め金を外すと丁度中央に首が入る程の部分が開き、大きな留め金を外すと鎧戸全体が開くようになっている。鎧戸を開けると鉄格子のはまったガラス越しに下界が見える。美しい庭園の草花や木々の眺め、そして明るい太陽の光が部屋の中に差込み、陽の光に照らされたフラ・アンジェリコの絵はその健康な側面を現し始める。しかし再びこれを閉じてしまえば暗闇である。生命の、自然の進入を阻む、木と鉄の留め金でできたこの鎧戸は、まさに貞操帯のイメージそのものであった。鎧戸に鍵を掛け、外に広がる自然から隔絶した修道僧は、ろうそくの光の中で、今度は自らの体の内に広がる自然と格闘する。

キリスト教徒にとって、罪は、悩みは必要なのであって、より深い罪を犯す者、より深く悩める者こそ最も神の救いに近い者とされる。したがって、罪を犯すその根源的な理由であるところの欲望は、そして欲望をかき立てる本能は、そして本能の母胎である自然は、彼らにとってはより深く苦悩するために必要なものであり、もし、これら「自然」をいとも簡単に捨て去ってしまう人間が居たとしたなら、これ程キリスト教的宗教感情と無縁な者もあるまい。何故必要か──否定するためにだ。生の否定、それが新しい生、つまり神の名のもとに生きるという第二の生を肯定するために必要となるのだ。否定とは何か──より深く対象の内へ没入して、それと格闘し、新しい肯定的観念に向けて昇華させんがための努力に外ならない。彼らは生を捨てるのではない──生の果てまで歩くのだ。

「それでも時々、どこかの淫売婦でも抱いてみたいという嵐のような欲望にも襲われるのだよ」

サンレミの療養所からテオに宛てたこの文句は、自分は健全なのだという訴えに聞こえる。自分は自然と共にあり、本能と共にあると訴えているように聞こえる。しかし、サンレミで彼が振るった絵筆は、その健全さに反して動いている。彼が、進んでサンレミの療養所に入ったことは良く知られていて、当時アルルに居た彼はその健全な正常人の判断のもとに、狂人のたむろするこのサンレミの独房に閉じ篭ったのだった。患者達は日がな一日何もせず、何の楽しみもなく、定期的に与えられる餌と形容する外ない粗悪な食事を取るほかは、ぶらぶらと時間を潰している。

サンレミの療養所は古い修道院を改造して造られたもので、そこで働く看護婦の多くはもとは修道女であった。つまりゴッホは自ら進んで修道院の独房に入ったようなものだったのだ。サンレミ滞在の終わりの方になると彼はしきりにこの修道院を改造した療養所が何の治療も行っていないことに対して不満を述べ、さらに、彼の発作に伴う宗教的に錯乱した状態を──本来ならこれこそ治療せねばならない状態であるはずなのに──看護婦達つまりもと修道女達がどことなくこれを喜び、助長することしかしない事について抗議している。彼はここで幾度かのひどい発作に襲われたのだが、それが馬鹿げた恐ろしい宗教的色彩を帯びていることに非常な恐怖を抱いていて、環境に非常に敏感な自分が、この療養院がもと修道院だったという事実と、宗教的錯乱を助長したくてたまらないもと修道女達に影響されて、発作が非理性的なものになるのだろうと推察している。

ゴッホが、フィレンツェのサン・マルコ修道院の独房に閉じ篭る修道僧と同じ状況に置かれていた、と想像することはあながち突飛な連想とは言えないと思う。フラ・アンジェリコのキリスト受難劇の代わりに、彼の部屋には画架の上のキャンバスがあった。そして、修道僧が鎧戸を閉めて閉じ篭もり、外界の自然と内的に連続した自らの肉体と、その内に広がる本能と格闘し、その苦しみを漆喰の壁の上に描かれた宗教画の上に投影したように、ゴッホは鉄格子の外に広がる自然を眺め、その宗教的な意味を画布の上に投影したのだった。サンレミで描かれた多くの彼の絵は明らかに宗教色を帯ており、幾つかの画布は現実の風景を描いていながらまさに宗教絵画そのものであった。

サンレミからオーヴェールへ移る直前に描かれた糸杉のある散歩道という画布は、サンレミで描かれたゴッホの絵の中の幻想的なものが溢れ出て結晶したかのような、実に不思議な魅力を持った絵だ。背の高い糸杉は、野良仕事を終えた農夫と、婦人を乗せた馬車を運んで流れ去って行く散歩道の道端にそびえ立ち、一見真黒に見える糸杉を良くみればその中で、短い細長い筆触の赤茶色や緑色やピンク色がきらきらと光っている。空はコバルトブルーに塗られて、奇妙な細い三日月と、大きすぎる光輪を付けた一番星のレモン色の輝きが、オレンジ色の混じった黄色い野原と呼応している。

この常軌を逸した法外なロマンチシズムは、人の隠れた悲しみや苦しみを刺すような鋭い針と、その痛みを癒す甘美な感傷を合わせ持った処に現れている。これがあの片時も眠ることができなかった精神が南仏に聞き取った音であった。彼は、糸杉のことを「風景の中の黒い斑紋」と評し、ここ南仏では「青と共に見ると言うよりは、青の中で見なければならない」と言っている。ここに描かれた糸杉は、深いコバルトブルーの吸い込まれてしまいそうな夜空の色をした心の中の黒い影だ。目の眩むような高所に舞い上がる精神の中の暗い影だ。高い所の苦手だった彼を空へと運んで行くのは、このよじれた黒い糸杉の炎である。深い青色に染まった夜空に、彼はかつて地上に生きた親しい人達の天上における一群を夢想するのであった。散歩道の地上からいっきに天に向かって画布を突き抜けて描かれた糸杉は、彼自らを地上から天上の彼方の世界へ運んで行く、死という乗り物に他ならないのだ。

|

| 二人の女性のいる糸杉 |

|

| 昼の糸杉 |

|

| 星月夜 |

ゴッホは、物を見るとき、目の玉を動かさず、常に目を真正面に向け、首を回して対象を追う癖があったそうだが、南仏独得の背の高いまっすぐ上に向かってそびえる糸杉を見るときの彼の眼と心は、おのずと地上と天上の間を行ったり来たりしたであろう。地上の人々の生活に執心した彼の眼に映るのは、仕事を終えて家族の元へ帰る農夫達、夜会に出かける馬車に乗った女性、人なつこい明りを灯した藁葺の宿屋、しかし彼らは皆じきに川のように流れる散歩道に乗って画布の下の方へ去って行き、人気のない雑草の混じった野原だけが残る──それが彼が見る地上であり、彼自らの心情であり、そして彼にとっての孤独な地上での生活の総てであった。

それに対して、天上の夜空にはこの地上と隔てられた全く違う世界が広がっているのであった。既にアルルで彼がテオに宛てた手紙に、美しい叙情的な筆致で、死を地上の世界から天上の世界へ旅をする乗り物にたとえているが、このロマンチシズムは、サンレミの独房生活にあってますます高まって行き、遂に糸杉という象徴を得て地上と天上は奇跡的に結び付く。突然結び付けられた苦しみと快癒、光と影、現実と夢想、しかしこれがプロヴァンスである、これが南国である、と彼は言うのだ。

◇

|

| ピエタ(ドラクロアによる) |

ゴッホは、ドラクロワの手になる「ピエタ」の白黒の石版画に色彩を乗せた作品を描いている。これは彼がキリストを直接描いた唯一の絵であったが、この絵と、三日月のある昼の糸杉の絵を並べて見ると、この両者は同一のイメージを喚起する。構図が酷似している点は言うまでもないが、大小ふたつの糸杉が絡み合いながら昇天する様からは、激しい情欲が感じられはしないか。黒い炎、黒い斑紋、よろしい、しかしこの黒い影の中は、捻れ、よじれる筆触の絡み合いとして描かれている。このねっとりとして執拗な筆触は、現世のあらゆる欲望や快楽と隔絶された修道僧の胸の内に嵐のように吹き荒れる情欲を、ひたすらな天への祈りによって昇華しようとする姿を連想させる。一心に祈りの文句を唱える彼の眼の前にあるのは、十字架に掛けられたキリストの図であり、十字架から降ろされるキリストであり、死せるキリストを抱いた聖母の図である。

|

| フラ・アンジェリコ |

窓に取り付けられた鎧戸には留め金がふたつあって、小さな方の留め金を外すと丁度中央に首が入る程の部分が開き、大きな留め金を外すと鎧戸全体が開くようになっている。鎧戸を開けると鉄格子のはまったガラス越しに下界が見える。美しい庭園の草花や木々の眺め、そして明るい太陽の光が部屋の中に差込み、陽の光に照らされたフラ・アンジェリコの絵はその健康な側面を現し始める。しかし再びこれを閉じてしまえば暗闇である。生命の、自然の進入を阻む、木と鉄の留め金でできたこの鎧戸は、まさに貞操帯のイメージそのものであった。鎧戸に鍵を掛け、外に広がる自然から隔絶した修道僧は、ろうそくの光の中で、今度は自らの体の内に広がる自然と格闘する。

キリスト教徒にとって、罪は、悩みは必要なのであって、より深い罪を犯す者、より深く悩める者こそ最も神の救いに近い者とされる。したがって、罪を犯すその根源的な理由であるところの欲望は、そして欲望をかき立てる本能は、そして本能の母胎である自然は、彼らにとってはより深く苦悩するために必要なものであり、もし、これら「自然」をいとも簡単に捨て去ってしまう人間が居たとしたなら、これ程キリスト教的宗教感情と無縁な者もあるまい。何故必要か──否定するためにだ。生の否定、それが新しい生、つまり神の名のもとに生きるという第二の生を肯定するために必要となるのだ。否定とは何か──より深く対象の内へ没入して、それと格闘し、新しい肯定的観念に向けて昇華させんがための努力に外ならない。彼らは生を捨てるのではない──生の果てまで歩くのだ。

◇

「それでも時々、どこかの淫売婦でも抱いてみたいという嵐のような欲望にも襲われるのだよ」

サンレミの療養所からテオに宛てたこの文句は、自分は健全なのだという訴えに聞こえる。自分は自然と共にあり、本能と共にあると訴えているように聞こえる。しかし、サンレミで彼が振るった絵筆は、その健全さに反して動いている。彼が、進んでサンレミの療養所に入ったことは良く知られていて、当時アルルに居た彼はその健全な正常人の判断のもとに、狂人のたむろするこのサンレミの独房に閉じ篭ったのだった。患者達は日がな一日何もせず、何の楽しみもなく、定期的に与えられる餌と形容する外ない粗悪な食事を取るほかは、ぶらぶらと時間を潰している。

サンレミの療養所は古い修道院を改造して造られたもので、そこで働く看護婦の多くはもとは修道女であった。つまりゴッホは自ら進んで修道院の独房に入ったようなものだったのだ。サンレミ滞在の終わりの方になると彼はしきりにこの修道院を改造した療養所が何の治療も行っていないことに対して不満を述べ、さらに、彼の発作に伴う宗教的に錯乱した状態を──本来ならこれこそ治療せねばならない状態であるはずなのに──看護婦達つまりもと修道女達がどことなくこれを喜び、助長することしかしない事について抗議している。彼はここで幾度かのひどい発作に襲われたのだが、それが馬鹿げた恐ろしい宗教的色彩を帯びていることに非常な恐怖を抱いていて、環境に非常に敏感な自分が、この療養院がもと修道院だったという事実と、宗教的錯乱を助長したくてたまらないもと修道女達に影響されて、発作が非理性的なものになるのだろうと推察している。

ゴッホが、フィレンツェのサン・マルコ修道院の独房に閉じ篭る修道僧と同じ状況に置かれていた、と想像することはあながち突飛な連想とは言えないと思う。フラ・アンジェリコのキリスト受難劇の代わりに、彼の部屋には画架の上のキャンバスがあった。そして、修道僧が鎧戸を閉めて閉じ篭もり、外界の自然と内的に連続した自らの肉体と、その内に広がる本能と格闘し、その苦しみを漆喰の壁の上に描かれた宗教画の上に投影したように、ゴッホは鉄格子の外に広がる自然を眺め、その宗教的な意味を画布の上に投影したのだった。サンレミで描かれた多くの彼の絵は明らかに宗教色を帯ており、幾つかの画布は現実の風景を描いていながらまさに宗教絵画そのものであった。