ロバートジョンソンの歌の研究

イントロ

およそ35年前、自分をブルースの世界に引きずり込んだのがこのロバート・ジョンソンというブルースマンである。ギター弾きの自分はそのときから彼の歌とギターを演奏しはじめ、今に至るまでずっと続けている。その、破格に思い入れのある彼の音楽を、今回は切り刻んで分析しようとしているのである。

なにをしているかと言うと、彼の歌を周波数解析しメロディーの正確な周波数を測定し、これを半音の1/100の単位で譜面化する。次に、この正確な音程に基づいて、電子ボーカルソフトであるVocaloidにそのままその歌を歌わせる。最終的な目的は、ロバート・ジョンソンの平均律12音階から外れる音程(マイクロトーンと呼ばれている)の秘密を解き明かし、その独特のフィーリングを明るみに出すことである。

実は、この分析はアカデミックな世界で仕事として行っているものである。アカデミアでは結局、論文がすべてだが、このページは私的なものなので、この分析に関する周辺につき以前書いた日記などの文章を並べ、脈絡なくまとめておくことにしよう。全体としては、いわば、研究の周辺のことごとを綴ったもの、という感じにしておく。もちろん、アカデミア向きの分析の結果は、ここにも載せておく。

分析結果

エッセイ的なものは後に回し、まず、現在までに得られた結果を先にここに載せておこう。課題曲は、1937年に録音された"Me and the devil blues"である。分析対象の楽曲にはTake2の方を使い、実際の音源には一番最近にリリースされたThe Centennial Collectionのものを使った。以下がその演奏である。

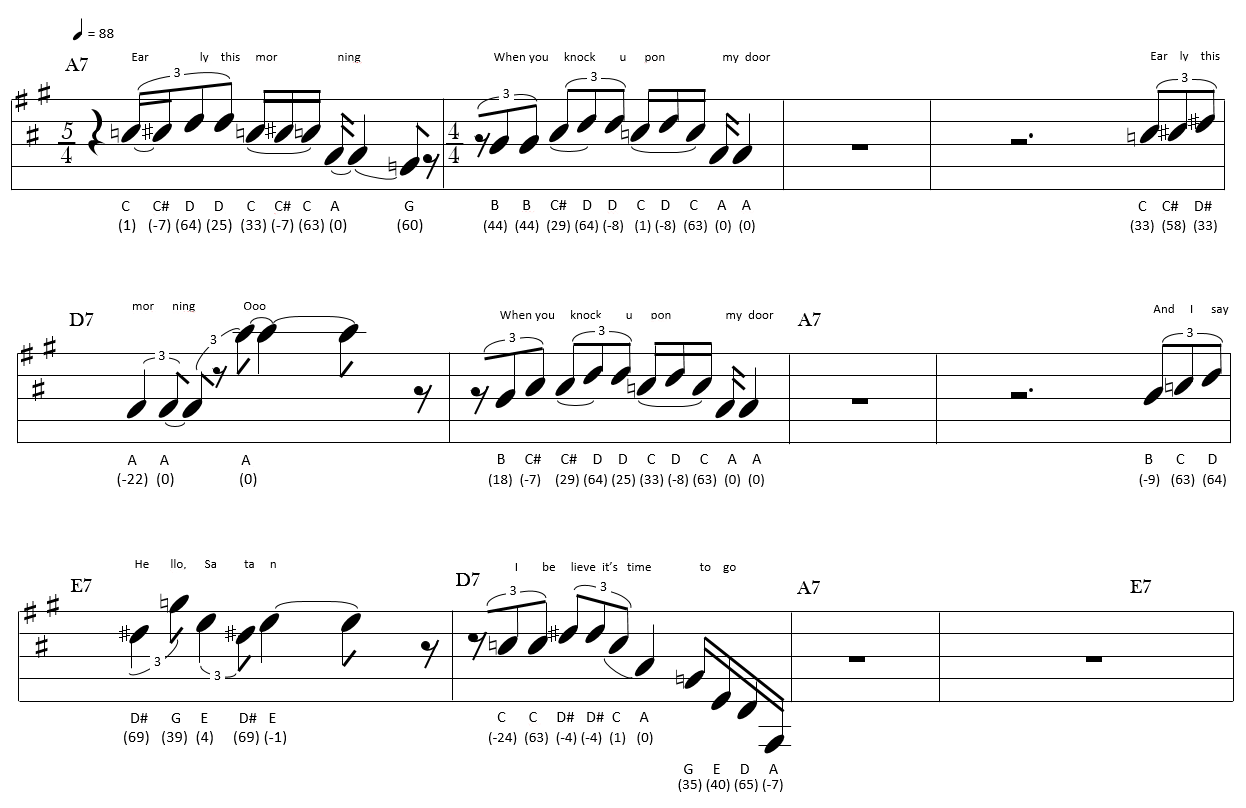

この曲の1コーラス目のボーカルラインをVoiceBase(ANIMO社製)という音声信号分析ライブラリにかけ、周波数測定する。得られた周波数をセント値(半音の1/100が1セント)に変換し、これを平均律からのずれとして表記し、正確な音程による譜面を作成する。以下がその結果である。カッコ内の数値が平均律からのずれのセント値である。なお、原曲はB♭より少し低めのキーなのだが、これをA(440Hz)のキーに移調してある。

次に、この分析に基づいて、今度はVocaloidを使って歌わせる。Vocaloidは初音ミクで有名になったYAMAHAの製品で、音程と歌詞を入力することで合成音でコンピュータに歌を歌わせることができるソフトである。今回使ったのはVocaloid3で、音源には英語音源のBig Alを使っている。半音より細かい音程については、Vocaloid3では、PIT(Pitch Bend)とPBS(Pitch Bend Sensitivity)という二つの数値をGUIから指定することで可能である。精度的には1セント以下まで指定できるので十分である。今回はこの機能を使って、一音一音、マイクロトーンを入力した。

一方、伴奏のギターはイントロと1コーラス分を完全コピーし、Power Tab Editorというフリーソフトにタブ譜入力し、MIDIで演奏させたものを作った。

以下が、VocaloidがMIDIギターを伴奏にMe and the devil bluesを歌った演奏である。

現時点での作業はここまでである。以上の分析結果は、今度学会で発表するネタであり、コンファレンスペーパーも既に提出して、発表待ちである。もう少し分析とサーベイを進めればジャーナルペーパーとしてどこかの学会誌に投稿してもいいと思っている。

おそらく、合成音声がロバート・ジョンソンの歌を正確な音程で歌ったのはこれが世界初であろう。しかし、ここまでは、やればこうなることは半ば分かっている(やる人はいないが)。今後は、この試みが一体、なにを明らかにするか、という後半部分の探求が続くのである。

その動機

なぜ、こんな変な分析をしているかについて、書いておこう。実は、ロバート・ジョンソンの歌を正確に記述して再現し、その特徴を分析することについては、僕が世界初なわけじゃない。1998年にJoseph L. Monzoという人がWeb上で発表をしていて、ここではDrunken hearted manを分析再現している。英語なので読みにくいが、以下のリンクの中では彼の作った音源も聞くことができ、なかなか見事な出来である。

A Microtonal Analysis of Robert Johnson's "Drunken Hearted Man"

この文献を知ったのは、ずいぶん前のことで、そのままになっていたけど、ちょうど何年前だろう、5年ほど前に自分もそれをやってみたことがある。曲はI believe I'll dust my broomだった。きっかけは、市販のブルース本で、歌を採譜して五線譜にしてあるものがあるのだが、その採譜があまりにひどく、それを見ても原曲がほとんど想起できないような有様だったのに気付き、これはブルースの歌というものを楽譜で正しく残すべきではないか、と思ったからである。

それで分析を進めると、意外な結果が出た。ロバート・ジョンソンの歌のラインは平均律よりはむしろ純正律に近いという事実が出てきてしまい、自分としてはあまりにおおごとだったので、慎重になり、そうこうしているうちに分析は止まってしまったのである。以下にその事情についてラフに書いてある。

それが、また、ここ最近なぜやろうと思ったかというと、これは思い出してみると実は仕事のせいだ。音に関するワークショップを開くという話があったとき、自分も音の世界の研究に踏み出してみたくなったのである。

有機的なものを科学的に分析してどうする

今回は学術研究の一環であり、だいぶ冷静にやっている。でもこのロバート・ジョンソンの分析は、そんな学者的な探求からいろいろ逸脱したところが出てくるかもしれない。期せずして最近、「感動を伝送する」と宣言したオーディオの教祖のごとき先生と議論をしたりしているが、それと同じように、この研究テーマは、分析科学を越えて、哲学的な、そして、倫理的な部分にも触れるものがある。

僕がこのテーマをFacebook上で発表したら、ありがたいことに、僕の知り合いの大半の人たちは興味を持ってくれ、応援してくれているが、もちろん否定的な人もいるはずなのだ。僕のTLの上には、そういう人もたぶん遠慮をしてあまり書いてこないと思うのだが、他のTLでは目にした。

たとえば、「言語道断。ブルースには音楽理論的な話は不要。苦しみ悲しみの中で魂として生み出される黒人達の心の音…それ以外論ずる必要なし」という言葉があった。これを読んで、僕は、確かに一瞬クソっと思ったが、しばらくして一時の感情が去って行くと、発言が逆にありがたくなった。なぜなら、言われていることは、僕にも完全に理解できるからだ。僕のやっているブルースの分析には、やはり、どこかに倫理的な問題が付きまとっている。

もちろん、こういう分析を始めるにあたって、前述の反応は必ずあるだろうとは、当然のように予想していた。もともとが魂の音楽であるところの、そのものの「魂」を、解剖バサミで抉り取って分析器にかけて、何が楽しいのか。そんな事をやったところで、たいしたことは分からないし、その魂の本質には永遠に辿りつけないだろう、と自分はこれまでずっとそう考えていたわけだし、今でも同じだ。生命の本質の解明には分析と総合という西洋古典生まれの自然科学的手法は不向きだと思う。生命を解明しようとしてメスを入れると生命は死んでしまい、その分析は死物の分析に終わってしまうのだ。

ならば、やはり、今のこのロバート・ジョンソンの分析は、仕事のためにやっているだけなんだろうか。そんなものはほっぽり出して、ギターをかついで街へ出ろ! だろうか。しかし、残念ながら自分はスウェーデンのゴットランドという田舎に住んでおり、街に出ても北欧バイキングの遺跡があるだけで、どうにもならないのだが(笑

元へ戻って、こういうブルースだとか芸術だとかその他もろもろ感性に基づくものの科学的分析は、これまでいろんな人がいろんな風にやっているのだが、千差万別で、なぜか、いい分析、と、悪い分析がある。これは不思議で、なにが良くて悪いのかあまり理由がはっきりしないのだが、話を聞くだけで、すぐに判断できるのである。もちろん、一般性があるわけじゃなく、自分がその分析の話を聞いて、「嫌だ」と思うか「面白そうだな」って思うかの判断がわりとすぐに出来るのだ。

先の、僕の分析の話を聞いて「言語道断」と言った人は、僕の分析が嫌いなのである。同じように、僕にもそういう好悪の判断がはっきりとできる。

それに照らし合わせると、僕の今回のロバート・ジョンソンのマイクロトーン分析は、自分には「良い分析」のように感じられるのである。これをやると「きっと、未来に、なにかがオレを待っている」と思えるのである。ただの第六感なのだが。

さてと、それにしても、僕自身がギター弾きでありシンガーである、というのはだいぶ助かる。こんな、それこそ言語道断な、難しい理論好きな輩が陥りそうな分析など、自分があるていど以上ブルースが演奏できないと、恥ずかしくて出来ない。ブルースなんか何にも分かってないインテリで、なに不自由のない、頭でっかちな学者さんの研究道楽じゃないか、って誰だって思うじゃないか。その点、僕は今後、ロバート・ジョンソンのカバーを演奏して歌うときは、下手な演奏はできない。

前述の言語同断の人の言う「ブルースの魂」だが、僕はブルースが自分で歌えて弾けるようになったのにはきっかけがある。ほんの十年ほど前だ。それは、驚くほど簡単明瞭なことで「ブルースを思い知らされて、そうしたら、ブルースが演れるようになった」のである。その魂を自分のものにするのには、それしか方法が無かったんだな、自分には、ってそのときに思った。

十年より以上前は、「ブルースみたいなもの」は演奏できたんだが、そこまでだった。それが十数年前、離婚、再婚、家出とかでボロボロの生活を送っていたときにブルースを手に入れたのである。そういう意味で、俺がブルースをやるにあたって、分析的な道は、本当の本当の魂的な部分には、何の役にも立たなかった。

それを経験した上での、今回の分析である。

音程測定の泥沼化

先に書いたように、曲はRobert Johnsonの1937年の録音のMe and the devil bluesである。さて、実際に始めてみると、1コーラス目の歌い出しの「Early this morning」のところで既に右往左往であった。これは、ミクロ的に分析すると、ものすごい歌い方をしているのである。もう、まるで、ミクロの決死隊(古い)みたいな気分である。

歌い始めの「Ear」のふにゃーっと上がって行く音程、Morningの「Mor」の部分の上がりきらないスラー、ningの音程をちょっと上めから入り、ふっと一瞬下げた後に、ビブラートをしばらくかけて、語尾で力なくだらっと下げる。

これは、ミクロで見ると分かるんだが、ちょうど、人が寝床で朝、目を覚まして朦朧として起き上がり、あくびをするような様をシミュレートしているように、見えるのだ。まさに、歌詞の通り、Early this morningそのものなんだ。そう思ったときには、なんだか、少し戦慄した。

あと、この分析のもともとの主眼点は、マイクロトーンの解析なのだが、マイクロトーン的にいうと、この歌い出しのEarly this morningの音程は、ルート音以外はすべて派手に12音階から外れている。並の外れ方ではなく、半音の1/3から2/3ぐらいにおよぶ凄い音程で歌っている。

エリック・クラプトンの歌うMe and the devil bluesを解析するのも面倒なんで、比較のために僕がこの曲を自分で歌ってみて、自分で音程判断して、自己解析してみた(その方が簡単)。そうすると、僕は見事にこの歌のメロディーを12音階に収めて歌っていることがほぼ判明した。

ただ、僕の場合、日本人だからなんだか、下手だからなんだか、クラプトンよりちょっとマイナー色がきつい気がする。つまり12音階と言っても、若干のマイクロトーンを使っているからこうなる。クラプトンはもっときれいな12音階に即していて、ずっとメジャー色の強い、カラッとした感じのメロディーにまとめている。すっきりさわやかにお目覚めして牛乳にシリアル、みたいな感じ。

かたやロバート・ジョンソンは、もう、凄い。歌の隅々にまで、泥沼な生活と「悪魔」が染み渡っている。

かくのごとく、最初の数秒で、既に、このように分析研究は泥沼化したのであった。しかし、こういうことはミクロ解析をしないとなかなか気が付かないのである。僕は常々、生命現象をミクロで解明する科学を敬遠していたのだが、これは考え直さなければなるまい。例えば、昨今流行っている脳科学がちょうどそれに相当するのだが、自分はそれをほとんどフォローしていないのである。脳をミクロに見たからって心が分かるわけねーだろ、と思っているからである。

しかしながら、ロバート・ジョンソンのボーカルラインをこうしてミクロ解析してみると、彼のブルースの内容については何も得るところがないが(つまりブルースの心は説明できないが)、しかし、これまで気づくことのなかった別のものが発見できることが分かった。当たり前だが、肉体と心の関係が垣間見られるような気がする。ブルースの心は音にしか宿っていないが、それを生み出したロバートの肉体が感じられ、色々なものがまた違った風景で見えるようになる。これは、面白い発見であった。

マイクロトーン譜面から感じたこと

先に掲載した譜面に関する考察というか、感想を以下に箇条書きで記しておこう。

- ロバートジョンソンは、ルート音は正確に出しているが、ルート音以外はほぼすべて平均律12音階から外れている。

- 一回目と二回目の同じ"When you knock upon my door"というフレーズを比較すると、そのマイクロトーン的音程感の再現性の感覚を彼は持っていたようである。

- ブルーノートでよく言われる「blue-3rd」という3度の音をメジャーとマイナーの中間にするとブルージーに聞こえるという定説は、ジョンソンにはあまり当てはまらない。キーAのとき、これはCとC#の中間になるが、彼は色々な音程を使っていて「真ん中」という決まった形は無い。

- だいたいが、blue-3rdどころではなく、2度、3度、4度、7度など、どれも外れていて、いわゆる「スケールの中でメロディを作る」という原則から相当に逸脱している。

- ジョンソンは、ある音を出すのに、低めから入り目的音までスラーで持って行くテクニックをかなり細かく使っている。一方、一発で目的音を出すことも出来るので、ボーカルテクニック的にはやはり完成されたシンガーだったと思う。

- この臨機応変な音程の外れ方を見ると、「しゃべる」という行為と「歌う」という行為の間を自在に行ったり来たりできる技術の持ち主だったのだろう、という気もしてくる。

- これ、といいがたいのだが、分析をしていると、歌われている歌詞のその時の「意味」に応じてその感情表出を音程感で出しているように、感じられるから不思議だ。つまり、人が意味と感情を持った言葉をリアルタイムで発してしゃべっている、その行為を歌にしている人、という風に感じられる。

- たとえば、Early this morningのメロディが本当に寝ぼけた感じに聞こえたり、2回目のEarly this morningはもうちょっと目が覚めてるように聞こえたり、Hello Satanの、Satanつまり悪魔という語を発するときに微妙に空間がねじれていたり、I believe it's time to goで、なんだか、ずるずるずるっとドアから引きずり出されているようなメロディを使ったり、云々(気のせいもある)

- しかし、以上は、いわゆる民族音楽では普通の事態とも思われる。

以上、切りがないが、歌というものを、こんな風に歌うなんて、なんて不思議なんだろう。そして、この彼の音楽が、マディー・ウォーターズに引き継がれ、彼が弾き語りでRolling stoneって曲を歌って、それで、Rolling Stonesが引き継いで、いま来日してて、それでロバートジョンソンのLove in vainをカバーで演奏している。俺たちの音楽のルーツにこんな人間がいて、こんな風に歌っている、っていうのは、感無量である。